小4理科「わたしたちの体と運動」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校教諭・黒崎有耶

編集委員/文部科学省教科調査官・鳴川哲也、福岡県公立小学校校長・福田修二

目次

単元のねらい

骨や筋肉のつくりと働きに着目して、それらを関係付けて、人や他の動物の体のつくりと運動との関わりを調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に既習の内容や生活経験を基に、根拠ある予想や仮説を発想する力や生命を尊重する態度、主体的に問題解決しようとする態度を育成します。

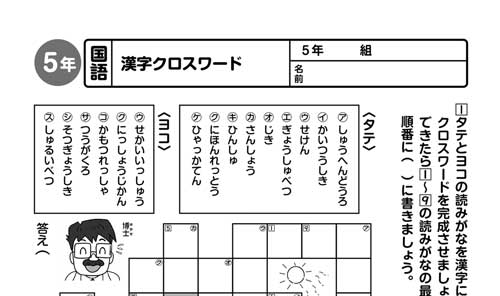

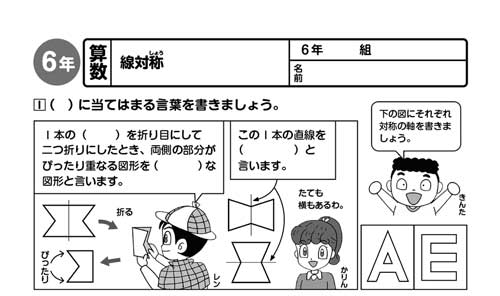

単元の流れ(総時数 8時間)

一次 人の骨と筋肉(5時間)

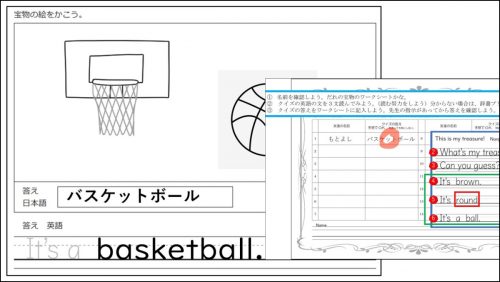

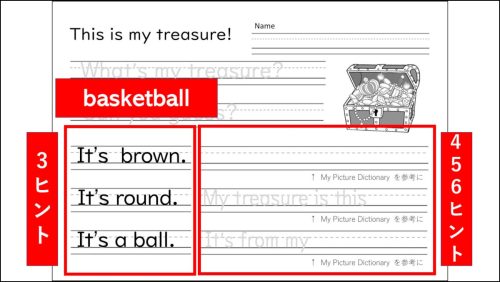

① 運動するときの体

②③ 腕の骨と筋肉

④ 腕の仕組み

⑤ 人の体のつくりや仕組み

実際に触れよう! 動かそう!

骨や筋肉、関節のつくりや動きを調べるときには、自分の体に直接触れたり、動かしたりすることで興味・関心を高めましょう。その後、見えない部分をさらに詳しく映像や模型を使って調べましょう。

二次 動物の骨と筋肉(3時間)

①② 動物の体のつくりや仕組み

③ まとめ

「共通性・多様性」というメガネで見てみよう!

見方 主として「共通性・多様性」

共通性: 人や他の動物には骨、筋肉、関節がある。これらの働きによって体を支えたり、守ったりしている。また、動かすことができる。

多様性:関節にはいくつかのタイプがあり、多様な動きをすることができる。動物は種類によって、筋肉などの様子が違う。

考え方

人や他の動物において、骨や筋肉のつくりと働きとを「関係付けて」考える。

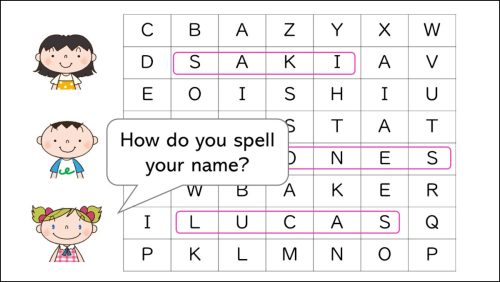

これでばっちり! 単元の導入はこうしよう!

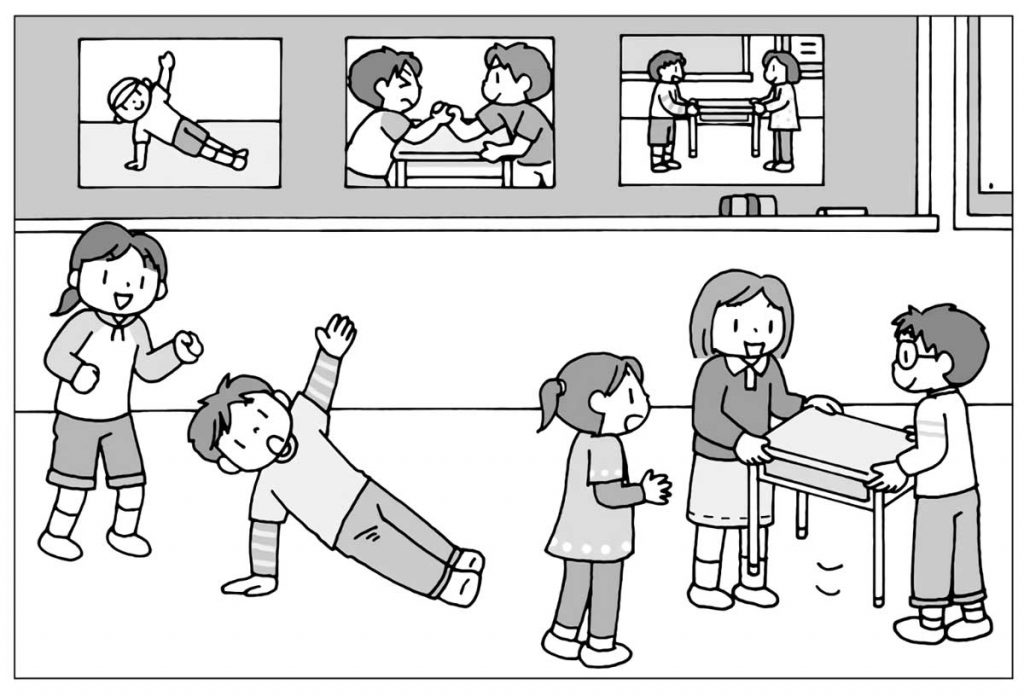

子供たちが興味をもてるように、体を動かしている写真や映像を見て、実際に行わせます。

腕を動かすとき、腕の様子はどのように変わるだろうかという問題を見いだすようにします。

気を付けよう!

それぞれの動きが安全に行えるように、場の設定を考えましょう。

授業の展開例(一次 第2時)

直接触れたり、動かしたりする活動を十分に行いましょう。十分な活動を基に、体のつくりと運動について考え、関係付けることで、根拠のある予想を発想する力など、問題解決の力の育成につながります。

人の骨と筋肉

【自然事象へのかかわり】

腕にギプスを着けて、腕を動かしてみよう。

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『教育技術 小三小四』2019年10月号より