小3社会「わたしたちのくらしと工場の仕事」指導アイデア

執筆/埼玉県公立小学校主幹教諭・渡部健

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登、埼玉県公立小学校校長・清水健治

目次

目標

身近な地域の仕事の種類や分布、工程などに着目し、見学・調査したり地図等の資料で調べたりして白地図などにまとめる。工場の仕事の様子を捉え、地域の人々の生活との関連を考え、密接なかかわりをもって行われていることを理解できるようにする。

学習の流れ

(10時間扱い)

問題をつくる(2時間)

○ 市内で製造されている工業製品に触れ、白地図を活用してまとめる。

○ ラベル作りについて疑問を出し合う。

学習問題

ラベル工場で働いている人たちは、どのような工夫をしているのだろう。

追究する(7時間)

○ 工場の様子について、写真や映像などの資料を見て、見学の視点や質問を考え、計画を立てる。

○ 実際に工場の見学、聞き取り調査を行う。

○ 工場見学を通して分かったことを整理する。

まとめる(1時間)

○ 学習したことをふり返り、生産者の工夫や努力をまとめるとともに、自分たちの生活とのつながりについて考え、表現する。

導入のくふう

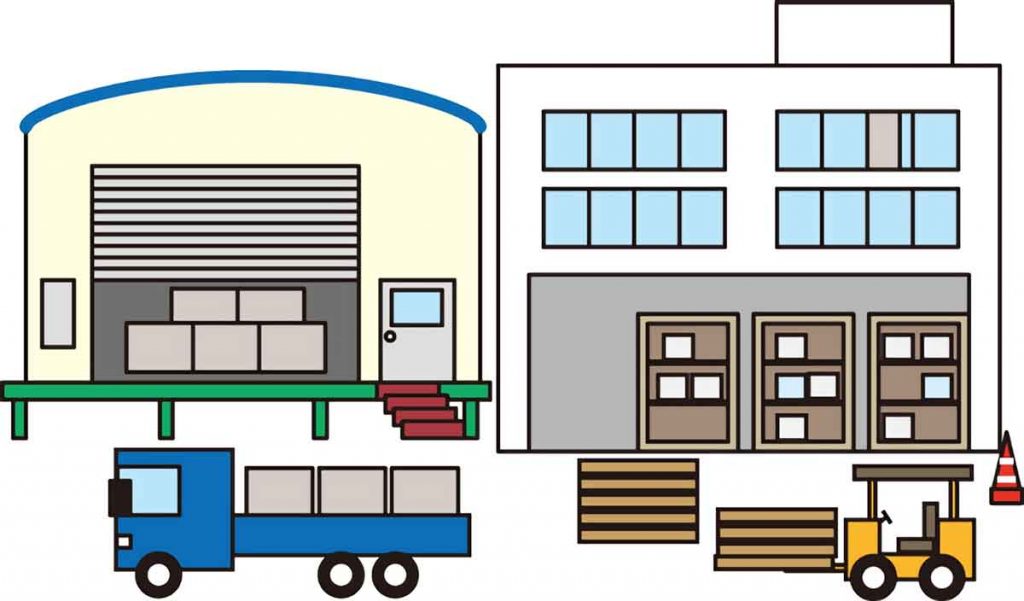

多種多様なラベル工場の製品の実物に触れることを通して、工場の中の様子や働く人の工夫などについて興味・関心を高めるようにする。

第1時

市内の工業製品の種類や分布について白地図にまとめる。

第2時

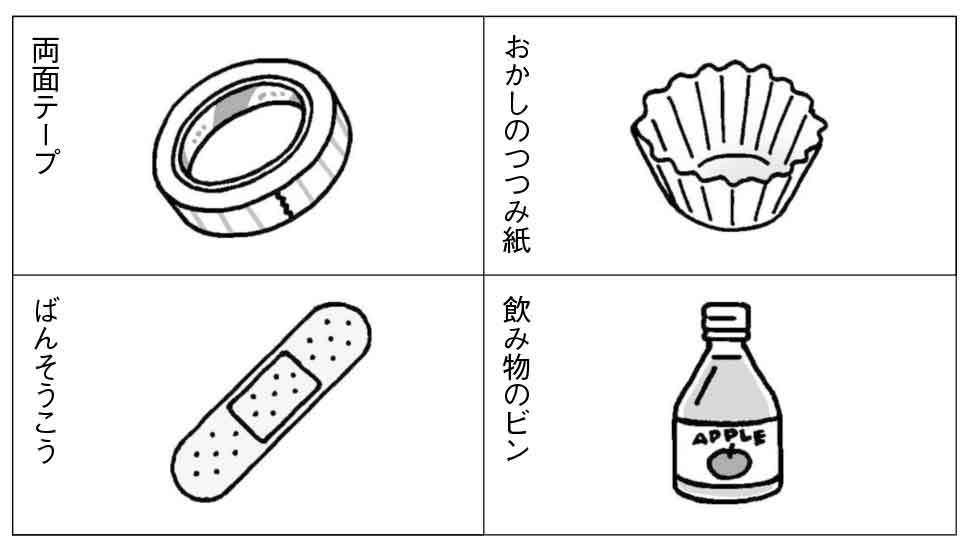

先生が持ってきたものに共通することは何か、分かるかな。手に取って考えてみましょう。

全部、市内の工場で作られているものじゃないかな。

実は、同じ工場で作られているものが、どの品物にも含まれています。なんの工場だと思いますか。

うーん。紙の工場かな。

分かった。シールの工場だ。

ラベル工場と言います。白地図で場所を確認してみましょう。生活のなかでよく目にしているラベルですが、作っているラベル工場について知りたいことや不思議に思うことはありますか。

ラベルってどうやって作るのかな。

たくさんの種類のラベルを1つの工場でどうやって作っているのだろう。

種類によって作り方は違うのかな。

何人くらいの人が働いているのだろう。

問題をつくる

イラスト/横井智美、佐藤雅枝

『教育技術 小三小四』2019年7/8月号より