小4道徳「日本らしさって何だろう」指導アイデア

執筆・イラスト/佐賀県公立小学校教諭・佐藤幸規

監修/山形県公立小学校校長・佐藤幸司

目次

授業の概要

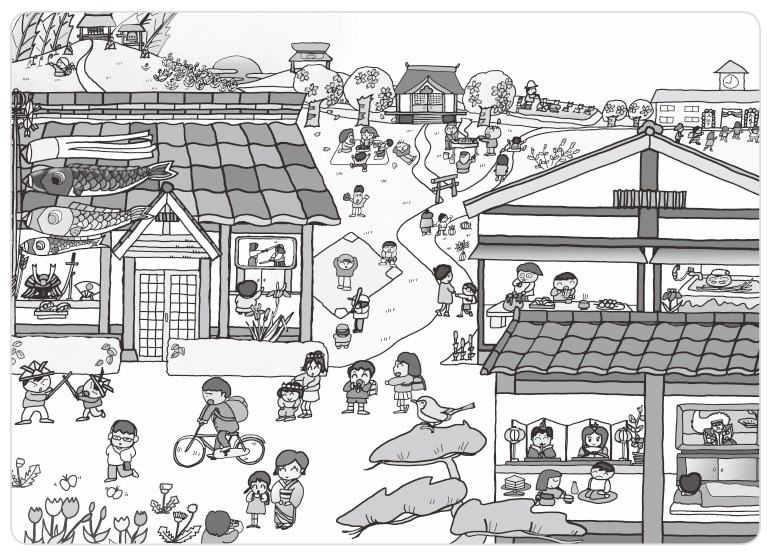

1枚の絵から「日本らしさ」について考える

本授業は、一枚の絵を使って日本らしさの「よさ」に気付かせていくことをねらいとしたものです。春(4~5月)に授業をすることを想定して、教材を開発しました。

まず、「どこの国か」を考えさせることで、「日本の証拠(日本らしさ)」を見付けさせていきます。次に、見付けた「日本らしさ」のなかで、「春」にかかわるものに焦点化していきます。

自分の経験を想起させたり、友達の経験に数多く触れさせたりすることで、日本らしさの「よさ」を実感できるようにしていきます。

教材の活用法と授業のポイント

①日本らしさの「よさ」に気付かせる

本授業では、子供たちの経験を出し合わせるだけでなく、授業を通して次の三つの日本らしさの「よさ」に気付かせていきます。

1 季節が分かるもの

2 長い間続いてきたもの

3 よさがあるもの

②春の日本らしさの「歴史」

授業のなかで、「日本らしさ」が長い間続いてきたものであることに気付かせます。「自分たちの人生(10年)」と「日本らしさの歴史」を紙テープで示すことで、子供たちは「日本らしさ」が長く続いてきたものであることを、より実感できると考えます。

「春」の日本らしさの歴史の一例です。

ひな祭り

奈良時代に中国から伝わったものである。日本では、貴族の女の子の遊びとして始まった。

花見

平安時代に貴族の遊びとして始まり、江戸時代になると庶民の行事となった。

入学式

4月の入学式は、明治時代に文部省の省令として定められた。

端午の節句

鎌倉時代から男の子の節句となり、江戸時代に今のような形(かぶとや武者人形を飾る)となった。こいのぼりをあげるようになったのも江戸時代からである。

教材イラスト