小3算数「時こくと時間」指導アイデア《何時ころにお店に着きますか》

執筆/新潟県公立小学校教諭・樋浦教之

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、新潟県公立小学校校長・遠藤昇

目次

本時のねらいと評価規準

〔本時1/5時〕

ねらい

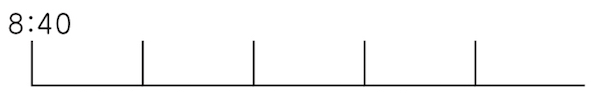

8時40分から30分後の時刻について、時間の量を数直線で可視化することを通して、加法や減法を用いて表すことができる。

評価規準

数直線を用いて、8時40分から30分後、9時50分から40分後の時刻を正しく求めることができる。

問題

明日の校外学習で行くパン屋さんとケーキ屋さんから、「何時ころにお店に着きますか」というしつ問がありました。2つのお店に着く時こくを調べて、教えましょう。

明日の校外学習で行くパン屋さんとケーキ屋さんから、何時ごろに着くか教えてほしいという連絡がありました。学校は8時40分に出発し、Aチームは最初にパン屋さん、Bチームはケーキ屋さんに行きます。

学校から最初に行く店まで『歩いてどれくらいの時間がかかるか』が分かれば、その時間を8時40分に足せばいいです。

パン屋さんまでは10分かかります。Aチームは何時に着くでしょうか。

8時40分に10分足すから8時50分です。

ケーキ屋さんまでは 30分かかります。Bチームは何時に着きますか。

40分に30分足すから70分。8時70分かな。

8時70分なんておかしいよ。『算数ボックスの時計』を使うと、 9時10分になったよ。

時計の模型を使って、9時10分になることを確かめましょう。

Bチームがケーキ屋さんに着く時刻は9時10分ですね。8時40分から30分後の時刻は、『算数ボックスの時計』を使わなければ求めることはできないのでしょうか。

Aチームみたいに、時計を使わずに時刻が求められるといいな。でも、どうやって求めるのかな。

学習のねらい

『算数ボックスの時計』を使わずに、Bチームがお店に着く時刻はどうすれば分かるかな。

見通し

『算数ボックスの時計』があれば、できそうですか。

できそうです。長い針を40分だけ動かせば、その時刻が分かるからです。でも、時計がないと40分動かしたとき、何時何分になるかがよく分かりません。

時計を自分で書けばいいと思うけど、書くのは大変そうだよ。

時計を書かなくても、40分増えたときの時刻が分かればいいんですね。どうすればいいですか。

時計を全部書くことは大変だけど、8時40分の周りだけ書けばいいんじゃないかな。

どうやって書きますか。

時計の形には書けないけど、横に目盛りを書けばいいと思います。

この数直線が出なかったときは、教師の側から提示してもかまいません。

これを使えば簡単にできそうだ。やってみよう!

自己解決

A つまずいている子

1目盛りが10分だということに気付いていない。答えの部分が8時44分になると思っている。

B 素朴に解いている子

1目盛りが10分を表していることに気付き、10分ずつ足している。9時10分だということが分かっている。

C ねらい通り解いている子

1目盛りが10分を表していることに気付いている。また、あと20分で9時になり、そこに10分足して時刻を求めている。

学び合い

イラスト/横井智美

『教育技術 小三小四』2019年5月号より