子供たちが主体的に読むということを大事に【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #54】

前回は、静岡市立城山中学校の長倉武郎教諭に単元・授業づくりの考え方やその背景となる教育観などについてお話を伺いました。最終回となる今回は、読むことを通して学んだことを使い、実際に文章を書く2年生の「100年後の水を守る」という説明的文章の単元での実践事例について紹介をしていきます。

長倉武郎 教諭

目次

「自分たちは生きていない100年後の水を育むとはどういうことかな」

まず長倉教諭は、単元構成の意図について次のように説明をします。

「この単元は、説明的文章を読んで図表などを活用して書く方法を理解し、その活用の仕方を自分自身の考えの説明や文章化に生かしていく単元です。

この教材は、『100年後の水を守る』というもので、事前にこの学習をすることは子供たちに伝えてあり、理解をしています。

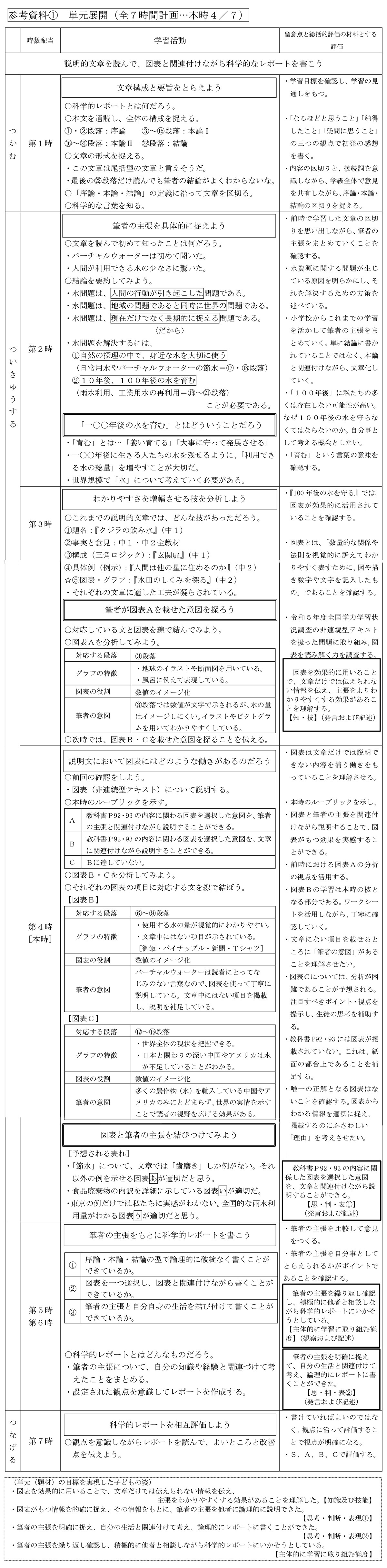

単元開始時には、毎回ゴールを子供たちに伝えていますが、この単元の1/7時では『科学的レポートを書くよ』と伝えます。しかし、子供たちは科学的レポートとはどういうものか分からないので説明した上で、『自分たちが書くために、科学的レポートとは実際にどのようなものか、読んでいこうね』と言って単元に入っていきます(資料1参照)。

そこから1時間、読んでいくのですが、前々回紹介したような『序論・本論・結論』といった文章構成や『尾括型』といったことを確認したり、科学的文章を読むために必要な科学的な言葉を辞書で調べる活動を行ったりもしていきます。ちなみに、この単元は、他の2年生の教材と比べても文章量が多く、読むために知るべき言葉も多いため、1時間だけで読んで筆者の主張をつかむところまではいきません。

続けて2/7時は、筆者の主張を捉えることを行っていきます。ちなみに静岡市では、全市内ではないものの、授業で最初に学習課題を示し、そこから子供たちの中に芽生えた感想や疑問を取り上げ、そこで生まれた学習問題を一緒に考えていくという授業スタイルをとっています。ですからこの時間は、『筆者の主張を具体的に捉えよう』という学習課題からスタートし、続けて文章を読んで初めて知ったことを出し合っていきます。結論を要約していったところで、『自分たちは生きていない100年後の水を育むとはどういうことかな』という問題を立てて考えることで、筆者の主張を捉えていきました。

3/7時では、『筆者は読者が中学生であることを意識して書いているので、分かりやすくするためにどんな工夫をしているか』ということで、『分かりやすさを増幅させる技』について課題を設定。そうすると、過去に学習した説明的文章での題名や構成(三角ロジック)、具体例、図表やグラフなどが活用されていたという意見が出てきます。その中で、どの工夫がこの教材文に使われているかというと1つだけではありませんが、やはり『図や表が多用されている』が特徴的だと確認し、押さえます。

そこから図表を使うことの意味について、主にABC3つの図表を取り上げて考えていきましたが、この時間では、ピクトグラムが使われている図表Aを載せた意図について考えていきます。具体的には、小学校でも学習した方法で、図表と対応する本文を結び付けながら考え、図表の特徴や役割を考えさせていきます。その中で、筆者は地球上にある水のうちで使えるものは0.01%と書いていますが、それでは伝わりにくいので、お風呂1杯の中の水滴1つとするとイメージしやすいということで、筆者はやみくもに図表を使っているのではなく、読者に分かりやすいように使っているという効果を捉えました」

資料1 単元計画