小4国語科「ブックトークをしよう」 全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、令和6年度からの新教材、小4国語科「ブックトークをしよう」(東京書籍)の全時間の板書例、発問例、想定される児童の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/熊本大学大学院教育学研究科准教授・北川雅浩

執筆/東京都板橋区立北野小学校・髙桑美幸

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元は、児童がこれまでに読んだ本を振り返ったり、新しい本と出合ったりすることを通して、一層、日常的に読書に親しむ態度を育てるとともに、本の魅力やよさを再認識することを目指しています。

ここでは特に、友達に薦めたい本を見つけると同時に、自分では手に取らない分野の本にも目を向けることで、以後のより豊かな読書生活へとつなげていくことをねらっていきます。児童の読書意欲を喚起し、読書への興味の幅を広げることを意識した指導を心がけ、生活の中で多様なジャンルの本を読み広げていく姿を期待したいところです。

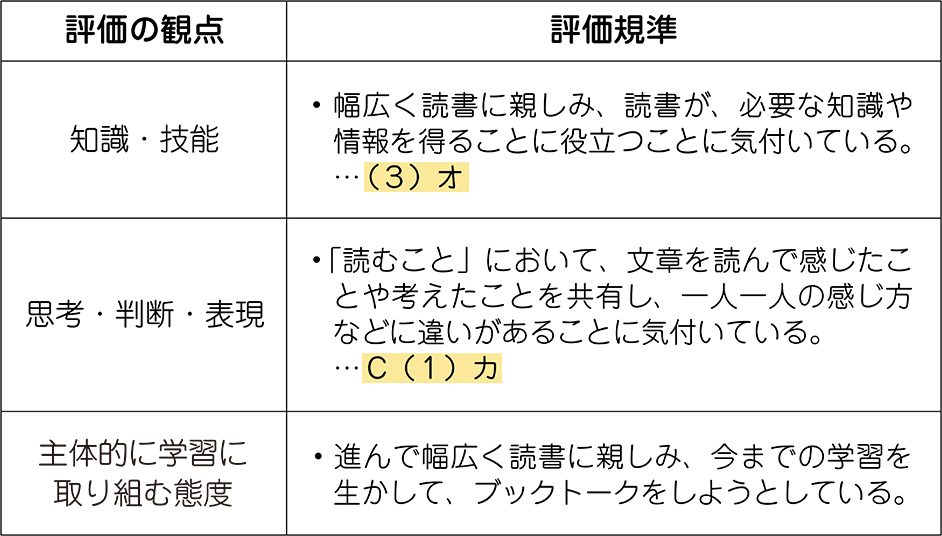

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元では、これまでに児童が自分で読んだ本を振り返り、グループでテーマを決めて本を持ち寄り、ブックトークを行うという言語活動を設定しました。

ブックトークとは、一つのテーマに沿って複数の本を紹介し、そのおもしろさを伝えることで聞き手の読書意欲を喚起することを目的とした活動です。本来であれば話し手は一人ですが、4年生という実態を鑑みて、グループで協力して行えるような活動を設定しています。

ブックトークでは、単に本の内容を説明するのではなく、物語や情報の核心を魅力的に伝え、聞き手が「続きは自分で読んでみたい」と感じるように工夫することが求められます。

まず、ブックトークを行う上で大切なのは、明確なテーマ設定です。

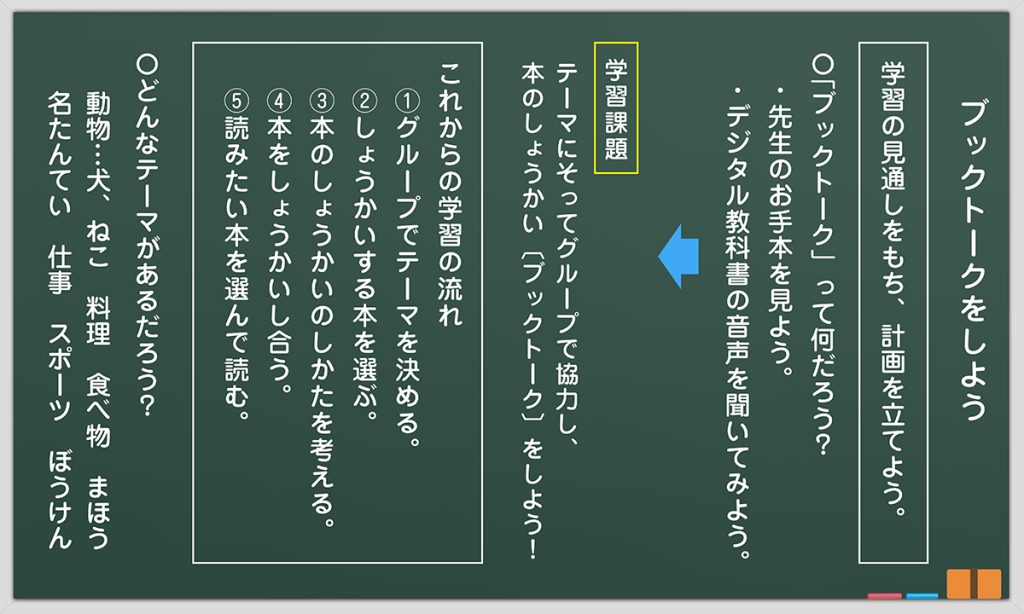

教科書の72ページにあるように、テーマの例としては「動物」「食べ物」「まほう」「名たんてい」「仕事」「スポーツ」「ぼうけん」など、児童自身が興味をもっているだけでなく、聞き手の興味を引きつけて知的好奇心を刺激するようなテーマを選ぶ必要があります。このテーマに沿って、物語や図鑑、絵本など、様々なジャンルから複数の本を選ぶ必要があります。

次に大切なことが、話す構成やその内容です。

グループで本を持ち寄った後、どのような順番で紹介するかを事前に話し合います。次の本へのつなぎ方を検討することで、一つの流れのあるストーリーとなるよう準備をします。

その際、選んだ本の魅力的な部分や、特に心に残るであろうフレーズ、興味をもってもらえそうな情報を紹介することを意識して内容を組み立てるよう指導することも重要です。

本全体のあらすじをすべて話すのではなく、むしろその入り口を示す役割を果たすことができるようにします。ただ単に本の内容を説明するのではなく、語り手自身の言葉で本の魅力を語り、聞き手に語りかけることを促していきたいところです。

身振り手振りを交えたり、聞き手に質問を投げかけたりすることで、一方的な情報提供ではなく、対話的な空間を作り出すことをイメージした手本を見せることも有効でしょう。

ブックトークの最大の目的は、読書へ向かう意欲を醸成することです。今までに興味のなかった分野や、自分では選ばなかったような本に出合うきっかけをつくることを目指しています。

また、ブックトークで紹介された本は、その場ですぐに手にとれるような環境を整えておくことも大切です。「読んでみたい」という気持ちが湧いた瞬間に、実際に手に取って本を読み始められるような配慮をしておくとよいでしょう。

本の魅力やよさを再認識し、友達から薦められた本を読むことで、児童の読書生活をより豊かにすることを願って、この言語活動を設定しています。

4. 指導のアイデア

児童の実態によっては、ブックトークに馴染みがないことも考えられます。そこで、まずはブックトークの手本を見せることが大切です。

先生や学校司書が実演したり、教科書にある音声データやインターネット上の発表例を紹介したりすることで、児童は話し方や構成の具体的なイメージをつかむことができます。これにより、学習のゴールイメージをもち、発表への意欲を高めることをねらいます。

学校司書との連携においては、手本を見せてもらう場面だけでなく、本の選定にも協力してもらえるとよいでしょう。「図書館へ行こう」(4年上)において、図書館を活用する学習を経験したことを想起することも有効です。

また、ブックトークを行うためにはある程度の読書量が必要となります。そのため、単元に入る前に本を読む時間を確保してあげることが重要です。

児童がじっくりと本と向き合い、内容を深く理解することで、表面的なあらすじではなく、自分の言葉で本の魅力を語る力が育ちます。この段階で、心に残った部分をメモしておくよう促すと、その後の準備がスムーズになります。

ICT機器を活用する場面を用意しておくことも考えられます。タブレットなどの録画機能を使って自分の話し方を確認することで、発表の練習をすることができます。さらに、文字入力や文字起こし機能を使えば、話したいことを効率的に文章化できるため、発表の台本作りが楽になります。支援の必要な児童にとって有効な手立てとなる場合もあるので、うまく取り入れたいところです。

発表が終わった後に学びが継続するよう、紹介した本リストを廊下や図書室などに掲示することも効果的です。その場だけの学習で終わるのではなく、その後の児童の読書生活にもつながるよう、工夫するとよいでしょう。

5. 単元の展開(4時間扱い)

単元名: ブックトークをしよう

【主な学習活動】

第1時

① ブックトークの手本を見て、学習課題をつかむ。

② 単元の学習の見通しをもち、学習計画を立てる。

③ これまでの読書の記録を振り返り、グループでテーマを決定する。〈 端末利用(1)〉〈 端末利用(2)〉

( 課外1)

・テーマに沿って本を持ち寄る。

・紹介したい本を読み進める。

・「しょうかいカード」にメモをしておく。

第2時

① 紹介する本の順番や発表の仕方を考える。

②「しょうかいカード」を基に、発表の準備をする。〈 端末利用(3)〉

第3時

① グループごとに発表する。

② グループの発表を聞き、読みたい本を見つける。

( 課外2)

・選んだ本を読み、「感想カード」に記録する。

第4時

①「感想カード」を使い、本を読んだ感想や読んでみた理由を伝え合う。

② 単元全体を振り返り、身に付いた力を確かめる。

全時間の板書例、発問例、児童の発言例

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!