「学習計画表」と「学びの手引」で、子供の《学びの自走》を支える――〈デジタル×深い学び〉

これからの教育では、子供たちが「教えられて学ぶ」だけでなく、自分の力で学びを進める《学びの自走》が求められています。その学びのプロセスを支える鍵となるのが、「学びの手引」と「学習計画表」。この2つのツールを活用することで、子供たちは「何を、どのように学ぶのか」を自分で考え、学びを深めていくことができます。

今回は、子どもたちの《学びの自走》を後押しする「学びの手引」と「学習計画表」の活用について紹介します。

この記事は、連続企画『「デジタル×深い学び」の授業デザインReport』の24回目です。記事一覧はこちら

目次

「学習計画表」で学びの流れを可視化する

「学習計画表」は、単元の学習の内容や方法、時間の使い方などを見通しながら整理し、自分の学びを計画的に進めるためのツールです。「学びの手引」と組み合わせて活用することで、子供たちは「何を、どのように学ぶのか」を自分で考え、計画に沿って学習を進められるようになります。

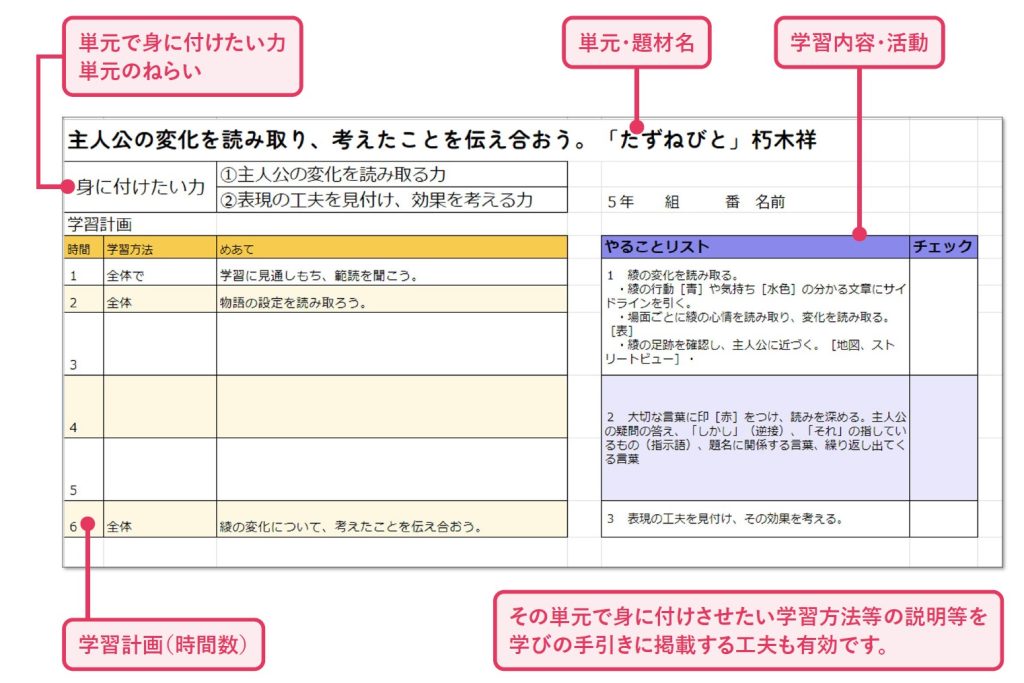

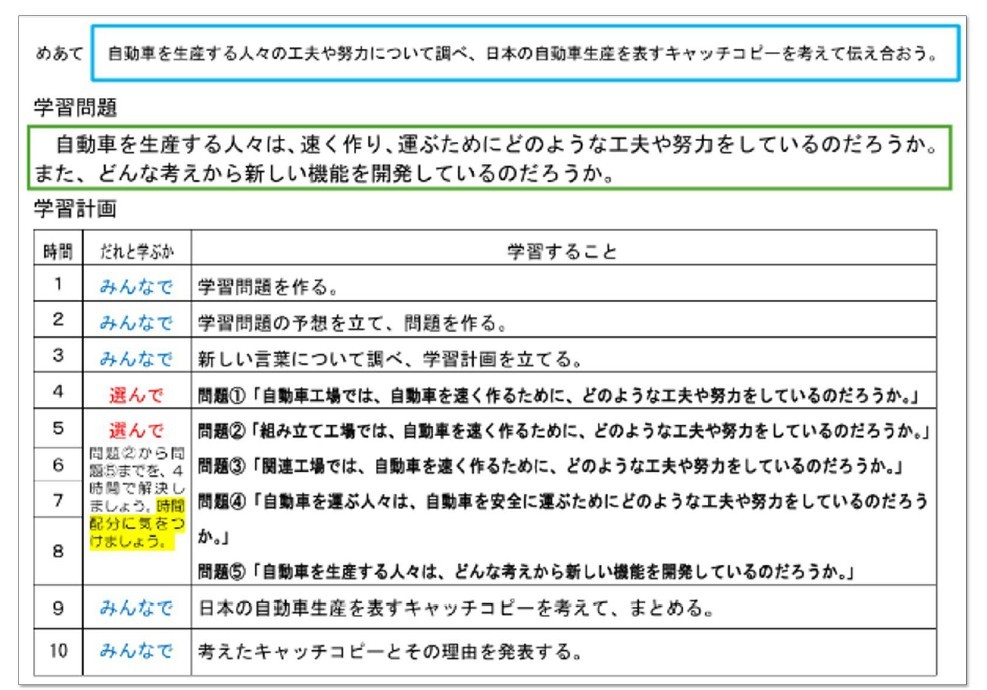

作成するときは、まず学習問題を明確に提示し、そのうえで学習内容や流れ、方法、協働する相手など、単元や育てたい力に応じた項目を設定します。「今日の授業で何をめざすのか」「どんな力を伸ばしたいのか」が一目でわかるようにすることが大切です。

「学習計画表」で育つ3つの力

●学習の見通しをもたせる

授業や活動の流れをあらかじめ把握し、学びの全体像を見通すことができる。

●自分の学習進度を管理する

学習の進捗や達成度を自分で確認できる。

●振り返りに活用する

自分の計画と実際の学びの《差》を確認し、次時の学びに生かす。

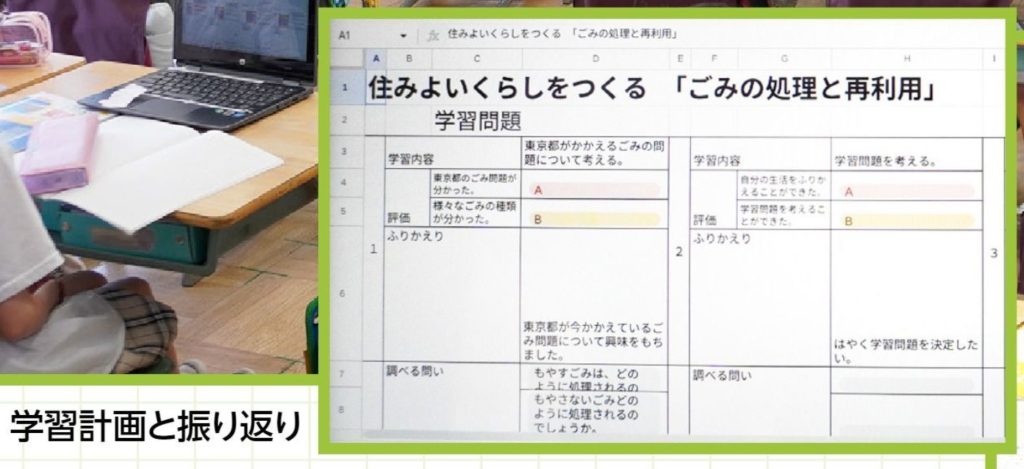

第4学年 社会科「ごみの処理と活用」

(西東京市立上向台小学校)

この授業の「学習計画表」は、授業のはじめに教員がその日の流れを簡単に説明し、子供たちといっしょに確認するときに使いました。そして授業の終わりに、「学習計画表」を見ながら、できたことや次に取り組みたいことを振り返ります。

この授業の学習内容は「東京都がかかえるごみの問題について考える」。評価や振り返りの項目が設けられており、子供が学びを振り返る視点を身につけられるよう工夫されています。

「学習計画表」は、子供たちが自分の学びをデザインするための大切なツールです。作成の際は、どうすれば子供たちが「見通しをもって、主体的かつ計画的に学べるか」を意識することが大切です。

子供の学びを支える「学びの手引」

「学びの手引」は、子供たちが自分の学びをデザインし、自分の進度で学習を進めるための重要なツールです。作成するときは、まず「本単元や各時間でどんな力を身につけてほしいのか」「単元のねらいは何か」といった授業のゴールを明確にしておくことが大切です。

さらに、授業の目的や流れ、活動内容を見える形にしておくと、子どもたちは「何を」「どのように」学ぶのかを自分の言葉で理解しやすくなります。このときに意識したいのは、目の前の子どもたちに合わせた言葉や順番です。「どんな言葉なら伝わりやすいか」「どんな順番なら自然に進めそうか」と考えて作成することが欠かせません。

東京都教育委員会「デジタルを活用したこれからの学び 始め方ガイド」で紹介している「学びの手引」では、各時間の学習方法やめあてだけでなく、やることリストや調べるヒントなども掲載されています。

「学びの手引」が生み出す4つの効果

●学習の見通しをもたせる

授業や活動の目的が明確になり、学びのゴールが共有される。

●主体的・対話的な学びを深める

教員主導から、子供主導の学びへと自然に移行できる。

●個別最適な学びを支える

子供が自分の理解度や進度に応じて進めやすくなる。

●思考の整理や振り返りを促す

学びのプロセスを可視化し、思考の流れを自分で確認できる。