小6道徳科 役割を果たすとは「前を向いて」

文部科学省教科調査官監修による、小6道徳科の指導アイデアです。今回は、C【よりよい学校生活、集団生活の充実】「前を向いて」の実践を紹介します。

子供たちが、集団生活の充実のために、集団の一員として自分の役割を果たすこととはどういうことなのかを、教材の登場人物の生き方を通して考えを深めていくことを目指した授業です。また、ICTを活用して、子供が自己調整しながら学びを進めたり、他者と協働しながら学びを深めたりしています。

執筆/鹿児島大学教育学部附属小学校教諭・上ノ町亮

監修/文部科学省教科調査官・堀田竜次

鹿児島県公立小学校校長

鹿児島県小学校道徳教育研究会会長・永里智広

目次

1 はじめに

「先生、今日の授業で本当の親切って何か分からなくなりました」

この言葉は、ある道徳科の授業が終わった後に、子供から出たものです。その子のノートを見ると、振り返りの欄は真っ白でした。しかし、よく見ると、自分なりの考えを書いては消し、また書いては消しした筆跡が残っていました。

この姿から、その子はこれまで自分がもっていた道徳的価値に対して「本当にこれでよいのか」と自分事として捉え直し、「親切とは何だろう」という問いをもって、これから人生を歩んでいくのだと感じました。この出来事を通して、私は「道徳科の授業が楽しい、面白い。週1回しかない授業だけれど、子供たちが自分の生き方に正面から向き合う時間をともに過ごせることはなんて幸せなことだろう」と思いました。

道徳科の授業の目標には、「物事を多面的・多角的に考え」(小学校学習指導要領解説「特別の教科 道徳編」より引用)とありますが、私は、物事をあらゆる視点から考える力を、道徳科の授業を通して子供たちに身に付けてほしいと願っています。そのためには、授業の中で登場人物の心情に多様な視点から目を向けたり、道徳的価値についてじっくりと考えたりする機会を設けることが重要であると考えています。

今回の実践では、道徳的価値について深く考えることを中心に据えた「道徳的価値の理解に重点を置いた道徳科の授業」を行いました。

(教材について)

主人公である明日香の学級では、感謝の会で歌を歌うことになりました。明日香は指揮者に立候補しますが、オーディションの結果、級友である未来が選ばれてしまいます。このことにより明日香はすっかりやる気をなくしてしまい、歌の練習にも身が入らなくなってしまうという内容です。

2 展開の概略

1 役割を果たすことについての捉えを共有します。

2 本時で考えていきたい問題を考えます。

3 教材「前を向いて」を読み、考えていきたい問題について話し合います。

(1) 主人公の心情や心情の変化について感想をもち、発表します。

(2) 主人公の言動に対する捉えとその理由、また主人公や友達の考えを聞いて、感じたことや考えたことについて話し合います。

4 学習したことを振り返り、自分が考えていきたい問題に対して、自分なりの考えをノートにまとめます。

5 実生活につなげるために、教師の説話を聞きます。

発問設定までの流れ

視点の焦点化

発問を設定する際には、まず本時で何を考えるのかという、ねらいを焦点化する必要があります。ここでいう視点(本校道徳科で定義付けしたもの)とは、道徳科の見方を深めるための問いのことです。

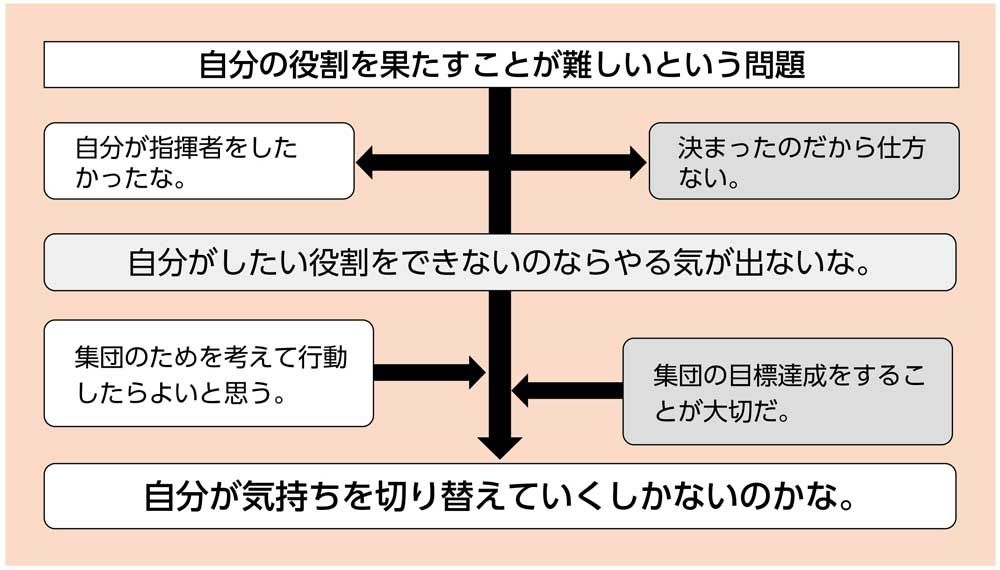

視点を焦点化するまでの過程として、まず教材中の道徳的問題に対して、「自分が指揮者をしたかったな」という考えや「決まったのだから仕方ない」といった考えなどがあると想定しました。これらの考えの違いを比較することで、「自分がやりたい役割を担えないのなら、やる気が出ない」という思いが共有されると考えました。

その考えをもとに、「集団のためを考えて行動することが望ましい」や「集団の目標を達成することが大切である」といった考えとを関係付けていくことで、「自分の気持ちを切り替えるしかないのかな」という視点が生まれると捉えています。

発問設定

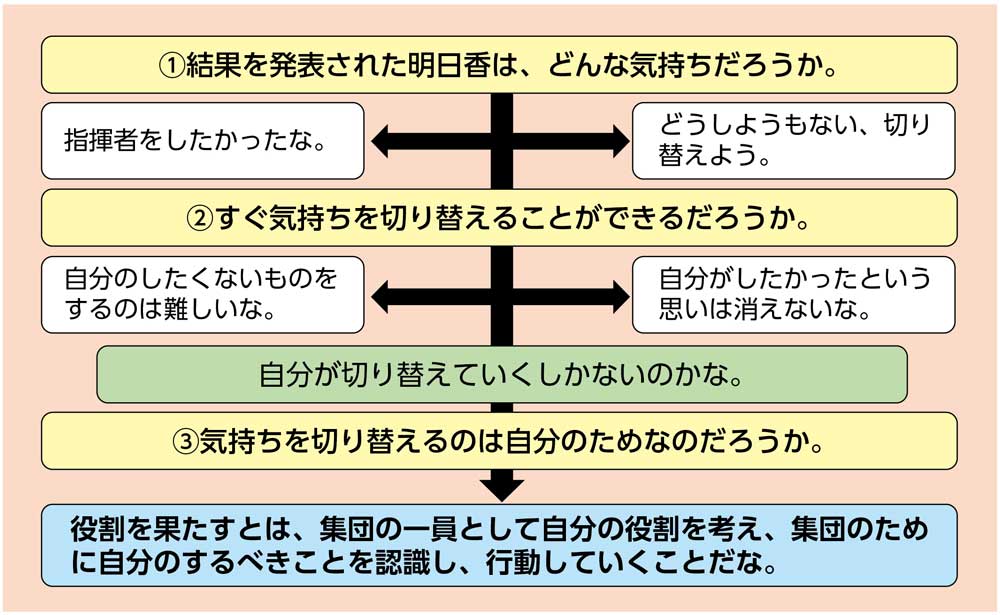

焦点化した視点から、本時のねらいに迫るために、発問①・②・③を設定しました。これら3つの発問は、「自分が気持ちを切り替えるしかないのかな」という視点を軸にして構成しています。

まず、子供たちの教材に対する感想をもとに、発問①を設定しました。この発問によって、「指揮をしたかったな」という諦めきれない立場の意見と、「どうしようもない、切り替えよう」と諦めるしかないという立場が出てくることを想定しました。

次に、それぞれの立場の意見を踏まえて、発問②を設定しました。この発問では、「自分のしたくないものをするのは難しいな」という自分のしたいものをしたほうがやる気が出るからという立場と「自分がしたかったなという思いは消えないな」という、諦めても心のもやもやは残るという立場が出てくることを想定しました。そして、それぞれの立場から、「決まったことを変えるのはできないから、あとは自分の気持ちの問題だな。自分が気持ちを切り替えていくしかないのかな」という問いが生まれると考え、発問③を設定しました。