「五角形の角の和を求め、その方法を説明しなさい」【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #49】

今夏、日本数学教育学会の全国大会が、石川県で開催されました。その大会では全国から教育関係者が集まり、分科会では幼稚園〜高等学校の多数の先生方の発表が行われました。この大会で山梨県から唯一の発表を行ったのが、甲斐市立竜王北中学校の鷹野公俊教諭です。鷹野教諭はまだ若手ながら、同県の数学教育界をリードする山梨大学の清水宏幸准教授も、その授業力を高く評価しています。そこで、今回からは鷹野教諭の授業実践と授業づくりの考え方を紹介していくことにしましょう。

鷹野公俊 教諭

目次

「540度は どうやって求めた?」と問うと、「教えられました」という子供が大半

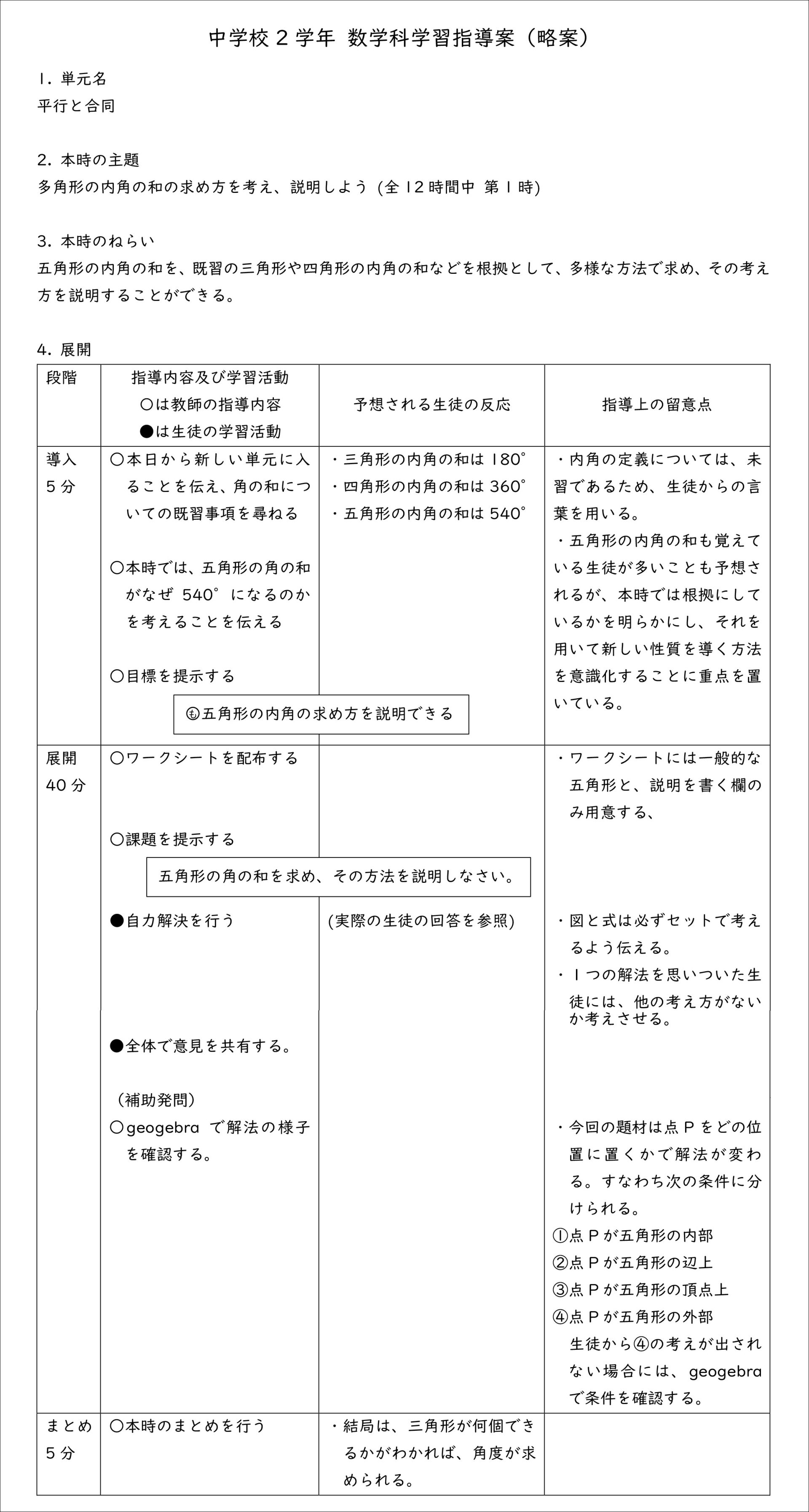

まず紹介していただく授業は、2年生の「平行と合同」の単元の中の「多角形の内角の和」について考える授業です。学習指導要領解説に示された「算数・数学の学習過程のイメージ」図の「数学の事象」に関わる、「多角形の内角の和」の授業の展開について、鷹野教諭は次のように説明します(資料1参照)。

資料1 「多角形の内角の和」の指導案

「授業の最初に、『今から図形の単元を学習するんだけど、三角形の内角の和は何度だっけ?』と既習について尋ねると、『180度です』とすぐ返ってきます。四角形も『360度』と答えますが、『じゃあ五角形は?』と問うと、クラスの3分の1くらいが『540度です』と答えられるというような状況です。

次に『この540度って何でそうなるの? どうやって求めた?』と問うと、『教えられました』という子供が大半です。そこで『じゃあ、どうしてそうなるのか、一緒に考えていこうよ』というところから、目標の『五角形の内角の求め方を説明できる』を提示して学習に入っていきます。

これは余談ですが、本県では、東京書籍の教科書を使っています。この教科書のおもしろいところは、三角形の内角の和180度を使って五角形の内角の和を求めるのですが、そこに立ち返って、『そもそも三角形の内角の和はなぜ180度なのか?』と考えていくところです。最終的にはそこにつながっていくのがおもしろいところだと思います」

GeoGebraを使って、子供たちに自由に操作をさせる

授業では目標を設定したら、複数の五角形と説明記入欄のみ記されたワークシートを配付し、「五角形の角の和を求め、その方法を説明しなさい」と課題を提示し、まずは自力解決に取り組んでいくという鷹野教諭。机間を回りながら、声をかけたり教室全体に投げかけたりしていくと話します。

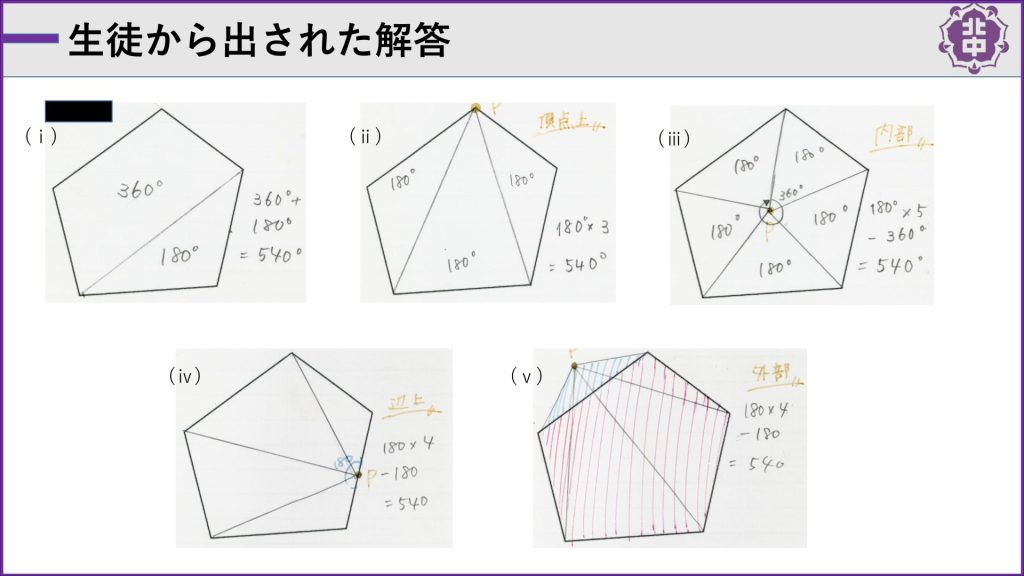

「自力解決を図っていくと、子供の大半は頂点上から補助線を2本引いて、3つの三角形に分けます。また、(四角形の内角は三角形を根拠にしているため)論理的な説明としては不十分な三角形と四角形に分けるという子供もいます。それも、『三角形と四角形に分けるのもおもしろいね』と評価します。

ただ、五角形の内部に点を設定して三角形に分割する子供はごく一部の数学が得意な子供のみで、辺上や外部に設定する子供はいません。そこで、机間巡視しながら、『(補助線を引く点が)頂点上だけだと気持ち悪くない?』『他に方法はないかな?』と全体に投げかけるのです。

すると『辺上でもできるかも』など、多様な考えが出てきます。そこで、GeoGebra(数学ソフト)を使って、子供たちに自由に三角形に分割するための頂点を操作させると、『辺上でもできそうだぞ』『内部でもできそう』『外部でもできるよ』と多様な解決方法が出てきます。そうして、多様な解決の可能性が見えてきたら、また個人で探究させていくのです(資料2参照)」

そうやって、多様な解決方法が出されていき、それを全体で共有した後で、授業の最後に、「三角形が何個できるかが分かれば、多角形の内角の和は求められる」というまとめを子供たちから出してもらって授業を終えたそうです(資料3参照)。

資料2 子供たちの解法のバリエーション

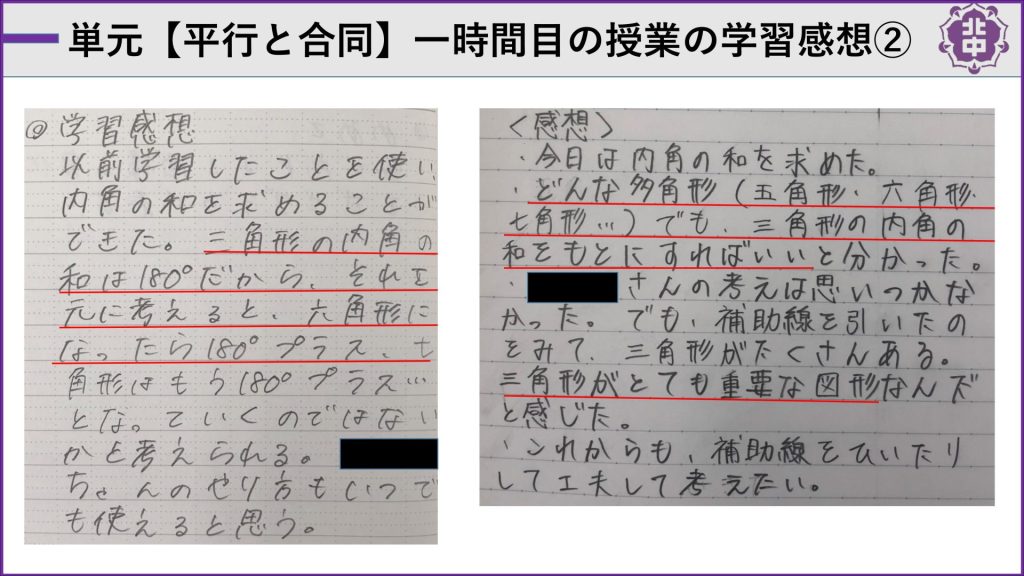

資料3 授業後の子供たちの学習感想