「振り返り」が次の学びを動かす──主体的・対話的な学びを支える振り返りの力〈デジタル×深い学び〉

授業の最後に書く「振り返り」。それは単なる授業のまとめの時間ではなく、子供が自分の学び方を見つめ、次の学びへ踏み出すための大切なステップです。また、教員にとっても授業をブラッシュアップするための最高の教材になります。

今回は、振り返りの視点と記述のポイントを解説するとともに、主体的・対話的な学びをより一層充実させる「子供同士で振り返りを共有できる」仕組みづくりについて紹介します。

この記事は、連続企画『「デジタル×深い学び」の授業デザインReport』の21回目です。記事一覧はこちら

目次

なぜ、「振り返り」が重要なのか

子供たちが自分のペースで学び進める授業では、目標も到達点も異なります。だからこそ、「自分の学びを整理して、次の行動につなげる」振り返りが欠かせません。振り返りは、ただ自分の学びを記録するのではなく、授業で取り組んだことや、うまくいったこと・つまづいたことを整理し、次の授業でどのように進めるかを考えるための時間です。

子供たちがよりよい振り返りができるよう、教師が、「どのような視点で振り返りに取り組めば、次の学びにつながるか」という、《振り返りの視点》を示すことが大切です。

そして、子供たちは、その視点に沿って、「今日は○○ということがわかった」「次は○○に取り組んでみよう」と自分なりに学びの意味を考え、次の授業や新しい学びのステップを自ら描いていきます。

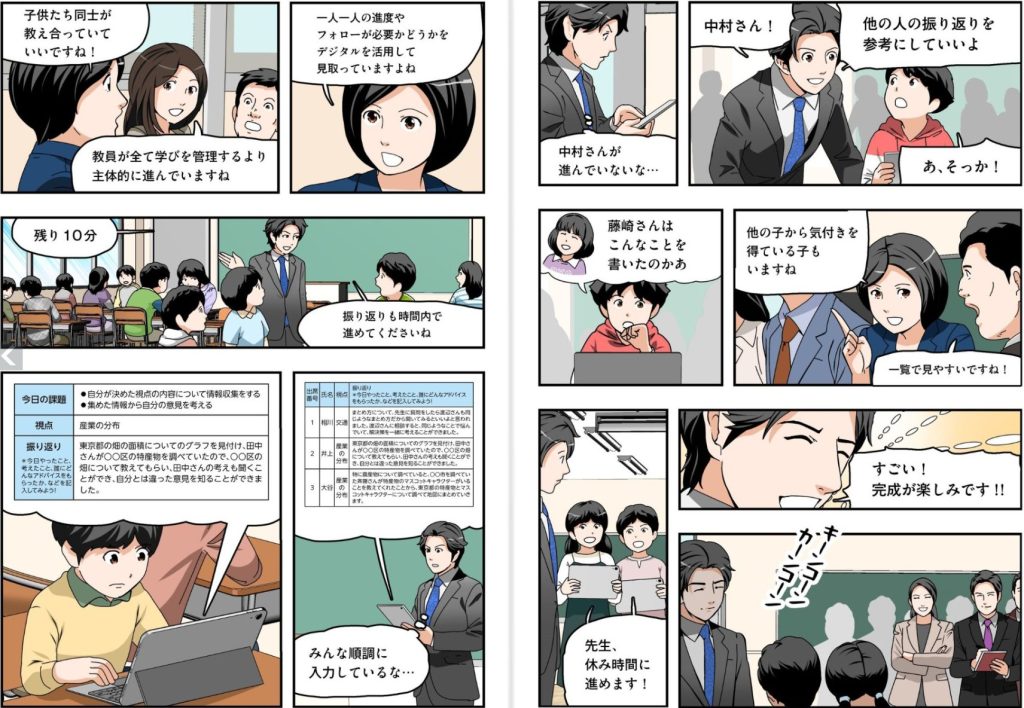

デジタルブック『デジタルを活用したこれからの学び TOKYO LEARNING STYLE』では、授業中の「振り返り」の場面をまんがで紹介。デジタルを活用して互いの学びを共有し合う、子供たちや先生の姿が描かれています。

振り返りを「学びの設計図」に──3つの視点とシート設計の工夫

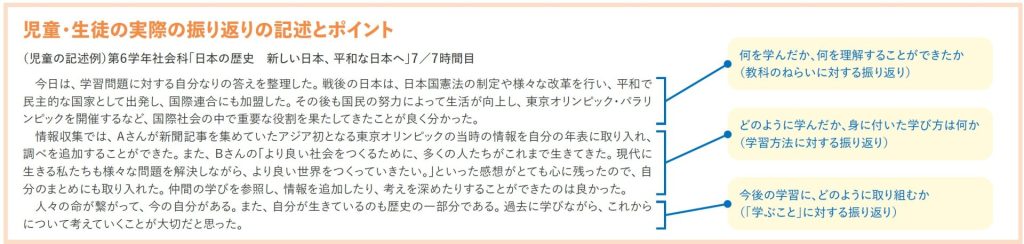

東京都教育委員会「デジタルを活用したこれからの学び 始め方ガイド」では、振り返りの記述例として、次の3つのポイントを示しています。

●振り返りの記述とポイント

①何を学んだか、何を理解することができたか。

②どのように学んだか、身に付いた学び方は何か。

③今後の学習に、どのように取り組むか。

この3つのポイントに沿って記入することで、振り返りは単なる記録ではなく、自分の学び方をつくる設計図になります。

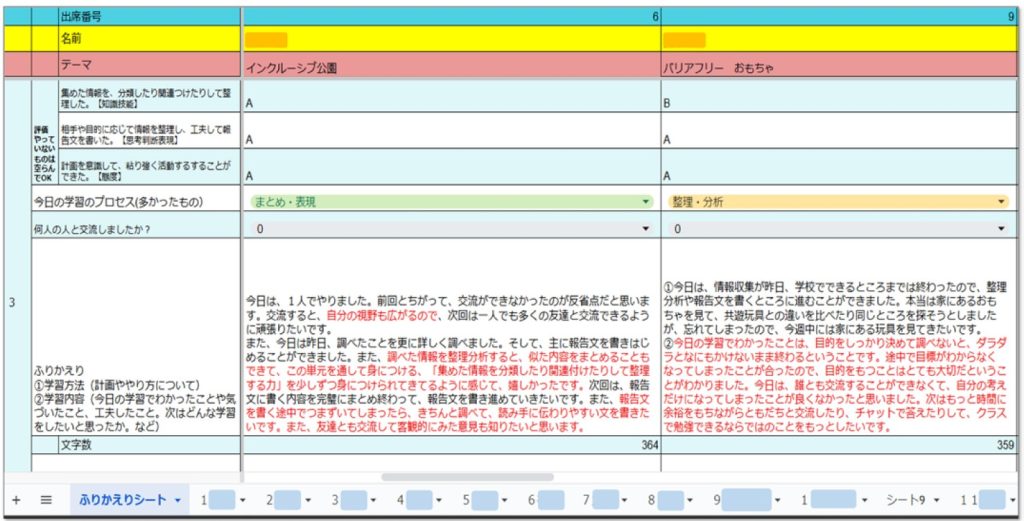

こうした振り返りを継続的に積み重ねていくためには「振り返りシート」の設計がとても重要です。項目を設定する際は、評価規準をわかりやすく明示したうえで、学びのプロセスや協働の状況、そして「どんな内容を、どんな方法で学ぶことができたか」を子供が書くことができるようにしておくことがポイントです。

教師は、子供たち一人一人の学習の振り返りを読み取りながら、必要に応じてコメントを送ったり、励ましの言葉をかけたりして、次の学びへとつながるきっかけをつくります。また、教師と子供の間だけでなく、子供同士がお互いの振り返りを共有することも重要です。友達の学びのよい部分に気づき、「自分もやってみよう」「自分の学びにも生かしてみよう」という新しい気づきがうまれます。こうした関わりの積み重ねこそが、主体的・対話的な学びを育てる土台になっていきます。

デジタルで広がる「共有できる振り返り」

「子供同士で振り返りを共有できる」ようにするためには、どうしたらよいでしょうか。先進校では、学年別に行う方法や、デジタルの活用など、様々な方法で「子供同士で振り返りを共有できる」仕組みづくりに取り組んでいます。

低学年と高学年、それぞれのレベルに合った振り返りを実施

第1学年 国語科「漢字練習」

(板橋区立志村第二小学校)

低学年の漢字練習の授業における振り返りでは、子供たちがお互いの学びを見せ合いながら確認し合う時間を設けています。「できたこと」「わかったこと」を自分の言葉で友達に伝えることで、自分の学びを確かめながら表現する力を育てています。

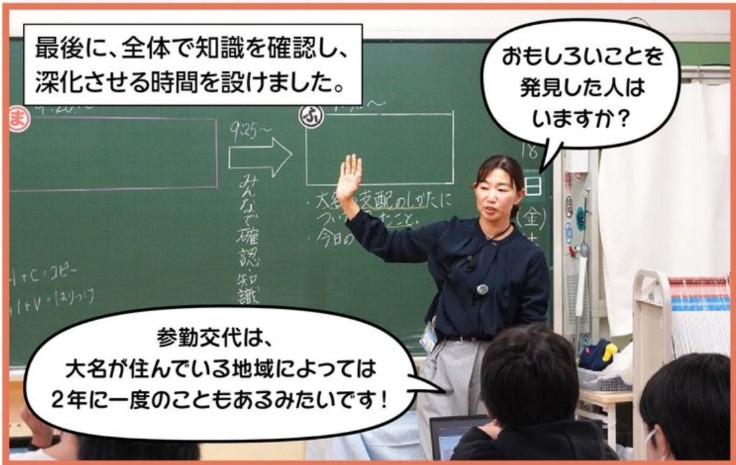

第6学年 社会科「江戸幕府と大名」

(板橋区立志村第二小学校)

「江戸幕府がどのようにして大名を支配したのか」について調べたあと、振り返りの時間を学級全体での知識共有に充てました。子供たちは、自分の学びを発表し合うことで、他者の学び方や考え方を参考にしながら理解を深める仕組み作りが行われています。

(デジタルブック『デジタルを活用したこれからの学び TOKYO LEARNING STYLE』より抜粋)