学びの場に「行きたくない!」気持ちにどう向き合う?~花メンの林間合宿で一緒に学び、遊んできました【密着ルポ後編】

花メン林間合宿密着ルポ前編では、子どもたちが見せてくれたたくさんの「素敵な姿」を紹介しました。一方で、全員が不登校を経験しているので、場面によっては「行きたくない!」と頑なに立ち止まってしまう子もいます。後編では、この「行きたくない!」との向き合い方、そしてその後一歩を踏み出せた子どもたちが仲間とともに過ごす姿を追いながら、クライマックスの運動会までをレポートします。

花メンは、学校に行かない選択をした子のためのフリースクールです。過去記事はコチラ。

目次

「行きたくない!」子を、どう連れ出すのか?

「行きたくない!」は当たり前

林間学校初日、集合場所では、「行きたくない!」と泣き出す子が何人もいました。日頃は花メンの子が生き生きと活動する姿に目を奪われがちですが、「行きたくない!」という気持ちが表に出た時は、手ごわい一面を持っている子もいます。

けれども、結論から言えば、参加予定だった全員が3泊4日の合宿に行くことができました。日常的に花メンを密着取材し、数々の「行きたくない!」場面を目撃してきた筆者から見て、これは奇跡だと思います。「行きたくない!」と頑なに言う子を、どう連れ出すのか? 一つひとつのケースを紹介したいところですが、今回は一例だけご紹介しましょう。

出発する駅のホームで「行きたくない! 助けて!」と泣き叫ぶ高学年の子を、ベテラン男性スタッフが抱きかかえるように電車に乗せる場面がありました。後からそのスタッフに聞くと、一般の方の視線が突き刺さるようで辛かったと言います(百戦錬磨のベテランスタッフでも平常心ではいられない場面があるのだと、逆に安心しましたが……)。

しかし、その子(Aくん)は、合宿所に着くといつの間にか団体行動の輪の中にいました。初日の夕方、スタッフがこんなふうに言っていました。

ヒロ 宿舎で低学年の子たちがケンカを始めた時に、Aが止めに入っていたんです。「朝はあんなに行きたくないって言っていたのに、もうそっちの立場になれちゃうんだ」と、思いました。

また、Aは夜中にホームシックで泣き出した子に静かに寄り添ってもいたそうです。自分自身が辛さを知っているからこそ、口数は少なくとも、彼の寄り添いには説得力があるのでしょう。

そんな子どもの姿の話をしながら、スタッフのウタコさんは、しみじみと言っていました。

「行きたくない!」 の特効薬は、結局、子ども同士をつなげることしかないんです

「つなぎ方」を間違えないために知っておきたいこと

ハヤトカゲ 不登校に悩み、花メンに相談にいらした先生方には、子ども同士をつなぐことの意義を伝えます。すると、「サポートを頼める子はなかなかいなくて……」とか、「いても数人です」といった話が出てきます。そういう方にぜひ知っておいてほしいことが、大きく二つあります。

- 先生が思う、頼める子「ではない子」の顔を思い浮かべてみる

- 自分一人で抱え込まず、周囲の意見も聞いてみる

1 先生が思う、頼める子「ではない子」の顔を思い浮かべてみる

ハヤトカゲ じつは、先生が「頼める子」だと思っている子に任せると、失敗することが多いんです。なぜなら先生は、「学級委員タイプ」や「責任感が強く真面目な子」を、「頼める子」だと考えがちだからです。むしろ、「『少しふざけている子』や『先生に寄ってこない子』の方が、不登校の子や、課題のある子とつながる役としては適任で、上手な場合が多い」という事実は、頭の片隅に置いておいてほしいと思います。

2 自分一人で抱え込まず、周囲の意見も聞いてみる

ハヤトカゲ 不登校の子どもたちと関わるとき、「あ、この子とこの子は、こういう部分で波長が合うんだな」と気づけるかどうかは、とても大切なポイントです。花メンでは、「AとBが、こんな場面でつながり始めた」といった言葉が、しょっちゅう交わされています。

「子ども同士の相性や波長を見抜く」ためには、ある種のセンスが必要です。もし自分にその感覚があまりないと感じるなら、周囲の先生に尋ねてみるのも一つの方法でしょう。不登校状態にある子どもは心身ともに弱っているため、無理につなごうとすると逆効果になることもあります。

だからこそ、自分一人で抱え込まず、周囲に意見を求める勇気をもってほしいと思います。

「行きたくない!」を乗り越えてこそ見える世界 ー自然の中で仲間と過ごす

不登校になると、周囲の目が気になり、家から出ることができない子は少なくありません。けれども「行きたくない!」と立ち止まっていた子も、一歩踏み出すことができさえすれば、外には広い世界が待っています。

林間合宿の2日目、「かつて不登校だった子」たちが自然の中で仲間たちと一緒に過ごした時間を、写真とともに振り返ってみましょう。

走り出し

林間合宿2日目の朝は、山道を走り抜け、ゴールとなる湖を目指すことから始まりました。朝の澄んだ空気の中で体を動かす姿に、自然と笑顔がこぼれます。

ウォーターガンファイト

水鉄砲で水をかけ合い、頭に付けた的を撃ち抜かれたら終了というルールです。大型の水鉄砲を手にした子どもたちの表情からも、本気度が伝わってきます。

逃走中

テレビで大人気の番組「逃走中」を真似した活動にも取り組みました。今回は「スタッフが湖に散歩に行っている間にハンターがやってきた」という設定です。無機質な動きをするハンターは、本当に不気味! 鬼ごっことは一味違った、必死に逃げるスリルを体験します。

キャンプファイア

2日目の夜のクライマックスは、キャンプファイアです。燃え上がる炎を囲みながら、大人も子どもも歌い、踊り、心を一つにして盛り上がりました。

沢登り

合宿の3日目。ウォーターシューズを履いて、沢を登っていきます。都会育ちの子どもたちばかりですが、日頃から畑作業で体を動かしていることもあり、たくましく進んでいきました。

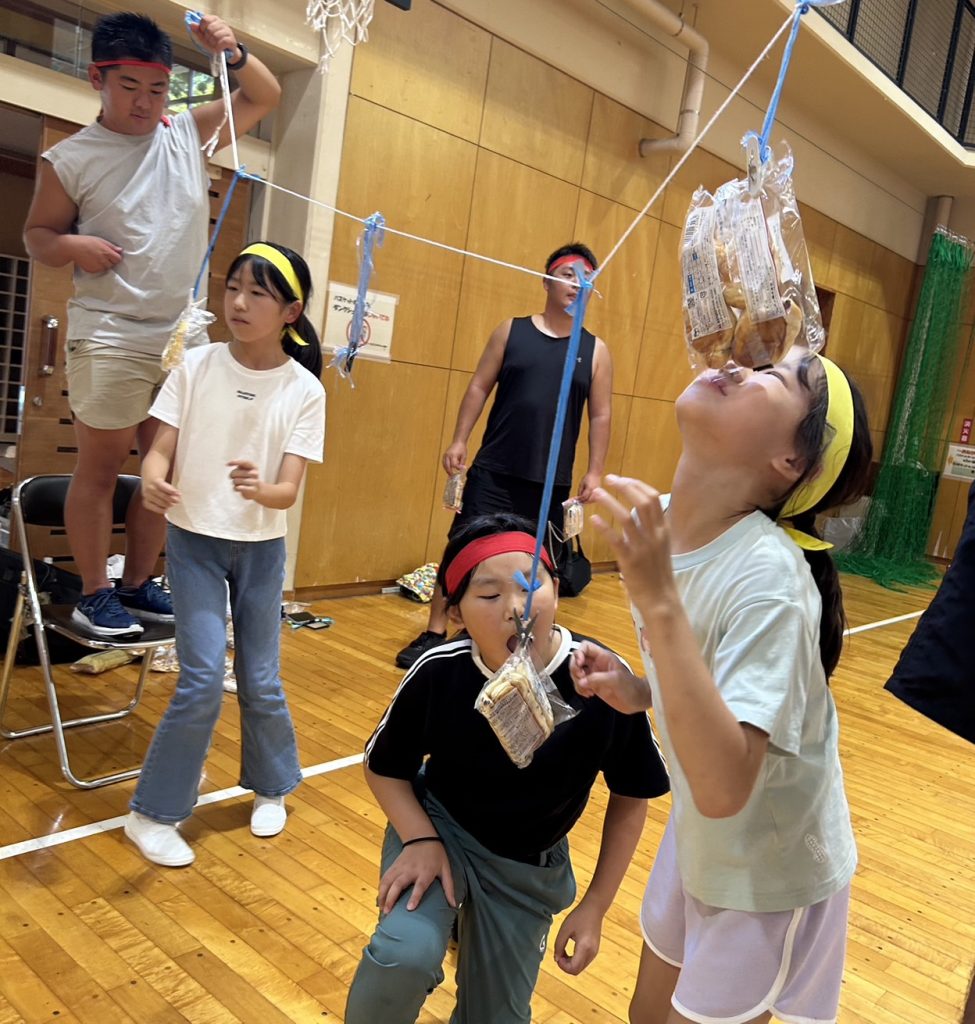

こうした活動を通して、集団として十分に温まってきた段階で、いよいよ林間合宿のメインイベント、「大運動会」に突入します。

子どもの「心のエンジン」を動かすものは、何?

ハヤトカゲは、言います。

不登校とは、一言で言えば心のエンジンが動いていない状態です。そのストッパーを外すためには、仲間と心震えるような体験をすることが大切なんです。

「仲間との心震えるような体験」として、スタッフの口からよく挙げられるのが、林間合宿での大運動会です。大運動会は3泊4日のプログラムの3日目、昼と夜の2コマをかけてじっくりと行われます。

勝敗決定の瞬間、子どもたちの感情は一気にあふれ出します。「嬉し泣き」もあれば「悔し泣き」もある……。結果は違っても、どの子にも共通しているのは、自分の気持ちを全力で表現できていることです。不登校を経験する子は、「本当の感情」を抑え込んでしまう子も少なくありません。

なぜ、ここまで子どもたちは自分の感情を解放できるのでしょうか? ハヤトカゲに聞いてみました。

感情を「感じ切る」ために大切な二つのこと

ハヤトカゲ 大きく二つあります。一つ目は、大人が本気だということです。2年生や3年生、新しく入ってきた子に対しては、その子に合わせた本気を出します。大人に本気で倒された経験なんてない子たちばかりですから、「えっ! 倒されちゃうんだ」とびっくりします。

二つ目は、憧れです。

初年度に、Mという子がいました。負けず嫌いのMがいたことが、今の運動会の伝統につながっていると思います。卒業式では、「先生たちが本気で向き合ってくれた」と言っていたMは、僕たちに憧れていました。

僕が運動会でMを徹底的に倒した時、彼は涙しました。そのMに憧れていた子もいっぱいいましたから、その時は「あのMが涙している!」と驚いたと思うんです。Mの他にも、花メンには下級生が憧れる上級生がたくさんいます。その憧れている上級生が本気で泣いているんですから、下級生から見れば、感情を感じ切ることは、「カッコいいこと」になるんです。ここまでの話を整理すると……。

まずは、先生自身が本気になる。これは、上手・下手の問題ではありません。先生が本気かどうかということは、絶対に子どもに伝わります。そして、その先生の本気が伝わることで、「本気の子」が出来上がってきます。さらにはその「本気の子」に憧れる子が出てきて、本気が学級(学校)全体に広がっていきます。

ハヤトカゲ もちろん、運動が苦手な子もたくさんいます。だから、文化祭でもいいんです。大事なのはお祭りという「場の雰囲気」に、全員が呑まれていくことです。

例えば、僕はお祭りで神輿を担ぐのですが、神輿担ぎでは、上手な担ぎ手が「祭りの雰囲気」をつくっています。でも中には、「(お祭りに参加するのは)今年が初めてです」という子もいて、その子だってちょっと担いで体験してみると、「楽しかった!」と楽しさが伝播していきます。

林間合宿の雰囲気も同じです。憧れの子たちが本気だからこそ、憧れている側の子は「ついていかないと!」という気持ちになり、「自分もやってみよう」と思うのです。4月に入学してきて、まだ特定の誰かに憧れていない子も、徐々に場の力に呑まれていきます。

キーワードは「憧れ」

ハヤトカゲ 林間合宿は夏と冬、年2回ある行事なので、毎回、それぞれの子どもたちの成長を感じます。例えば、低学年で、まだ全く場になじめていない子もいます。でも、その子たちだって大運動会の雰囲気はしっかり感じ取っています。そんな子たちも中学年くらいになれば雰囲気に呑まれる経験をし、それが憧れへとつながっていきます。そして、高学年になったら、その子たちがつくる側になるのです。今回、場の雰囲気をつくる側に回った子たちも、以前はそうではありませんでした。「今年はあの子がつくる側になったんだ」と、どんどん雰囲気をつくる側の子が増えてきています。

「憧れ」は集団を育てる上で、大きなキーワードです。

ハヤトカゲ 花メンが学年の枠を超えて「混ざった」集団だからこそ「憧れ」を活かしやすいのかもしれません。時々、子どもたちに「誰に憧れているの?」と聞いてみることもあります。「なるほど、いかにも憧れそうだよね」という子の名前が挙がる場合もあれば、「え! そっち目指しているんだ!」という発見もあって、面白いです。

キーワードが「憧れ」とは! 教育現場ではあまり耳にしない言葉がポンっと出てきて、筆者は驚きました。「正しい・正しくない」「良い・悪い」といった頭での判断だけでなく、感情の持つエネルギーをも活かしながら、子どもの心を耕し、育てていく……。そんな花メンの教育から、目が離せません。最後に一つの報告を添えて、密着ルポを締めくくりたいと思います。

日頃の教育成果は「校外」で見えてくる

今回の林間合宿では、往復に特急「あずさ」を使い、列車内の他の乗客からこんな声かけをしてもらいました。

この集団は何? 自分から挨拶ができて、通路や席を自然に譲れる子どもたちばかり‥‥‥。

林間合宿は、2年生~6年生までが全行程一緒に行動します。この女性は、娘さんが小学校の先生なので知識があり、「小さい子も一緒にいるから、林間学校ではないよね……」と不思議に思われたようです。

通路で自然に「どうぞ」と身を引く姿、座席に座る時や列車から降りる時に、「ありがとうございます」と自ら口にする姿……。大人が声かけをしなくても自然に表れるこうした所作や姿は、日頃の教育成果そのものなのでしょう。

取材・文 / 楢戸ひかる

撮影/ 花マルエレメンタリースクール トモカ

花まるエレメンタリースクール 「メシが食える大人に育てる」花まる学習会が運営するフリースクール。これからの時代に必要な力を「体験」を通して「五感」を使って身につける。不登校の子、不登校でなくても才能を伸ばす新たな学びの場を探している子が通っている。HPは、コチラ。インスタグラムは、コチラ。

取材・文 / 楢戸ひかる(ならと・ひかる)

ライター。「ギフテッド」や「学校に行かない選択をした子どもたちのためのフリースクール」取材を通じて、教育に選択肢を作ることを探究している。自身のサイト「主婦er」内に「ギフテッド関連記事のリンク集」と「不登校関連記事のリンク集」がある。

学校に行けない子には、ギフテッドの特性があるのかも!? 基礎知識が分かる1冊です。 ↓