小6体育「体つくり運動」指導アイデア

執筆/徳島県公立小学校教諭・ 宮下鉄矢、徳島県公立小学校教諭・吉原賢治

編集委員/スポーツ庁政策課教科調査官・高田彬成、徳島県公立小学校教諭・花森誠二

目次

授業づくりのポイント

体ほぐしの運動は、手軽な運動を行い、体を動かす楽しさや心地よさを味わうことを通して、自分や友達の心と体の状態に気付いたり、仲間と豊かに関わり合ったりすることを目的としています。子供たちが自分に適した課題をもって、積極的に運動に取り組むことができるよう、内容や進め方を工夫することが大切です。

そこで、各自の課題に応じた運動を行ったり、友達同士で話し合ったりできるような授業を構成していく必要があります。人数を変えたりテンポを変えたりすることで、運動の楽しさや心地よさも変わってくるので、意図的に運動の組み合わせ方やテンポを変えて授業を行うことが大切です。

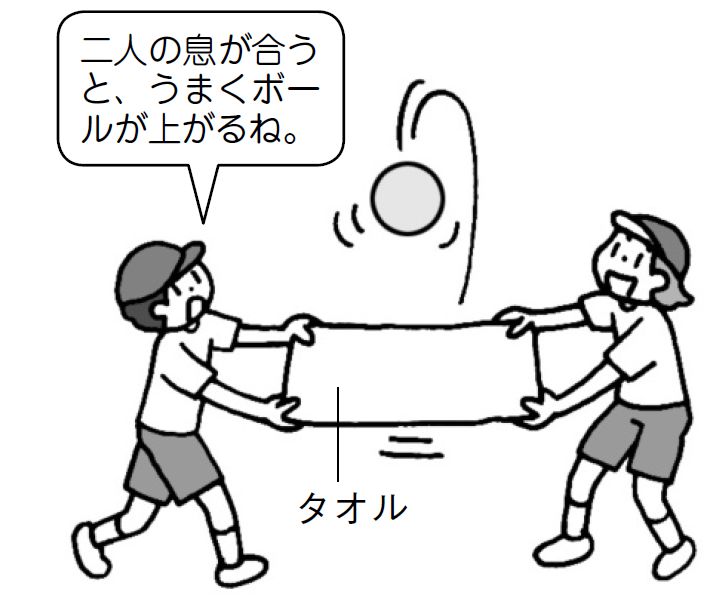

単元計画(例)

※1・2時間目は、体ほぐしの運動の行い方を知り、運動を楽しみます。3・4時間目は、グループで運動を工夫しながら活動を楽しみます。

楽しむ① 体ほぐしの運動を楽しもう

体ほぐしの運動」は、友達との交流を中心に、易しく楽しい運動を取り上げ、心地よさを体感できるようにしましょう。その際、「できた」「できない」ではなく、どの子も運動そのものを楽しめるように、音楽をかけるなどして、雰囲気づくりも工夫しましょう。

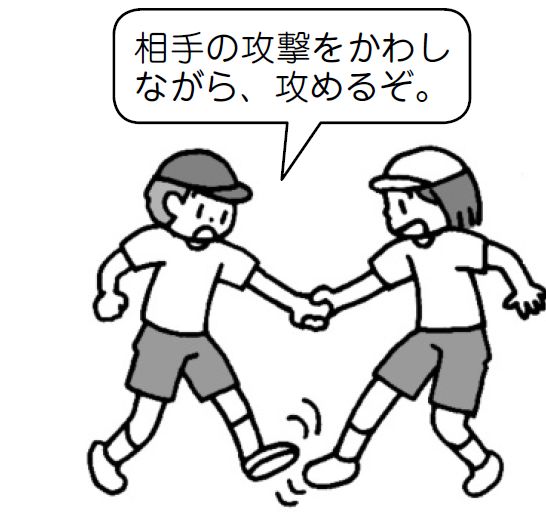

また、運動をすると心が軽くなったり、体の力を抜くとリラックスできたり、心と体が関係し合っていることに気付けるように、体・心メーターを活用したり、言葉がけや問いを工夫したりしていきましょう。

いろいろな体ほぐしの運動を楽しもう

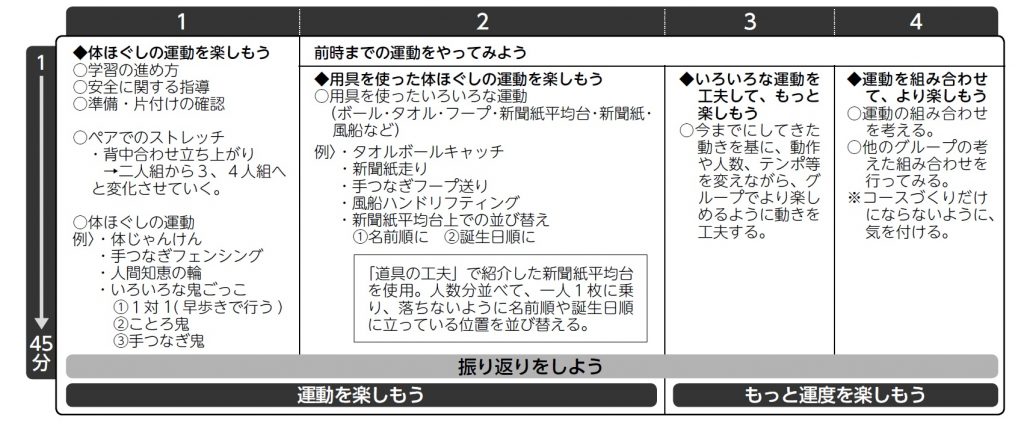

【手つなぎフェンシング】

【背中合わせ立ち上がり】

【ことろ鬼】

【手つなぎ鬼】

授業の最初に、心と体の状態を尋ねることで、授業後の変化に気付けるようにしましょう。

みんなと一緒に運動をして、心が温かくなったかな?

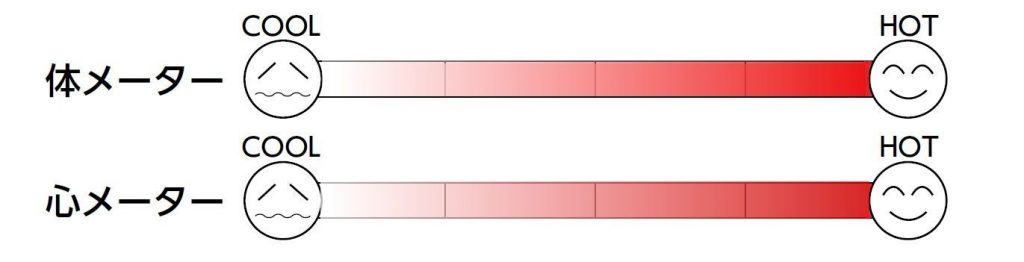

【タオルボールキャッチ】

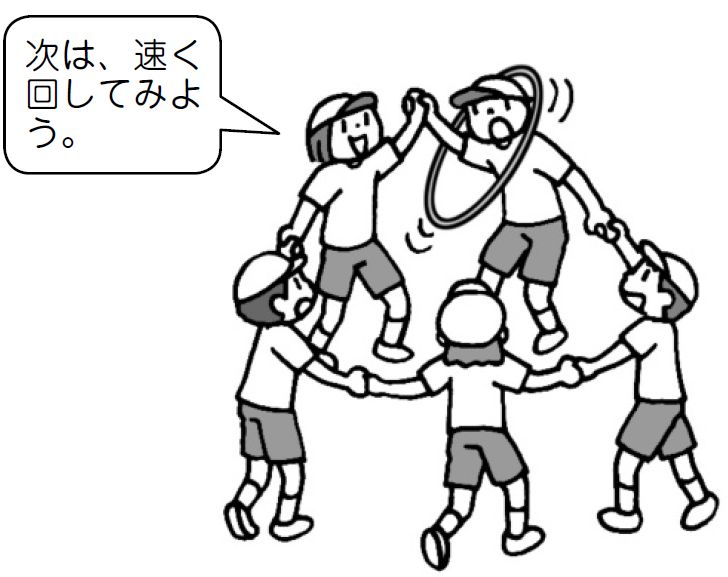

【手つなぎフープ送り】

【風船ハンドリフティング】

仲間と関わり合う楽しさや、心を合わせて行う運動を取り入れていきましょう。

楽しむ② 体ほぐしの運動を工夫してもっと楽しもう

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『教育技術 小五小六』2019年4月号より