小5国語科「和の文化を発信しよう」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、令和6年度からの新教材、小5国語科「和の文化を発信しよう」(東京書籍)の全時間の板書例、教師の発問、想定される子供の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/山梨大学大学院教授・茅野政徳

執筆/大阪府大阪市立本田小学校・池上智希

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、目的に応じて情報を関連づけ、自分の考えをまとめる力を育むことをねらいとしています。そのためにポスターを作って解説文を書く活動に取り組みます。

ポスターを作るためには伝える目的や意図を明確にし、それに応じて収集した情報を精査することが求められます。また、解説文を書く際には集めた情報を羅列するのではなく、目的や意図に応じた表現の工夫を用いて自分の考えを文章にまとめていくことが大切です。

伝えたいことの目的に合う情報を選んだり、その情報と自分の考えとの関係性を考えたりしながら、情報を効果的に活用してポスターを作り、解説文を書くことができるようにします。

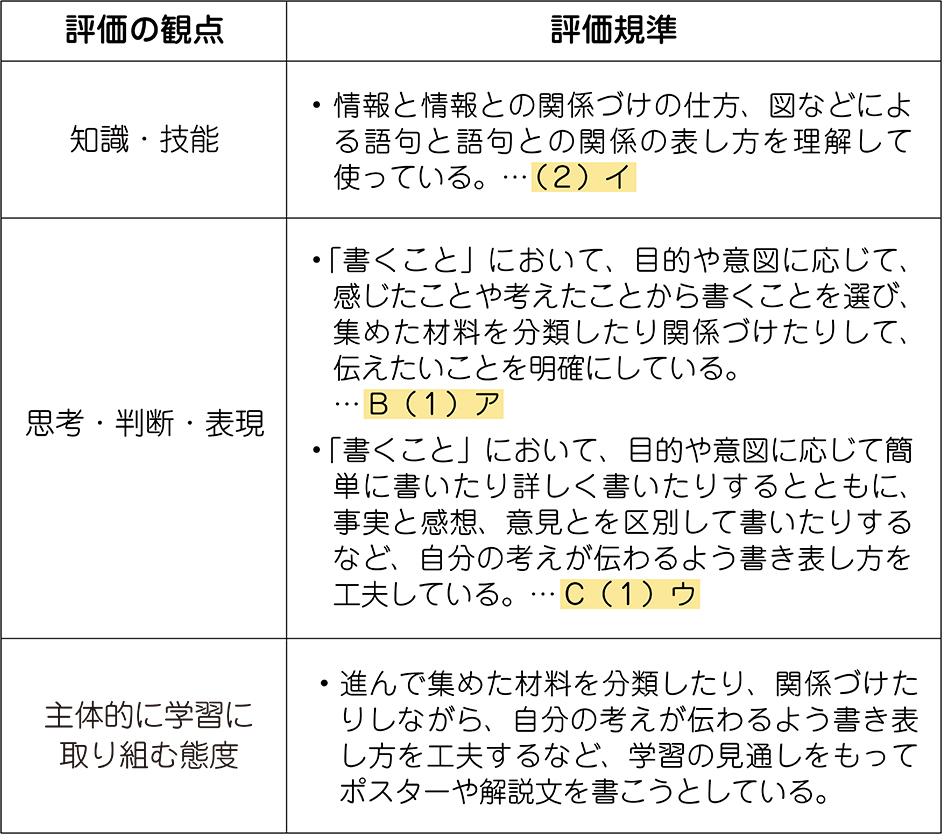

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元は、前単元と密接に関係しています。「和の文化を受けつぐ―和菓子をさぐる」では、和菓子について書かれた説明文や資料を読み、情報を重ね合わせて自分の考えをまとめるという学習を行っています。

その学びを生かし本単元では、和の文化を発信するという目的のために、ポスターを作り、解説文を書くという活動に取り組みます。

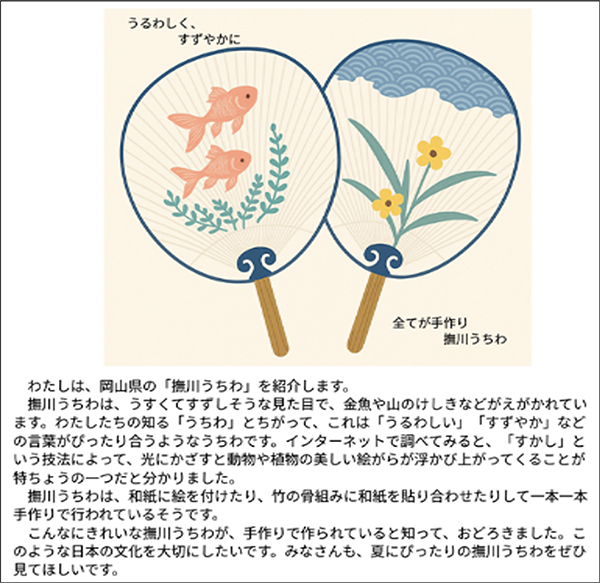

ポスターは、伝えたい和の文化に関する資料(写真やグラフといった図表)と文章(キャッチコピーや解説文)を用いて表現します。目的や相手、意図に応じた資料を選び、その資料にある図表と関連づけて文章を考えポスターに表現することを目標としています。

また、解説文は、伝えたい和の文化の魅力についてまとめます。解説文を書く際もポスターに用いた資料や文章と関連づけることが大切です。情報と情報や、情報と自分の考えとの関係づけをしていく力が育まれることを期待します。

ポスター及び解説文は、タブレット端末上で作成します。データを共有したり、教室や図書室などに掲示したりすることで、より相手意識をもってこの言語活動に取り組めるようにします。

【ポスター・解説文のイメージ】

4. 指導のアイデア

〇「和の文化を受けつぐ―和菓子をさぐる」での学びを想起し、学習の見通しをもつ

前単元では説明文教材「和の文化を受けつぐ―和菓子をさぐる」を読み、筆者が考える「和の文化を受けつぐ」ということを読み取り、「文化を受けつぐ」ということについて自分の考えをまとめる学習をしています。その学びを想起することで、自身が和の文化に対して伝えたいことは何か、またなぜ伝えたいのか、その目的や意図を考えられるようにします。

本単元では、目的に応じて情報を関係づける力を育成することを目標としています。前単元で扱った説明文教材には年表や写真といった図表が使われています。それらが使われることによるよさや効果についても、子供たちと確認しておくとよいでしょう。

自身がポスターを作成する際も、伝えたい目的に合致した図表を選び、それに合った言葉や文章を添えて完成させるということを導入で押さえることも大切です。

〇 テーマを決めて情報を集める

各自でポスターのテーマを決めます。そのために、まず「和の文化」にはどのようなものがあるのかを考えていきます。説明文教材「和の文化を受けつぐ―和菓子をさぐる」でも⑰段落にいくつか例が挙げられています。それらも活用しマッピングなどで広げながら「和の文化」についてのイメージを膨らませていくとよいでしょう。

「和の文化」についてのイメージが膨らめば、その中から伝えたいテーマを選び、情報を収集します。ただ「焼き物」や「織物」など、テーマによっては調べる範囲が広すぎる場合があります。その場合には「そのテーマの代表的なものは何か」「選択したテーマにはどのような魅力があるのか」などと問いかけることで、情報収集・整理がしやすくなります。

事前に学校図書館や地域の図書館と連携し、関連図書を集めておくとよいでしょう。調べる際には、専門書だけでなくインターネットも活用します。調べた内容や写真などはICT端末を活用して蓄積することで、ポスターや解説文の作成に役立てることができるようにします。

完成したポスターは教室だけでなく、廊下や階段、図書室などに掲示します。ポスターで「和の文化」をより多くの人に伝えるという目的をもって、情報収集や整理に取り組めるようにします。

〇 目的と情報を関係づけながらポスターを作り解説文を書く

情報を集めたうえで、いよいよポスターを作成していきます。「なぜその図表を選んだのか?」「読み手に何を伝えたいのか?」などと問いかけることで、見通しをもってポスターを作成することができるようにします。

解説文を書くにあたっては、ポスターに用いた表現が、目的や意図に合っているかを振り返ります。

そのために、友達とポスターを見合い、目的と情報のつながりや、それにふさわしい表現の工夫ができているかを確認し合う活動を取り入れてもよいでしょう。このような交流を通して、子供たちは目的や意図を改めて認識し、解説文を書くときもそれらを意識して構成や表現を工夫できるようになるでしょう。

完成したポスターや解説文は友達と読み合い、感想を交流します。その際には単に自由に感想を言い合うのではなく、「何を伝えようとしたのか」「構成や表現の工夫点は何か」「ポスターと解説文が関係づけられているか」といった観点をもって交流するとよいでしょう。

※本単元では、情報の収集、ポスターの作成、解説文の執筆といった学習活動を、1人1台端末を活用して行うことを想定しています。

5. 単元の展開(5時間扱い)

単元名:「和の文化を発信しよう」

【主な学習活動】

・第一次(第1時)

①「和の文化を受けつぐ―和菓子をさぐる」での学びを想起し、学習の見通しをもつ。

・前単元での学びや「文化を受けつぐ」ことについてまとめたことを想起する。

・図表を扱うことのよさや効果を考える。

・第二次(第2時、第3時、第4時)

② 情報を収集する。

・「和の文化」にどのようなものがあるのかを考える。

・ポスターのテーマを決める。

③ 情報を整理しポスターを作成する。

④ 目的と情報を関係づけながら解説文を書く。

・第三次(第5時)

⑤ 友達とポスターや解説文を読み合い、本単元の学習を振り返る。

全時間の板書例と指導アイデア

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!