小2国語科「ビーバーの大工事」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小2国語科「ビーバーの大工事」(東京書籍)の全時間の板書例、発問、想定される児童の発言、ワークシート例、1人1台端末の活用例等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/相模女子大学学芸学部 子ども教育学科准教授・成家雅史

執筆/東京学芸大学附属小金井小学校・小野田雄介

目次

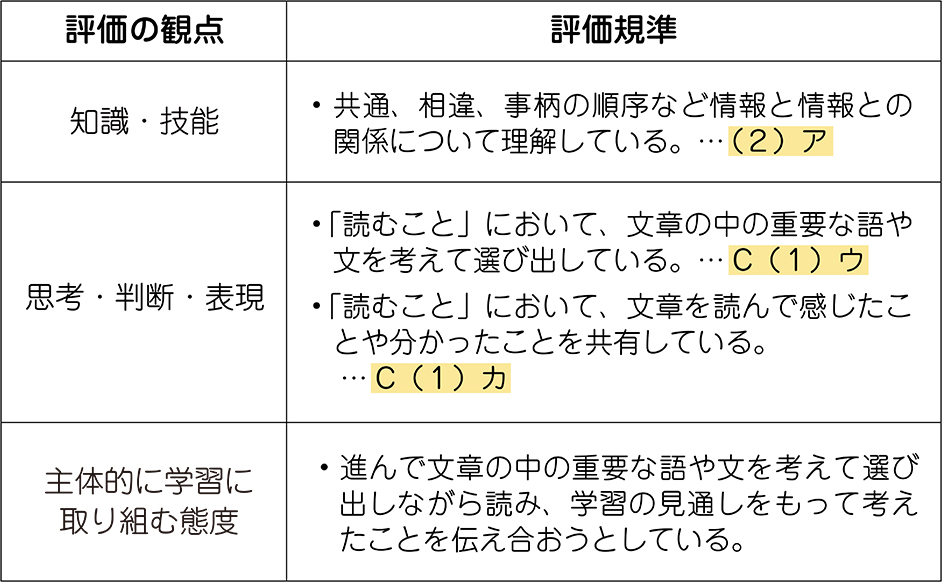

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、「ビーバーのひみつしょうかいブックをつくろう」という言語活動を通して、特に文章の中の重要な語や文を考えて選び出す力を育てていきます。

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元では、「1.」で示した資質・能力を育むために、「ビーバーのひみつしょうかいブックをつくろう」という言語活動を設定します。

文章の中の重要な語や文を考えて選び出すためには、まず何が重要であるかを決めることが大切です。何が重要か分からない状況では、語や文を選択するための基準がないからです。

そこで、この言語活動では、ビーバーのひみつを紹介する本づくりを行います。つくった本は、家の人に読んでもらったり、図書室などに置き、他学年の児童に読んでもらったりします。一人で全てのページをつくるのは大変ですから、グループに分かれて分担しながら作成するとよいでしょう。

この言語活動を行うことにより、ビーバーのひみつを伝える、という目的が設定されます。これにより、文章中のどの語や文に着目すればよいか、目的に合わせて判断する必要性が生まれてきます。

2年生の発達段階を考えれば、ビーバーのどのひみつを伝えたいかは、自分が一番驚いた、もしくはすごいなと思ったひみつを伝えるようにした方が、主体的に学習に取り組みやすくなるでしょう。

そこで、まずは読み取ったことを基にして、伝えたいひみつを選びます。その際、教師はひみつがあまり重ならないようにグループ分けするとよいでしょう。そして、伝えたいひみつを文にして、本づくりへと展開していきます。

ビーバーについてあまり知らない児童が多いので、この文章を読んでびっくりする子が多いでしょう。その驚きの気持ちをエネルギーにこの言語活動を展開し、「1.」の身に付けたい資質・能力を育てていきましょう。

4. 指導のアイデア

「ビーバーのひみつしょうかいブックをつくろう」という言語活動を通して、特に文章の中の重要な語や文を考えて選び出す資質・能力を育むために、以下のような主体的・対話的で深い学びの実現を目指します。

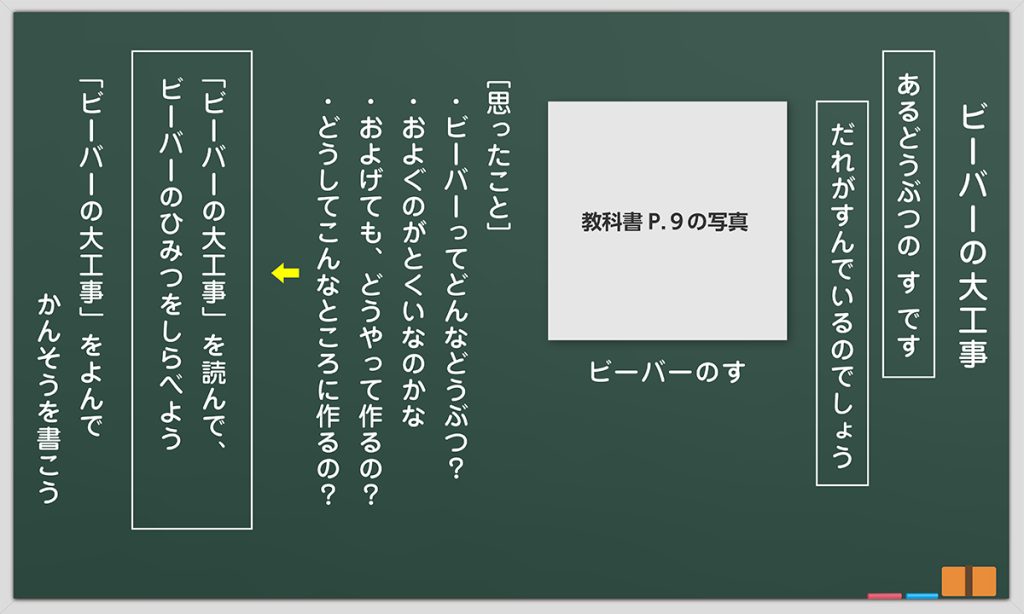

〈 主体的な学び 〉 出合わせ方の工夫

驚きがたくさんあるこの文章に、あっさりと出合ってしまうのはもったいないことです。出合わせ方を工夫することで、児童が「ビーバーのひみつを紹介したい!」という意欲をもてるような展開にしていきます。

そこで、文章を読む前に、教科書P.9、もしくはインターネットの写真を使ったクイズを行ってみましょう。湖に浮かんだように見えるビーバーの巣の写真を見せて、「これはある動物の巣です。何の動物でしょう?」のような問題を出します。湖の上に巣を作る動物って何だろう…きっとそんな気持ちになるはずです。

しかし、ここで大事なのは、答えがビーバーだと分かった後です。ビーバーがつくった巣だと分かると、児童からは、そもそもどうやって湖の上に巣を作るのだろう…どうしてそんなところに巣を作るのだろう…そんな気持ちが引き出されてくるはずです。

このような問いを学級に広げ、ビーバーのひみつを読み取りたいという意欲をもたせてから、読み取ったことを「ビーバーのひみつしょうかいブック」にしてつくってみようと、児童と教師の共通理解をもつことで、児童は見通しをもって単元を進めることができるでしょう。

〈 対話的な学び 〉 質問形式(問いと答え)で表現

児童が読み取ったビーバーのひみつを質問形式で表現することによって、内容の読み取りを確かなものにします。

例えば、「ビーバーはどうして大きな木をたおすことができるのでしょう?」「ビーバーはどうやって木を川の中まで運んでいるのでしょう?」といった問いの形です。そして、問いに対して答えの文を書くようにします。

問いと答えの形にするためには、文章の中から、重要な語や文を探さなければいけませんから、本単元で身に付けたい資質・能力を育むことになります。

一人で問いと答えを読み取ったり、抜き出したりすることが難しい子がいることも考えられるでしょう。ペアで取り組み、質問者と回答者を交替しながら行うと、楽しみながら読んでいくことができるでしょう。

〈 深い学び 〉 問いと答えの確かめ合い

単元の後半では、文章を読み合う時間を設けて、問いと答えの内容が合っているかどうかを確かめます。問いと答えを確かめ合うことでビーバーのひみつに対する理解が深まると同時に、友達が文章を読んで、どの文や語を重要なことだと思ったのかを共有することができます。

5. 単元の展開(11時間扱い)

単元名: ビーバーのひみつをつたえよう

【主な学習活動】

・第一次(1時、2時)

① 写真クイズを行ってから「ビーバーの大工事」を読んで感想を書く。

②「ビーバーの大工事」の感想を交流し、これからの学習の見通しをもつ。

・第二次(3時、4時、5時、6時、7時、8時)

③ ビーバーは、どんな順序で巣を作っているか、読み取る。

④ ビーバーの巣はどのようになっているか、読み取る。

⑤⑥ 伝えたいビーバーのひみつを読み取り、問いと答えの形でまとめる。

⑦ 文章の中から、問いの答えに必要な語や文を選んで、答えの文をまとめる。

⑧ 問いと答えやひみつの紹介文を読み合い、足りないものを補ったり、余計なものを削ったりして、よりよくする。

・第三次(9時、10時、11時)

⑨⑩ 質問と答えの文を清書し、「ビーバーのひみつしょうかいブック」を作成する。

(完成した本を、家の人に読んでもらったり、図書館を訪れた他学年の人に読んでもらったりして、感想を書いてもらう)

⑪「ビーバーのひみつしょうかいブック」の感想を共有し、学習を振り返る。

全時間の板書例と指導アイデア

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!