小1国語科「かたかなをみつけよう」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小1国語科「かたかなをみつけよう」(光村図書)の全時間の板書例、発問、想定される児童の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/金沢大学人間社会研究域学校教育系教授・折川 司

執筆/石川県能美市立宮竹小学校・天満 拓

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

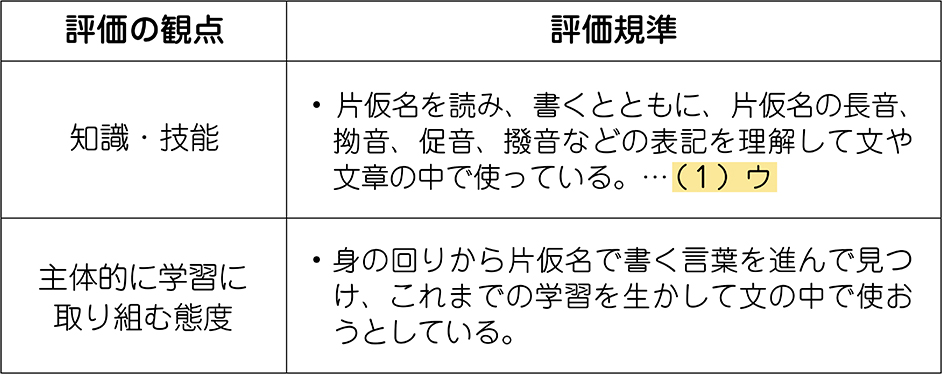

本単元では、〔知識及び技能〕における以下の事項を重点的に指導します。

(1)言葉の特徴や使い方に関する事項

ウ 長音、拗音、促音、撥音などの表記、助詞の「は」、「へ」及び「を」の使い方、句読点の打ち方、かぎ(「 」)の使い方を理解して文や文章の中で使うこと。また、平仮名及び片仮名を読み、書くとともに、片仮名で書く語の種類を知り、文や文章の中で使うこと。

ただし、「ウ」の内容すべてを一つの単元で身に付けることは難しいため、この単元では特に「片仮名を読み書きすること」と「長音・拗音・促音・撥音の表記を理解し、文や文章の中で使うこと」に焦点を当てて進めていきます。

1年生の児童は日常生活の中ですでに多くの片仮名に触れてきてはいるものの、学習として正式に扱うのはこの単元が初めてとなるため、無理なく興味をもてるように構成したいところです。平仮名で書かれた言葉と片仮名で書かれた言葉を比べたり、身の回りにある片仮名を探したりする活動を通して、片仮名に自然と親しみ、使われる場面の特徴に気付き、使い方を実感として理解できるようにしていきましょう。

また、音の特徴を正しく理解することは、平仮名や片仮名の読み書きを学ぶ上で大切です。中でも「長音」(のばす音「-」)、「拗音」(ねじれる音「ゃ・ゅ・ょ・ヤ・ユ・ヨ」)、「促音」(つまる音「っ・ツ」)「撥音」(はねる音「ん・ン」)は、つまずきやすいポイントでもあるため、それぞれの特徴を押さえながら、意味を理解しやすいように丁寧に扱うことが大切です。

この単元は2単位時間で構成されており、片仮名に親しみながら基本的な知識や表記の技能を身に付けることを主なねらいとしています。片仮名を使って文を書く力については、今後の日常的な学習の中での活動を通して、丁寧に触れていく予定とします。

音の特徴と表記について 長音・拗音・促音・撥音

●「長音(ちょうおん)」とは?

音をのばして発音するのが「長音」です。

例えば、「おかあさん」「おとうさん」「すごーい!」「ケーキ」「コーヒー」などがあり、平仮名では「あ」や「い」「う」などの母音を重ねることが多く、片仮名では「ー(長音符)」を使って表記します。

●「拗音(ようおん)」とは?

小さな「ゃ・ゅ・ょ」が使われているのが拗音です。

「しゅくだい」「ちょきん」「キャベツ」などのように、「きや」ではなく「きゃ」、「しゆ」ではなく「しゅ」といった、くっついてひとつの音になる特徴があります。文字の大きさや形に注目しながら音と結びつけていくことが大切になります。

●「促音(そくおん)」とは?

小さい「っ」が使われる音が促音です。

「がっこう」「きって」「サッカー」などがあり、発音では一拍分、声が止まるような特徴があります。例えば、「がっこう」は「がこう」とは異なり、「っ」の部分で一瞬「ため」が入るようなリズムになります。

●「撥音(はつおん)」とは?

「ん」が使われる音が撥音です。

「ほん」「でんしゃ」「かんじ」「ダンス」などがその例で、「ん」自体が一音(いちおん)としてカウントされる点が特徴です。口を閉じて発音されるこの音は、他の音とのつながりやリズムにも影響を与えるため、聞き取りと書き取りにも注意が必要です。

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元では、「かたかなをみつけてぶんをつくろう」という言語活動を通して、児童の資質・能力の育成を図ります。

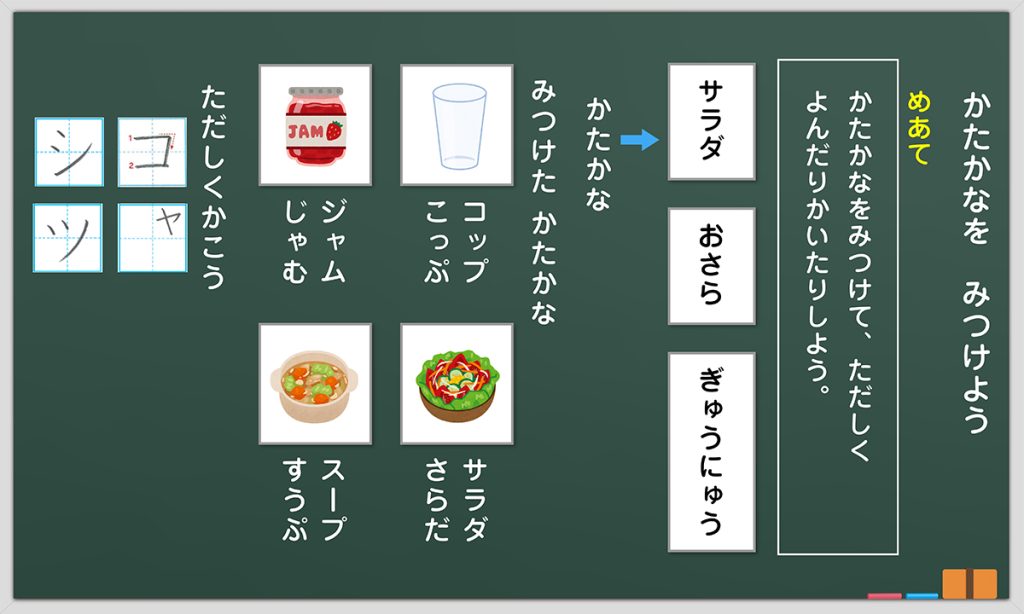

はじめに、教科書110ページに掲載されている「片仮名に親しむための唱え歌」を一緒に読んでみましょう。「コップに ぎゅうにゅう おさらに サラダ…」と、書かれた文字を声に出して読みながら、片仮名に対する興味・関心を高めます。その際、片仮名で表記される語があることに自然と気付けるようにします。

次に、児童が身の回りにある片仮名の語を自分で見つけ、端末などを活用して記録し、友達と共有する活動を行います。そして、見つけた片仮名の語を使って、簡単な文を作る活動へと発展させていきます。

これらの言語活動を通して、片仮名の表記や使われる場面について理解を深めながら、片仮名の語を文の中で使う経験を重ね、言葉への理解を深めていくことをねらいとしています。

4. 指導のアイデア

〈主体的な学び〉 身の回りにある片仮名を見つける

これまでに学習した「ぎゅうにゅう」や「おさら」などの平仮名の言葉と、「コップ」や「サラダ」などの片仮名の言葉を比べることで、児童が片仮名に興味をもてるようにします。

また、教科書110ページに掲載されている「片仮名に親しむための唱え歌」を繰り返し音読することで、片仮名で表す言葉があることに気付けるように働きかけます。

さらに、「身の回りにある片仮名を見つけよう」という活動を取り入れることで、児童の「コップ、サラダ以外にも、もっとたくさんの片仮名ことばを見つけたい!」という意欲を引き出すことができます。このとき、「片仮名をたくさん知ってるよ」「私も片仮名を見たことある!」といった自信にあふれた声を引き出すことを、主体的な学びの起点として大切にしたいものです。

例えば、学校の中や通学路、家庭などで見つけた片仮名をICT端末で写真に撮ったり、メモをしたりして記録します。見つけた片仮名の言葉は、教室で発表したり、みんなで集めて一覧にしたりして共有します。

共有の場面では、「どんなところで見つけたのか」「どんな物に書いてあったのか」などを話し合いながら、片仮名がいろいろな場所に使われていることを実感できるようにします。例えば、給食の献立表、教室のポスター、お菓子の袋、家にある電化製品、洋服のタグなど、児童の目線で見つけやすい身近な例を取り上げるとよいでしょう。

こうした活動を通して、児童は片仮名の言葉に自然と親しみをもち、学習に対する関心を高めていきます。また、自分が見つけた言葉を友達と比べたり紹介したりする中で、「もっと探してみたい」「自分も見つけたことを伝えたい」という気持ちが高まり、主体的な学びにつながります。

このように、片仮名に出合う場面を広げながら学習を進めることで、児童は片仮名の読み書きに自信をもてるようになり、今後の学びにもつながっていきます。

〈対話的な学び〉と〈深い学び〉 みんなで見つけた片仮名の言葉を共有し、文をつくる

1年生にとっては、平仮名と片仮名の違いや使われ方をすぐに理解することは難しい場合もあります。そこで、まずは身の回りにある片仮名に親しみながら、その特徴や使われている場面に自然と気付いていけるようにします。

身の回りで見つけた片仮名の言葉は、一人でとどめておくのではなく、友達と紹介し合いながら「みんなの見つけたこと」として教室全体で共有していきます。一人では気付けなかった言葉に、友達の発見を通して気付くことができるようになり、「そんな言葉もあったんだ!」と、思い出し、新しく知ることができるようになります。

共有の方法として、例えば、見つけた言葉を黒板に書き出していく、ICT端末で写真に撮って紹介する、言葉を集めて教室内に掲示するなどが考えられます。共有の形を工夫することで、児童の「伝えたい」「知ってほしい」という気持ちを高めたいですね。

共有した言葉を活用して、児童が自分の好きな言葉を選び、それを使って簡単な文をつくる活動へと発展させていきます。文は「〇〇をたべたよ」「〇〇にいったよ」など、既習の表現や自分の経験と結び付けて書けるようにすることで、無理なく文づくりに取り組むことができます。

文ができたら、それをペアやグループで読み合い、互いの言葉の使い方や表現を楽しむ中で、「そんな言い方もあるんだ」「ぼくも書いてみたいな」というような刺激を受けることが期待できます。このように、他者の発想や表現に触れることが、自分の言葉の世界を広げる学びにつながっていきます。

また、「長音」「拗音」「促音」「撥音」などの表記に触れる際は、つづりを確認しながら、「どのように書くとよいか」「どこに小さい字が入るか」などを自然と意識できるようにします。教師が適宜助言したり、一覧表を用意したりすることで、表記への理解も無理なく促進されます。

さらに、片仮名の理解を深め、学習内容を日常に生かしていくために、書写の学習や生活の言葉と結び付けて考える機会も取り入れたいところです。例えば、「ソ」と「ン」、「シ」と「ツ」など、形の似ている文字の書き分けに注目させることで、正しく書く意識や興味を高めることも考えられます。

このように、みんなで見つけた片仮名を自分の思いや経験に結び付けて使うという意味で自分の言葉として活用し、「文をつくる」「伝える」経験を通して、児童の言葉への関心と表現力を高めていきます。

また、自分の見つけた言葉が誰かの文の中に使われたり、紹介されたりすることで、「友達と学び合う楽しさ」を実感することができ、学習への意欲の向上にもつながります。

5. 単元の展開(2時間扱い)

単元名: かたかなをみつけよう

【主な学習活動】

第1時

① 平仮名と片仮名を見比べる。

② 教科書110ページの「片仮名に親しむための唱え歌」を音読し、その中にある片仮名の言葉を見つける。

③ 片仮名を書く。

第2時

① 身の回りから、片仮名で書かれた言葉や片仮名で書くのがふさわしい言葉を探す。

② 見つけた言葉から、どのような言葉が片仮名で書かれているのかを整理する。

③ 見つけた片仮名を使って、簡単な文を書く。

④ 書いた文を友達と読み合う。

6. 全時間の板書例・ワークシート例・端末活用例

イラスト/横井智美

↓令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデアを、続々公開中です!