「てびき」をキイワードに再発見する 伝説の教師 大村はまの国語授業づくり #1 「楽しくない子どもが、何を考えるというのでしょう」

教育史の中で突出した実践を展開し、没後20年を経た今も伝説として語り継がれる国語教師、大村はま。現役時代の教え子であり、その逝去の二日前まで身近に寄り添った苅谷夏子さんが、今、改めて大村はまの授業の「すごさ」を語る新連載です。最晩年の大村はまが繰り返し語った「後輩の先生方にしっかり手渡したい三つのこと」の筆頭、「てびき」を軸に、大村はまの国語授業を再発見していきます。

執筆/苅谷夏子(大村はま記念国語教育の会理事長・事務局長)

目次

はじめに

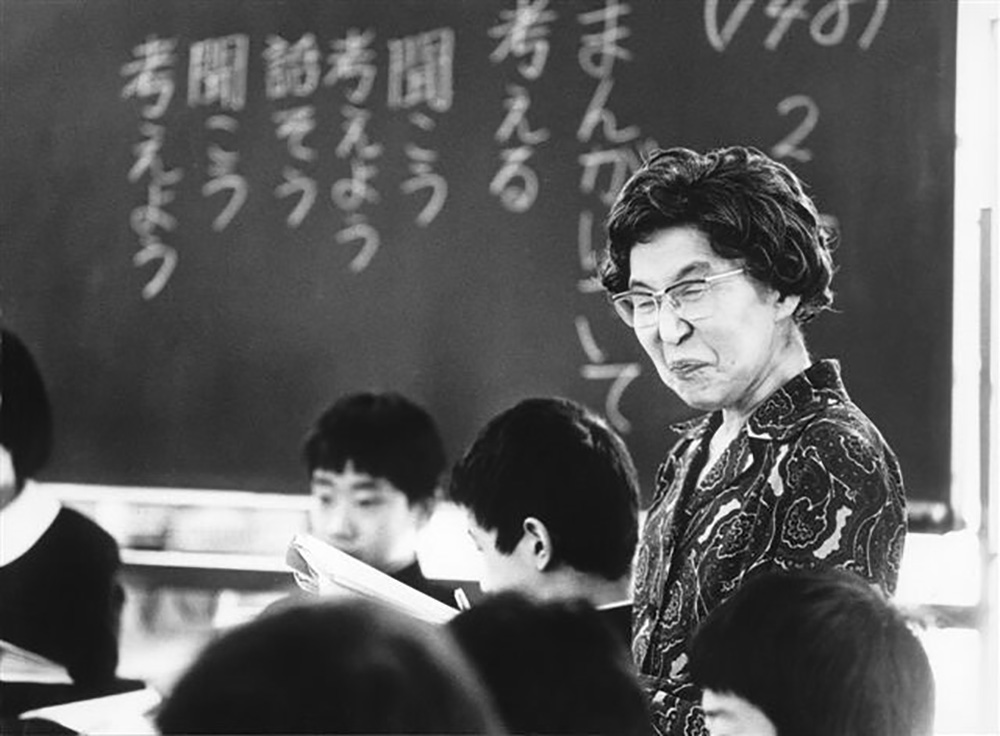

のっけから「伝説の教師」といっても、今や大村はまの名も知らないという方が多いかもしれない。何しろ大村はまは今から119年前の1906(明治39)年生まれだ。昭和を代表する国語教師として中等教育の場で52年間教え続け、98歳で亡くなる直前まで国語教育の実践研究を手放さなかった。著書は『教えるということ』『大村はま国語教室』(全16巻、筑摩書房)など数多い。遺稿となった詩『優劣のかなたに』も代表作の一つとなったが、この春で没後20年が経った。

大村が教えた生徒の数は約5000人と言われる。その多くが「はま先生」を忘れがたい人として胸の中に大切にしつづけているが、あの不思議な魅力と迫力をもった、まるで「出島」のように突出した教室のことを、短い言葉で表せる者は少ない。それでも、大村は半世紀の間、確かに子どもたちの言葉を、鍛え、豊かにし、一生頼りにすべき持ちものにまで育て上げ、教室から送り出していった。

その伝説の国語教師大村はまの授業はどんなだったか。当時から今に至るまで、「とにかくすごい教師、すごい授業」と多くの教育関係者が言ってきたが、一体どこがどうすごかったのか。そのすごさは2025年の今でも通用するのか(筆者は通用すると信じているので、こうしてなんとか言葉にしようとしているわけだが)。この連載では、大村はまのすべての授業に寄り添うように作られた「てびき」に注目しながら、2025年の今、あの教室の「すごさ」を再発見していきたい。

大村はまとの出会い

初回なので筆者の自己紹介をしておきたい。エネルギーに満ちた円熟期のただ中、63歳の大村はまの教室に、私は13歳の夏、転校生として加わった。蒸し暑い夏休み明けの大田区立石川台中学校の図書室(大村は図書室を国語教室として使っていた)で、まだ名前もよく知らない同級生から「大村先生ってすごい先生なんだよ」と聞いても別に嬉しいとも思わず、何の期待もしていなかった。そのころ私は国語が嫌いだった。国語の授業でなにを学んでいるのか、黒板に書かれたことのなにが本当に大事で、なにが確かな真実なのか、その曖昧さにいらだっていた。自分で本を読むのはあんなに楽しいのに、どうして授業になるとあの楽しさが消えていくのか。面倒だし、わずらわしい。漢字くらいは自分で覚えるから、国語なんて放っておいてほしい、という心境だった。そういう不機嫌な心境で13歳の私は大村はまと出会った。そう考えれば、私は証言者としてなかなかいい位置にいると思う。最初から素直で無批判ないい子だったわけではない。覚めた目を持っていた。

夏休み明けの初日、最初の10分ほどが宿題の提出などで過ぎた後、大村はこう切り出した。

「この夏休み、私は読書学会の仲間とヨーロッパの旅をしてきました。ヨーロッパに行くのは初めてのことでしたし、きっとたくさんの新しい光景に出会うことでしょう、と思っていました。それで、旅に出る前から、2学期の最初の日には皆さんにこの旅のお話をしよう、とそう決めて、お話の材料を集めるような気持ちでずうっと旅をしてきました。さあどうぞそのお話を聞いてください。楽な姿勢でいいんですよ。鉛筆など持たなくていい。それはこんな旅でした…。」

嫌いな国語の授業が、今日は話を聞くだけでいいというならラッキーだ、と私はちょっと喜んだ。

聞き始めて数分というところで、何かをきっかけにふと我に返って、私は驚いた。不機嫌なはずの自分が、気づけば、大村のことばに聞き浸っていた。旅の道中を語ることばは、耳に柔らかに入ってきて、頭の中に次々しっかり着地した。鮮やかな色彩に満ち、遠い国の街のざわめきまで伝わってきた。話は単調に日付順に並んでいるわけでなく、知的な構成をとりシャープだった。聞き浸るということ、もっともっとと聞きたくなる楽しさ、そうしたことを、この小柄な女性教師が、目の前で、同じ時間と空間の中で現に実感させてくれた。私はほんとうに驚いた。

ことばというものが、こんなすごいものなのだとは知らなかった。国語なんて放っておいてほしい、と思っていたけれども、この先生がいま見せてくれた(聞かせてくれた)のがことばの力なのだとしたら、私はそれを知りたい……。

こうして、不機嫌で生意気な、国語嫌いの生徒を、大村は初対面の日の旅の話一つで惹きつけ、私はあの国語教室の生徒の一人に加わった。このこと自体が大村の「すごさ」の一つの端的な現れだろう。

その日以来、次から次へと展開される単元学習と呼ばれるプロジェクトは面白く、やりがいがあった。そして時折、自分のことばが育つのを確かに実感した。あの小さな図書室で、私のことばは刷新されて今日に至る。

卒業後しばらくはあまり接点がなかったが、大村が80歳を超えた頃、視力や足腰が弱くなって研究や講演旅行などに支障が出始めて、私は手伝いを頼まれるようになった。それはまるで二度目の大村教室を経験するような日々で、無数の会話が師弟の間で濃密に重ねられ、大村の亡くなる二日前まで続いた。そしてあれから20年経った今も、私はあの大村国語教室のすごさを何とか伝えたいと、こうして仕事をしている。

教室の楽しさ

1980年長野県での講演で大村はこんな話をしている。

「国語教室が楽しくなければいけないのは、楽しくない心は何も本気で考えられなくなりますし、何も覚えられなくなってしまうからではないでしょうか。おとなでも、何かたいへんいやなことがあって、気持ちがふさいでいるとき、いいアイデアなど浮かばないと思います。

1980年長野県国語教育学会での講演『大村はま講演集 上』(風濤社 2004年)

子どもは今はまだ未熟ですから、なおさらそうだと思うのです。ですから、楽しくないということは、つまり、教育ができないということです。楽しくない子どもが、何を考えるというのでしょう。字一つ覚えそうもありません。ですから、どうしても、それは国語教室でなくても、楽しくなければならないのです。私はそのことを、素朴なことですが本気で考えたいと思います。楽しくない教室は、教室にならないということを考えなければならないと思うのです。

さて、その楽しいということは、それではどういうことか。面白いとか、興味深いとか、そういう言い方もできると思いますけれど、それは必ずしも笑っているということではないと思いますし、「ハイ、ハイ」と手を挙げていることでもないと思うのです。楽しいということは、そういうものではないと思います。何を楽しいと思い、何を面白いと思い、何に興味を持つかということは、指導しなければならないことで、ただ子どもの興味のあとについていくことではないと思います。

「楽しくない子どもが、何を考えるというのでしょう。字一つ覚えそうもありません」という冷静な指摘は、じっくり受け止めたい。「楽しい」ということばの意味にはかなりの幅があるけれども、教育に携わっている人ならば、子どもが学ぶことにぴたりと向き合って、思わず本気の顔をしている姿というのをご存じだろう。そういうとき、笑ってもいないし、はしゃいだ声もださない、ぎゅっと口を結んで難し気な顔をしているかもしれない。目の前の新しい何かにひたと集中している様子。だれに強いられたわけでも、命じられたわけでもなく、自分で向き合っている姿。そういう種類の「楽しさ」があるということに気づく体験。教室ならではの、力いっぱい考える楽しさ、――それを味わわせること自体が教師の仕事だと大村は考えていた。そうでないと、「字一つ覚えそうもない」からだ。

そういう知的な教室の「楽しさ」は、子どもの普段の暮らしの中でそう簡単に味わえるものではない。大村は先述の講演で「(何を楽しいと思うかは)指導しなければならない」という言い方をしていて、この言葉遣いに1980年という時代との感覚の違いは感じられる。今なら「指導」とはいわず、もっと子ども主体の表現が選ばれることだろう。しかし、言いたいことは同じだろう。何を楽しいと思い、何に興味を持つか、それは大人が子どもに手渡し、味わわせ、教えるべきことだ、子どもだけでは見えない世界を先輩として見せることだ、それが教師の仕事だ、と大村は考えていた。

「楽しさ」の定義を捉え違えると、愉快なジョークや軽口で笑いを誘ったり、大げさな口調でハイテンションに盛り上げたりして、いかにも楽しい教室は生まれたとしても、それは求めたい「教室の楽しさ」とは、大事なところでずれていることが多いのではないか。逆効果になる場合さえある。集中は途切れ、せっかくつかめそうだった大事な何かはもう消えてしまい、もどれなかったりする。

この連載では、大村はまの国語教室の実際をさまざまな例を挙げながら見ていくが、すべての根底にある、この「教室の楽しさ」を本気になって大事にする姿勢を、最初にしっかりとお伝えしたい。大村はまは戦後の中学校の現場で単元学習の実践に確かな手ごたえを感じると、それから退職するまで、ひたすらに単元学習を貫いた。同じ単元を二度と繰り返さなかった。その理由を単純化して言うなら、「教室の楽しさ」を生み出すにはそれがもっとも確かな方法だったからだった。

「楽しくない子どもは、字一つ覚えそうもない」ということを、大村ははっきり認識し、覚悟し、自分の仕事の条件として課していたわけだ。

夏休みのスピーチ

長いと思っていた夏休みもそろそろ終わりが見えてくる。2学期が始まると「夏休みのできごとを友だちに話そう」というようなスピーチの取り組みもあちこちの教室で行われるのではないだろうか。なにしろ多くの子が40日ぶりに会うのだから、お互いに披露したい話もあるに違いない。

大村国語教室では「話しことば」を育てることは大事にされ、スピーチという形式も含め、さまざまな機会が作られていた。そういう時、「教室の楽しさ」を根底にしたらどういう発想が生まれたのか。

何よりもまず、心から話したい題材を一人一人が確かに持つこと。これは決定的な条件になる。「なんでもいい」などと子どもに丸投げせず、題材の掘り起こしに時間も手間もかけ、工夫もし、助けもする。そうやって見出した自分の大事な題材を、何とかいきいきとした形にしたいと本気になってことばを紡ぐことを、大村は本気で求めた。どうでもいい、つまらない話でお茶を濁すようなことは、教室の誰のためにもならない。

クラスメイトから面白い話が聞けそうだという期待が、徐々に教室に広がる。自分の番がくると緊張の中、伝われ!と思いながら懸命にことばを発していく。それを仲間が驚きながら、喜びながら、感心しながら聞く。話し終えると仲間から自然な拍手が生まれ、思わず感想が漏れ、質問も出てくる。そして先生が一人一人の話を誰よりも真剣に、注意深く、確かに聞きとめている。そういうスピーチの会が実現したら、それは「教室の楽しさ」の一つの姿になる。生きたことばが教室の中で実を結ぶ。話しことばも、聞く力も、そういう場で磨かれないはずがない。

一方で、「夏休みのスピーチ」をとにかく形の上で実行すればいいと考えると、極端な場合どうなるか。明後日には全員が夏休みの話をする、何を話すか、それまでに考えておくように、と告げる。当日、生徒は朝からスピーチのことで気が重い。席順に前に出て、いやだなあと思いながら、あるいは過度の緊張にこわばりながら、ぼそぼそと話し始める。なんとかこの課題を無難に済ませたいという一心で、熱量も低く、聞いていても面白くない。せっかく少しやる気を出してとっておきの話をしようと思った子どもも、そういう空気の中では本当には力を発揮できない。自分だけがムキになっても恥ずかしいと思ったりする。そうやって沈滞してくると、ますます本気で話す雰囲気は薄れてきて、おざなりな拍手だけが間をつなぐ……。

「教室の楽しさ」を絶対条件と考えるか、考えないか――それでこれほどの違いが生じることになる。

話し出しのてびき

それでは、大村は「心から話したい材料を一人一人が持つ」ことをどう助けたか。そこで活躍したのが「てびき」なのだ。こういう取り組みの場合、「話し出しのてびき」という形を取ることが多かった。スピーチの冒頭の一節を列挙するのだ。たとえばこんなふうに。

「夏休みのできごとを友だちに話そう」話し出しのてびき (苅谷夏子作)

1. セミの羽化を、ずっと前から見たい見たいと思っていたんですが、今年…

2. この夏、一番おいしかったのは、なんといっても…

3. ぼくは久しぶりに迷子になりました。本当に大ピンチでした。

4.(大きく口を開けて)ほら、見えますか。歯が抜けました。そのタイミングがとんでもなかったんです。

5. 28、この数字は何だと思いますか? だれも想像ができないと思いますが。

6. 今年の夏休みの最高の瞬間は、

7. 今年の夏休みの最悪の瞬間は、

8. 夏休みはほんとうにつまらなかった。そのつまらなかった様子を話します。

9. ぜったいずっと忘れないという景色をわたしは見ました。

10. どおおーん!これはこの夏に聞いた一番大きな音です。生まれてはじめて、花火大会に行ったんです。

11. 弟との小さな冒険の話をします。

12. この夏、克服っていうことばを知りました。それまでできなかったり、苦手だったりしたことが大丈夫になることです。私は……を克服したんです。

13. ぼくは一つ特技ができました。

14.(用意してき写真を見せながら)これは何だと思いますか?

15. あの時のうれしい気持ちは、今でも思い出すだけで一瞬で笑顔になります。

16. とうとう、とうとう、わたしは……

17. あのとき、ああしていたら、どうなったのかなあ、と思います。

18. この夏、大きな夢ができました。いつか絶対かなえたい夢です。

19. おかあさんが、今までで最高に怒った、という話をします。

20. 40日の休みの間、一日も休まず毎日したことがあります。それは、

てびきの役割

この「話し出しのてびき」は誘いであり、ヒントである。試験問題ではないから、全部に答えていくというようなものではない。順番にも意味はない。ランダムに並ぶことでかえって思考が刺激されるのではないだろうか。教室に並んで座っている子どもたちの脳裏に夏休みの記憶を鮮明に呼び出すという大きな役目も負っているのだ。たとえばこんなふうにして語り出してみたら、と魅力的なスタートを具体的に示してもいる。平凡で退屈な話し出しをさせないだけで、表現の幅はぐんと違ってくる(大村は、平凡極まりない工夫のない話し出し、書き出しを✕印で封じることさえした)。

大村教室では、こういう「てびき」は、生徒が慣れてくれば配布するだけでそれぞれが黙って読み、自分にふさわしい形で生かすことができるようになっていた。しかし、最初のうちは説明が必要だ。大村は話し出しのてびきの一つ一つを、生き生きと話しことばとして子どもに披露していく。聞きながら子どもたちが理解し、受け止め、記憶をさぐって自分の体験と引き比べたりするための間を取り、場合によっては少し補足をしたりする。そうしながら、一人一人の子どもがなんらかの魅力的な「種」を自分のものとして得ることを見守るのだ。自分だけの大事な話、聞いてもらいたくなる話、きっとみんなが目を丸くして聞いてくれるだろう話、そういう種を一人一人が胸にしっかりと持つために、このてびきはある。

これらの「てびき」(ヒント)を使わない自由があることも明示される。どう変化させてもいいし、連想を広げていくのも自由だ。そうやって、自分事としてことばと向き合う子どもを教室の中で実現しようとしている。文科省の文書に繰り返し出てくる「主体的」という姿は、このくらいの熱量と配慮のもとで実現するものなのだ。

ここで気を付けたい問題がある。大村はかならず目の前の生徒の目の前の課題のために一回性のてびきを用意した。使いまわしのできる万能のてびきがあったわけではない。だからこそ、子どもたちを惹きつけた。先ほどの「夏休みのスピーチ」のてびきは、大村の仕事をよく知る私(苅谷)が書いたものではあるが、似て非なるものだ。私はこれを会ったこともない、平均的な10歳くらいの子どもを想定し、想像力を働かせて書いたに過ぎない。それは大きな違いだ。大村は「てびきを書くのは簡単」と言っていた。あの子、この子と教室の一人一人を具体的に思い浮かべることで、「てびき」は自ずと形となって表れたという。そうやって生まれるてびきの力は、私が漠然とした想定で書いたものとは大きく違って当然だ。大村はほんとうに深く生徒たちを知っていた。

先生が子どものために作ったそういう特製の「てびき」が教室の当たり前になったとき、なにかが確実に変わるのではないだろうか。大村はまは最晩年に自分の仕事を振り返って、「なんとかして後輩の先生方にしっかり手渡したい三つのこと」を繰り返し言っていた。その筆頭が「てびき」なのだ。というわけで、しばらくの間、連載という形で「てびき」をキイワードとして大村はまの授業づくりを見直していきたい。今という時代に「教室の楽しさ」が再認識されますように!

<大村はま略歴>

おおむら・はま。1906(明治39)年横浜市生まれ。東京女子大学卒業後、長野県諏訪市の諏訪高等女学校に赴任。その後、東京府立第八高等女学校へと転任。すぐれた生徒たちを育てるが、戦中、慰問袋や千人針を指導、学校が工場になる事態まで経験する。

敗戦後、新制中学校への転任を決め、後に国語単元学習と呼ばれるようになった実践を展開。古新聞の記事を切り抜いて、その一枚一枚に生徒への課題や誘いのことばを書き込み、100枚ほども用意し、駆け回る生徒を羽交い締めにして捕まえては、一枚ずつ渡していったと言う。1979(昭和54)年に教職を去るまで、単元計画をたて、ふさわしい教材を用意し、こどもの目をはっと開かせる「てびき」を用意して、ひたすらに教えつづけた。退職後も、90歳を超えるまで、新しい単元を創りつづけ、教える人は、常に学ぶ人でなければならない、ということを自ら貫いた。著書多数。

2005年、98歳10ヶ月で他界。その前日まで推敲を進めていた詩に、「優劣のかなたに」がある。

<筆者略歴>

かりや・なつこ。1956年東京生まれ。大田区立石川台中学校で、単元学習で知られる国語教師・大村はまに学ぶ。大村の晩年には傍らでその仕事を手伝い、その没後も、大村はま記念国語教育の会理事長・事務局長として、大村はまの仕事に学び、継承しようとする活動に携わっている。東京大学国文科卒。生きものと人の暮らしを描くノンフィクション作家でもある。

主な著書に『評伝大村はま』(小学館)『大村はま 優劣のかなたに』『ことばの教育を問い直す』(鳥飼玖美子、苅谷剛彦との共著)『フクロウが来た』(筑摩書房)『タカシ 大丈夫な猫』(岩波書房)等。

ロングセラー決定版!

灯し続けることば

著/大村はま

「国語教育の神様」とまで言われた国語教師・大村はまの著作・執筆から選びだした珠玉のことば52本と、その周辺。自らを律しつつ、人を育てることに人生を賭けてきた大村はまの神髄がここに凝縮されています。子どもにかかわるすべての大人、仕事に携わるすべての職業人に、折に触れてページを開いて読んでほしい一冊です。(新書版/164頁)

大村はま先生の貴重な講演動画!「忘れ得ぬことば」大村はま先生 白寿記念講演会 5つのことばがつむぎ出す、国語教育の源泉【FAJE教育ビデオライブラリー】〈動画約60分〉がこちらでご覧いただけます。