どの子も活躍できる「ジグソー学習法」の指導法【学ぶ意欲と力を育てる 学習指導の極意②】

子供たちの学ぶ意欲と力を育てるためには、教師はどのような指導をしていけばよいのでしょうか。学級経営を長年、研究・実践してきた稲垣孝章先生が、全15回のテーマ別に学級経営の本流を踏まえて、学習指導の基礎基本を解説します。第2回は、ジグソー学習法について解説します。

執筆/埼玉県東松山市教育委員会教育長職務代理者

城西国際大学兼任講師

日本女子大学非常勤講師・稲垣孝章

「ジグソー学習法」は、子供の学力を向上させる効果的な学習方法です。この学習方法は、アロンソンら(Aronson et al.,1975)が考案したもので、子供たちの心の扉を開き、互いの友情を深めることもできる手法です。絵の中に絶対に必要な一片をもっているジグソーパズルを連想させるものであり、一人一人の子供が活躍できるという学習方法です。ジグソー学習法を効果的に活用するにあたって、次の3つのキーワード「学習方法の確認」「課題設定とグループ編成」「実践上の配慮点」でチェックしてみましょう。

目次

CHECK① 学習方法の確認

ジグソー学習法を用いて、蘭氏(1981)は、小学4~6年生を用い、国語と社会の授業で1週間、6~7時間、6~12週間実施しました。その結果、学業成績の低い子供においても好ましい結果が6週間で見られるとし、メンバーを交換するとさらによい影響を与えると報告しています。まずは、基本的なこの学習法の手順を確認しましょう。

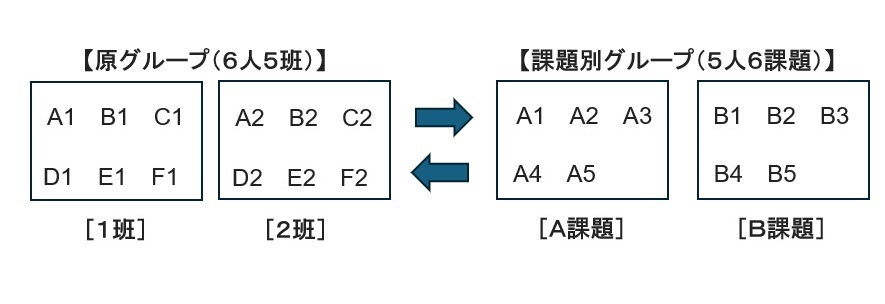

原グループと課題別グループを編成します

A:学級を5~6人の小グループ(原グループ)に分ける

B:各グループから1人ずつ集まり、分割した教材を担当する(課題別グループ)

課題別グループで、担当した課題に対して意見交換を行い、話し合って学習します。

C:その後、課題別グループから、もとの原グループに戻って、課題別グループで学習したことを、仲間同士で情報交換をして学習を深める

まずは、基本的な学習方法を理解し、学習内容や学級の実態に即して活用していきましょう。

CHECK② 課題設定とグループ編成

ジグソー学習法では、課題の設定とともに、課題別グループの編成が大切です。課題設定については、その単元等の大テーマに迫るための小テーマを分割して設定することが考えられます。例えば、聖徳太子を大テーマとすれば、その具体的な施策(「十七条憲法」「法隆寺」「冠位十二階」等)を小テーマとして課題別グループで学ぶ方法も考えられます。教科等の特質に応じて適切に課題を設定して活用しましょう。

課題別グループ学習へのサポートをします

ジグソー学習法では、課題別グループでの学習が充実するようにサポートすることが不可欠です。原グループから1人ずつ出てきたメンバーで編成される課題別グループは、その構成員によってグループに学習の格差が出てしまうことが予想されます。

そこで、課題別グループでの学習を効果的に展開するための適切な資料の事前準備と、グループでの学び方について指導することが求められます。例えば、グループでの役割として司会者、記録者、発表者等の役割分担をします。そして、個々の意見の発表、質問、付け足し等の学習の手順を明確にします。どのグループも課題に正対し、グループ学習での話合いによって学びを深めることができるようにサポートをしていきましょう。