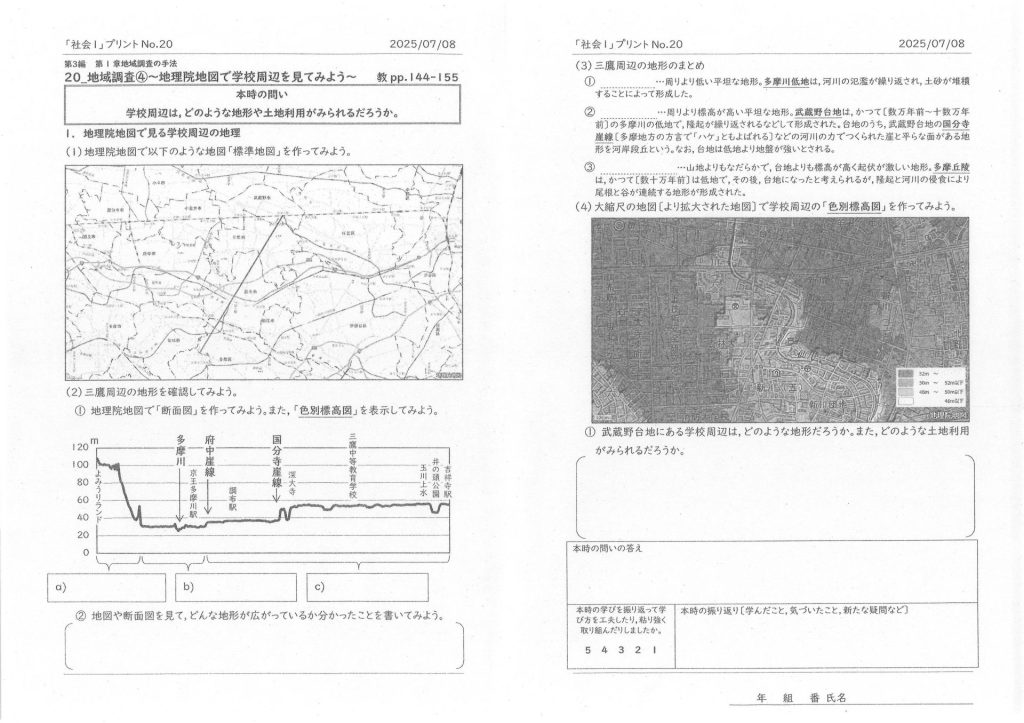

【中1・社会「身近な地域調査レポート」】地域の情報を読み取って深く考える──地図活用の授業実践〈デジタル×深い学び〉

東京都立三鷹中等教育学校では、生徒一人ひとりが学習の目的を理解して、自ら学習目標と計画を立て学んでいくことができる「主体的な学び」に取り組んでいます。今回は、その実践例として、中学1年生・社会科「身近な地域調査レポート」の授業(伊藤智樹教諭)を紹介。この授業では、生徒が夏休みの課題として取り組む「身近な地域調査レポート」の作成に向けて、デジタルツールを活用しながら学習を進めていきます。

この記事は、連続企画『「デジタル×深い学び」の授業デザインReport』の9回目です。記事一覧はこちら

東京都立三鷹中等教育学校

基本理念は「思いやり・人間愛をもった社会的なリーダーの育成」。探究学習とともに「文化科学」「自然科学」「文化一般」という教科横断的な学校設定教科・科目を設けています。

目次

[授業のはじめ]

「主体的な学び」を進めるうえでの準備

この授業は、デジタルを活用した「主体的な学び」の授業実践の第1時(1回目)。そのため授業冒頭では、生徒一人ひとりがスムーズに学習に取り組めるよう、「身近な地域調査レポート」の進め方や提出までの流れについて丁寧に説明が行われました。

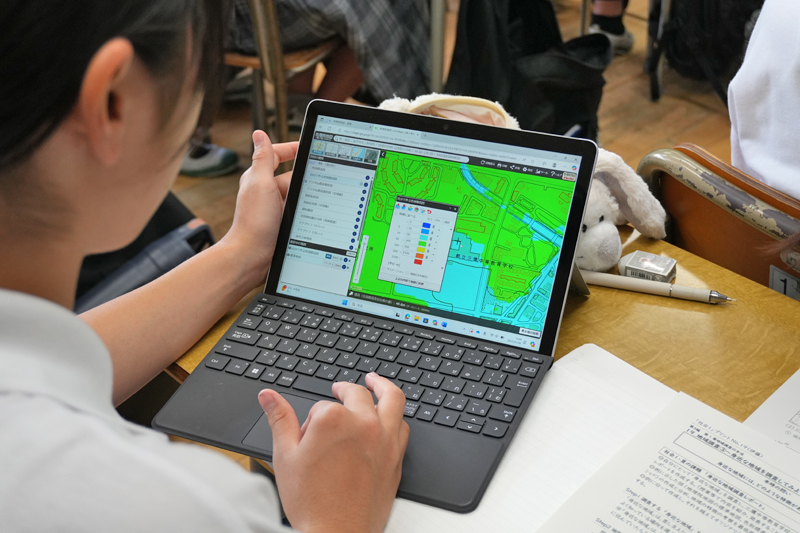

まず、全員でPCを開き、ファイルの確認や課題の提出方法など基本操作を確認します。

まずはPCを出して、課題のあるファイルの場所を見てみよう!

その後、学校周辺の地図を見ながら、地形や土地利用のようすを確かめます。そして気づいたことをプリントに記入し、地域の特徴を整理していきます。こうした活動を通して、地域の特徴を整理する力を養い、夏休みのレポート作成に向けた準備を進めます。

「身近な地域調査レポート」では、自宅の周辺や買い物に行く地域、親戚の家など、自分がよく知っている地域を選びましょう。

●指導のポイント

PCの扱いに慣れている生徒もいれば、触るのが初めての生徒もいたので、どこまで操作ができるのか話を聞きながら授業を進めました。全員が指示した画面を表示できていたことや、PCを見せて教え合っていたところは良かったと思います。

[授業のなか①]図から読み取る

地図から地形の特徴を捉える

「身近な地域調査レポート」は、以下の手順で進めていきます。本時でもその流れに沿って活動を進めます。

①自分にとっての「身近な地域」を選ぶ。

②①で選んだ地域の地図や統計(地形、産業、人口など)の資料をWebサイトなどから集める。

③集めた資料をもとに、地理院地図の「標準地図」「色別標高図」「旧版地形図」「人口ピラミッド」の図表を表示し、地域の特徴を読み取り、分析する。

④地図や統計の資料、作成した図表などから、その「地域」を考察する。

まず、生徒はPCから国土地理院の「地理院地図」のページを開きます。地図の色別標高図を表示すると、標高が色で分かれて表示されるため、土地の高低や地形の特徴がひと目でわかります。生徒たちは学校周辺の地形を確認し、どのような特徴があるのかを考えます。

その後、配付されたプリントに書かれている学校周辺の土地の断面図を見て、地形の名前を地図帳で確認しながら記入していきます。

「主体的な学び」の授業以外でも、Google ストリートビューやGoogle Earthなどインターネット上の地理情報システムを使った授業を取り入れており、生徒たちは基本的な操作方法を身につけています。

学校があるところは武蔵野台地で、そこより低くなっているところは多摩川低地だね!

じゃあ、尾根と谷があってボコボコしているところは何といいますか?

その地形は多摩丘陵だよ!

●指導のポイント

計画的に自分で課題を進められるよう、時間に余裕を持たせました。しかし、生徒によってはスムーズに取り組めている子と遅れている子がみられたので、そこは最後に確認しなければいけないなと感じました。