令和の今だからこそ、改めて考えたいラジオ体操の教育的価値~学校づくりのよいきっかけに~

ラジオ体操は、世代を超えて誰もが知る普遍的な運動習慣です。しかし学校現場では、「やらされ感」が先行し、本来の価値が十分に生かされていません。児童の「やってみたい!」を引き出す創意工夫があれば、非常に教育的効果が高いですし、地域とつながる機会も作れます。たとえば、居住地域の体操会に児童を招いたり、高齢者と合同体操を行ったりすることで、運動の楽しさに加え、世代を超えた温かな交流が生まれます。学校が居住地域の健康拠点となり、ラジオ体操が共通言語となって朝から笑顔と活力を生み出す──それこそが、住民誰もが参加できる「開かれた学校」の理想ではないでしょうか。こうした取組を推進してみませんか?

目次

1 ラジオ体操の歴史と現代的意義 ~今学校に導入すべき理由とは~

1928年、逓信省簡易保険局は米国体操をモデルに「国民保健体操」を制定しました。当時の最新メディアであるラジオを活用し、毎朝7時から全国放送されるこの画期的な試みは、瞬く間に全国へ浸透。家庭、学校、職場で一斉に始まる体操は、郵便局員の実演なども通じ、「誰でも・どこでも・無料で」参加できる健康習慣として定着しました。こうしてラジオ体操は、「公共性」と「簡便性」を兼ね備えた国民的プログラムの基盤を築いたのです。

しかし、現代の学校現場ではその熱気が薄れています。令和3年度の調査(日本総合研究所)では、学校でのラジオ体操実施率が63.2%に留まり、過去十数年で10ポイント以上低下。「児童にとって楽しい」は36.2%、「児童が自主的に取り組む」は38.8%に過ぎません。児童は退屈感を感じているようです。健康維持の意義を認める教員が9割近くいる一方で、「楽しさ」や「主体性」に関する評価が極めて低いというギャップが浮き彫りになっています。

単なる準備運動やスポーツ活動にとどまらない、ラジオ体操の真の価値は、児童の成長にとって重要な以下の3つの要素を自然と育む点にあります。この多面的な教育効果こそ、今、ラジオ体操が学校教育に求められる理由です。

⑴ 心の成長を育む「協調と共感の体操」

ラジオ体操は、多くの仲間と「集団で」取り組むことで、児童の社会性を大きく育みます。みんなで同じ動きに挑戦したり、互いに動きを見合ったりする中で、自然と協調性や一体感が生まれます。他者との動きを合わせようと意識したり、時には教え合ったりする経験は、集団の中での自分の役割を理解し、他者と調和して行動する力を養う上で非常に重要です。これは、単独で行う運動では得られない、心を育むラジオ体操の大きなメリットと言えるでしょう。

⑵ 習慣力を養う「継続と自律の体操」

「継続は力なり」と言いますが、児童の運動習慣を定着させるのは容易ではありません。しかし、ラジオ体操は短い時間で手軽に取り組める上、集団で行うことで「みんなといっしょならがんばれる」という心理が働き、運動を習慣化しやすくなります。毎日のルーティンに組み込むことで、特別な準備なしに身体を動かす機会を確保でき、「体を動かすことが当たり前」という感覚を自然と身につけさせます。これにより、児童は生涯にわたって運動を継続する土台を築き、自律的に行動する力を養えるのです。

⑶ 思考力を高める「学習と身体の体操」

ラジオ体操の各動作には、最適な「型」が存在します。この「型」を理解し、記憶し、そして実際に身体で表現する過程は、集中力、注意力、記憶力といった学習能力を向上させます。指示された動きを正確に再現しようと意識する中で、身体と脳が連動して働き、認知能力が高まります。さらに、全身運動であるラジオ体操は、基礎代謝の向上や体力の増進にもつながり、心身両面から児童の成長をサポートします。まさに、遊びながら学べる「動くドリル」であり、思考力と身体能力を同時に高める体操と言えるでしょう。

わたしたち指導者が、これらのラジオ体操ならではの要素を前面に押し出し、いかに面白く演出して夢中にさせていくかが、これからのラジオ体操指導の鍵となります。

2 “退屈” を “楽しい” に変える4つの視点

ラジオ体操を児童生徒にとって「ただのルーティン」から「わくわくする時間」へ変えるために、以下の4つの視点を取り入れてみましょう。それぞれが互いに補完し合い、児童の学びや運動習慣を自然に引き出します。

⑴ ストーリー化で「動き」をイメージに変える【わかる】

体操の動きを動物や自然にたとえることで、児童の頭の中に物語が生まれます。例えば、背伸び運動を「うさぎの耳がピン!」と表現すると、楽しく体を動かせます。こうしたストーリーは、動作のイメージを明確にし、フォームの安定や記憶の定着を助けます。「春はつくしジャンプ」など季節感のあるシナリオ更新で、毎回の体操が新鮮な楽しみに変わります。

⑵ スモールサクセスで達成感を育む【できる】

児童のやる気を引き出すには、「できた!」という小さな成功体験の積み重ねが効果的です。「背中がピンと伸びたね!」など、動きの直後のポジティブな声かけで、児童は自信を持ち、次にも意欲的に取り組みます。ワークシートのチェック欄やシールの活用で、達成感を“見える化”すると、児童同士で励まし合い、協働的な雰囲気が生まれます。

⑶ デジタル融合で楽しさと気づきをアップ【のびる】

ICTを活用すると、体操に「見る」「まねる」「競う」といった要素が加わり、学びが広がります。例えば、大型モニターに正しいフォームを流し、それをまねることで視覚的に学べます。自分の動きを撮影し、スロー再生で振り返ることで、「こうすればもっとよくなる」といった気づきを得られ、自分で修正する力が高まります。

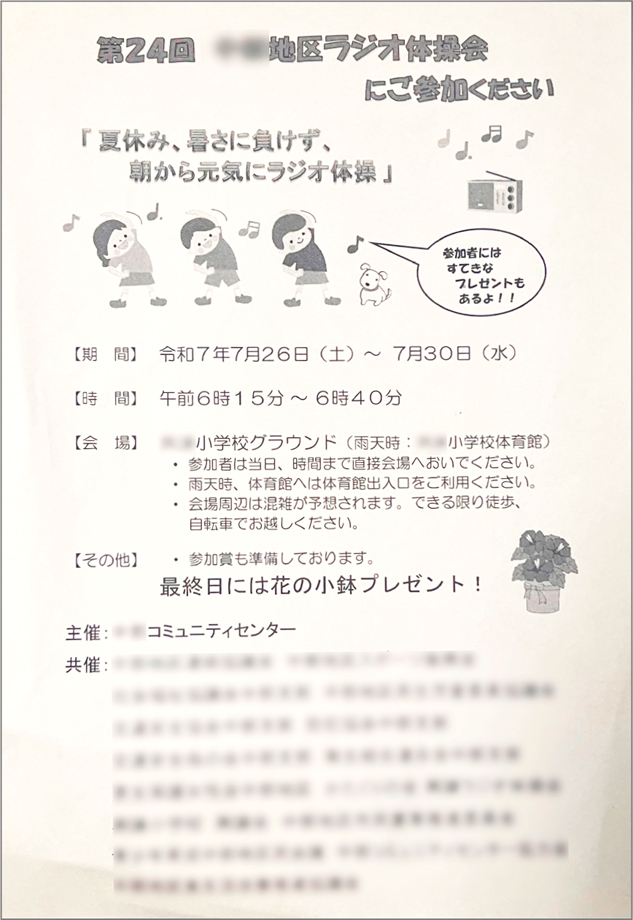

⑷ 世代をこえて動く、つながりのラジオ体操【つどう】

居住地域のラジオ体操会に児童が参加し、高齢者といっしょに体を動かす時間は、単なる運動以上の価値をもちます。ペアやグループでの体操を通して、児童は「見てもらえた」「認めてもらえた」という体験を重ね、自信や社会性を育みます。高齢者に合わせて動く中で、「思いやり」や「寄り添う心」も自然と育ちます。体操後の交流時間を設けることで、世代をこえたつながりが深まり、地域全体があたたかい空気に包まれます。こうした実践は、「つどう」学びを実現し、健康だけでなく心と心をつなぐ時間へと変わります。