デジタル×深い学びでデザインする国語~小4「走れ」~自己調整学習を支える環境づくり[前編]

板橋区立志村第二小学校では、様々な学年や教科でICTを活用しながら、子供に学びを委ねる授業デザインを実践・研究しています。今回は、同校で行われた研究授業の中から、4年生・国語科「走れ」の授業(中川あゆみ主任教諭)をご紹介。昨年度まで教育庁で統括指導主事を務め、現在は東久留米市立本村小学校の副校長として授業づくりの現場を支えている池田守先生のコメントも交えながら、前編・後編の2回に分けてお届けします。

この記事は、連続企画『「デジタル×深い学び」の授業デザインReport』の6回目です。記事一覧はこちら

東京都板橋区立志村第二小学校

学校教育目標は、「明るく思いやりのある人」「よく考える人」「たくましい人」の育成。

目次

[第1・2時](研究授業の前)

知識の土台をみんなでつくる 自己調整学習への準備

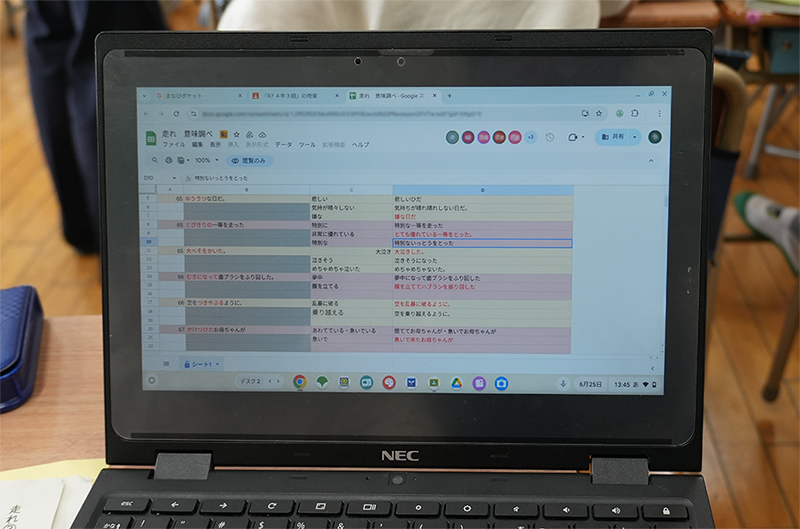

第1・2時は、一斉授業で物語の大筋をつかみながら、登場する言葉の意味を辞書やインターネットで調べました。調べた言葉とその意味、解釈はスプレッドシートに整理。シートを共有することで、友達が調べた内容を参照したり、自分の解釈を見直したりと、学びを深めることができます。

この作業は、学級全体で言葉の意味と物語の内容を正しく理解することが目的であり、今後の自己調整学習に向けた「知識の共通土台づくり」としても、大切な活動となっています。

[第3時・授業のはじめ]

一斉授業で自己調整学習のスタートラインに立つ

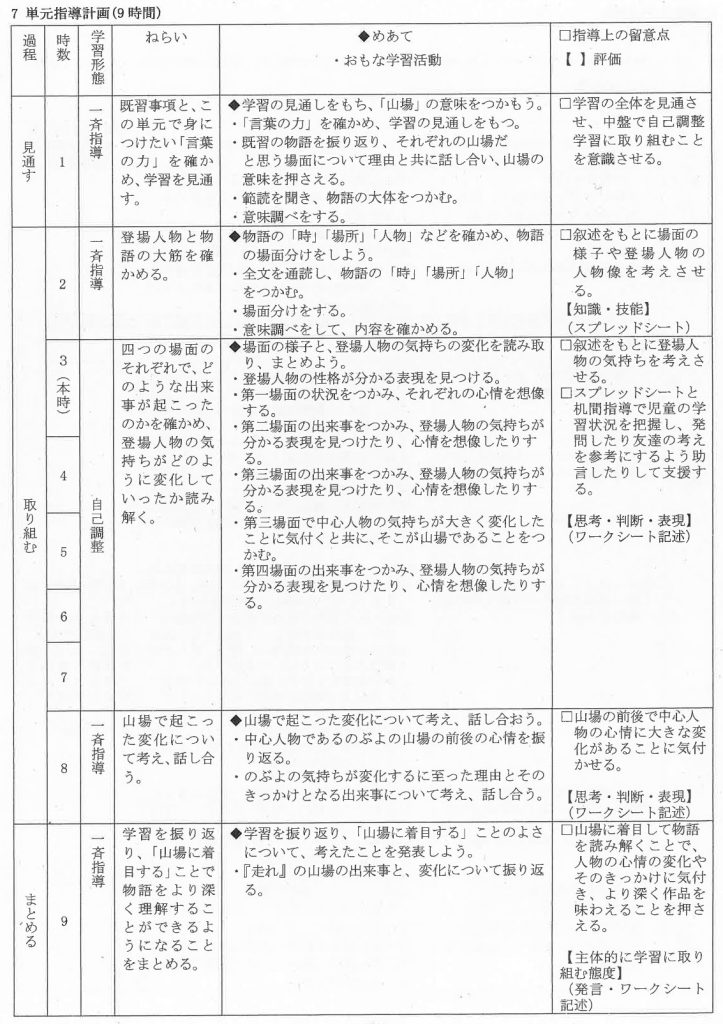

研究授業は単元指導計画の3時にあたる、自己調整学習の最初の時間です。

【池田講師から一言】

教師として、子供たちが自分に合った学び方で、主体的に学習を進められるようになってほしいという願いが、指導案や研究構想図から強く伝わってきました。それがとてもうれしく、心に残りました。

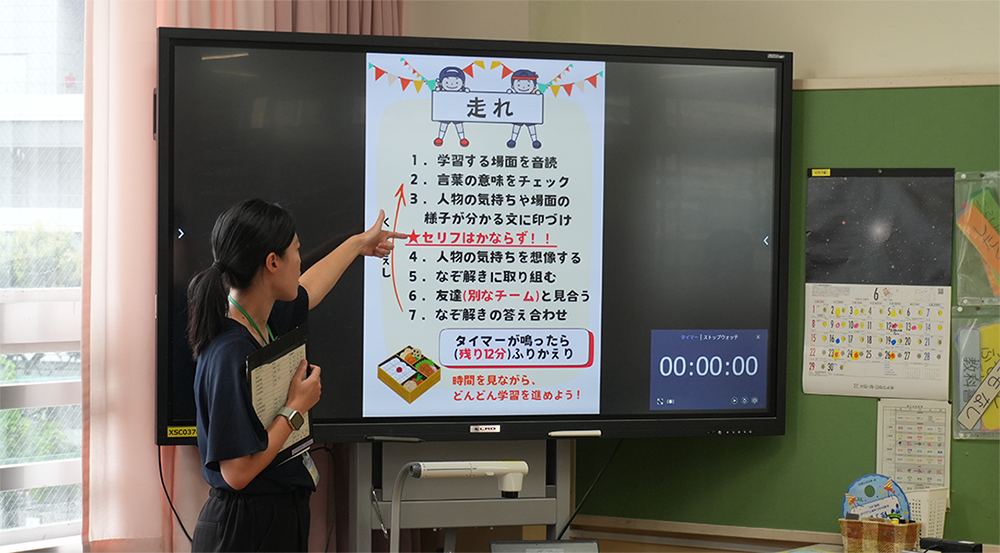

授業の冒頭では前時の学習を振り返りながら、中心人物と物語の展開を確認しました。そして本時から始まる自己調整学習に向けて、学習の見通しと作業内容の確認を行いました。

「学習の順番は分かったかな? 質問がある人はいますか?」という声かけを最後に、子供たちがそれぞれのペースで学びを進めていきました。