理科の実験結果の “ずれ” から子どもの力を育成する【理科の壺】

実験をする際に「実験がうまくいかなかったらどうしよう」「うまくいかなかったとき、うまくまとめられるのだろうか」と心配になることはありませんか? 実験は子どもたちにとって「どうなるのかな?」と確認できるため、理科の授業で一番面白いところです。また、実験は子どもたちにとって学びが多い場面でもあるのです。今回は、理科実験から子どもの力を育成することについて考えてみます。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/神奈川県公立小学校教諭・堀 優太

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

理科の授業をやったことがある方なら、実験結果が班によってずれた経験があるのではないでしょうか。実験結果のずれは、場合によっては子どもの資質・能力を育成するきっかけになります。今回は、実験結果がずれたとき、子どもがどのように考えられると良いか、学年ごとにその事例を示します。

準備段階編 〜予備実験と実験に使うものの確認は確実に!〜

実験結果がずれてしまった時に大切なことは、教師がその原因を把握することができるかどうかです。そのために必要なことは、予備実験です。子どもが行う実験を、子どもと同じ道具、状況、目線で前もって実験しておきましょう。例えば、6年生「水溶液の性質」では、炭酸水に石灰水を入れる実験を行います。石灰水は、少量の場合炭酸水に入れても白く濁らないことがあります。もし、そのことを予備実験して事前に知っていれば、実験中白く濁らなかった班に「もう少し石灰水を入れてみたら?」と声を掛けることができます。また、子どもが使う予定の実験道具に不備がないかも必ず確認しましょう。同じく6年生「水溶液の性質」では、水溶液の液性をリトマス試験紙やBTB溶液で調べます。駒込ピペットが十分に洗浄されておらず、異なる液体が混ざってしまったら、吸い取った水溶液の液性を正しく測れませんよね。このように、予備実験をすることで想定外の実験結果のずれを未然に防止することができます。

3年生編 〜もう一回試してみようとする姿勢を育てる〜

では、それぞれの学年で実験結果がずれてしまったとき、子どもがどのように考えられると良いか、例を示します。

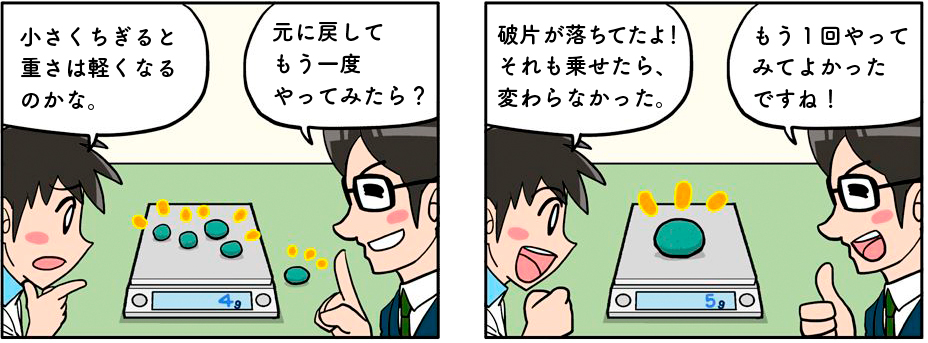

3年生では、複数回実験を行う姿勢を育てましょう。「ものの重さ」では、粘土や折り紙、ブロック等を用いて、「ものは形を変えても重さは変わらない」ことを学びます。粘土を使った場合、細かくちぎったときと、ひとまとまりにしたときで重さが0.1g変わってしまうことがあります。大体の場合、指に粘土が付着してしまったり、小さな破片が電子てんびんからはみ出てしまったりすることが原因です。しかし、子どもは実験結果を見て「小さくちぎると軽くなるんだよ」と考えます。そのとき、「元に戻してもう一度やってみたら?」と問い掛けてみましょう。小さくちぎった粘土を塊に戻し、もう一度重さを量ると、やはり0.1g軽い。そこで子どもは、「あれ、破片が落ちてるよ!」「手に少しついちゃってない?」と気付くでしょう。教師は「結果が合いましたね。もう1回やってみて良かったですね!」と価値付けましょう。そのような場面を繰り返していくことで、実験結果がずれたときにも、もう一回試してみようとする姿勢が育っていきます。