身近な植物の性質を使った、アッと驚く「植物マジック」で子どもたちと楽しもう!【モンタ先生の自然はともだち】

今回は、身近に手にすることができる植物の性質を使い、まるで手品のような実験を子どもたちと楽しむ実践をご紹介します。

なぜ?どうして?と疑問をもつことこそが、学びの原点であると思っています。そして、学んだ喜びは視野を広げ、興味・関心を高め、新たな知を求め好奇心を深め課題を追求しようとするものです。

ようこそ! わくわくドキドキの「植物マジック」の世界へ!

なお、今回は春の植物バージョンです。今後、季節ごとによく見られる植物を使ったマジックをご紹介していこうと思います!

【連載】モンタ先生の自然はともだち #10

執筆/森田弘文

筆者が小学生になる前の頃ですが、兄がある植物を使った手品を見せてくれました。それは、ミカンの汁を使い、わら半紙に筆で絵を描き、その紙を乾かし、ロウソクの火であぶると、何と!絵が浮かび上がったのです。いわゆる「あぶり出し」というものですが、この遠い幼い頃の思い出は、今でも鮮明に記憶に残っています。不思議なことを目の当たりにして、とても驚くと共に、わくわくドキドキしたおもしろさを感じました。このような身近な科学の世界の、信じられない現象や、おもしろい実験やいろいろな観察を通して、理科が好きになったのかなと思っています。そして、教員となり、いろいろな植物を使った「おもしろ簡単マジック」が、たくさんあれこれとあることを知り、とても嬉しく感じました。そこで、理科・生活科・総合の時間などで、子どもの心にハッとするような驚きや喜びを感じさせるために、いろいろな実践に取り組んできました。いろいろな植物を使えば、たくさんのマジックがたくさんできます。植物でマジックができるなんて、何だかとても楽しそうですね。

目次

ハナミズキの葉っぱモビール・オドロキの空中葉っぱ

4月下旬より5月にかけて、白や淡いピンクの花を咲かせるハナミズキ。公園の植樹や街路樹として、とてもよく親しまれている木ですね。

ちなみに、この白やピンクの花のような部分は、「総苞片(そうほうへん)」という葉っぱの部分なんですよ。花本体は中央の小さな黄色の部分です。

マニアックな話はおいといて(笑)、このハナミズキの葉を1枚、そっとちぎっていただきましょう。

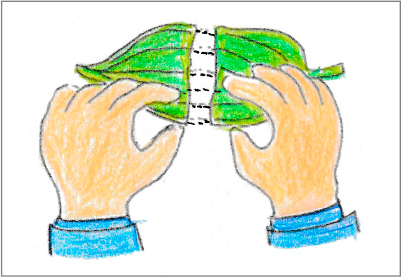

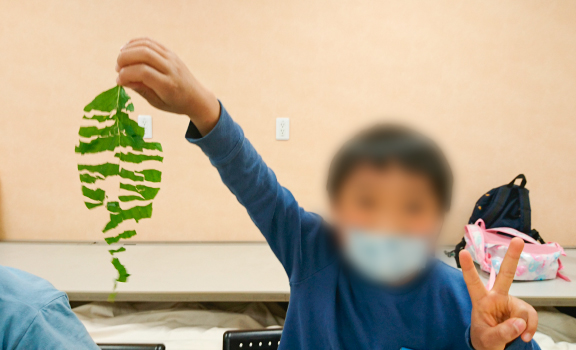

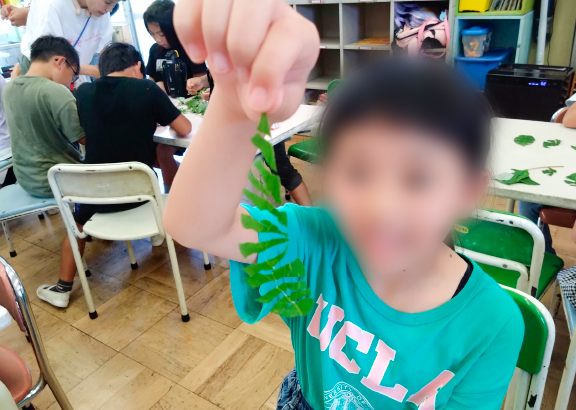

ここからがマジックの始まりです。ハナミズキの葉っぱをゆっくり、やさしくひっぱるようにして、下の絵のように割いていきます。すると、どうなりましたか。葉っぱがバラバラにならず、細い細い糸のようなものでつながっていませんか? なんとも不思議です。切れたはずの葉っぱが下に落ちないのです。葉っぱがまるで空中に浮かんでいるように見えるので、「空中葉っぱ」と呼んで喜んでくれた子がいました。また、葉っぱのモビールのようにみえませんか。こうなればマジックの成功・合格です。

ここから種あかしをします。よく見ると、白い糸のようなものが見えるはずです。この糸のようなものは、水や水に溶けた養分を運ぶ「道管」という器官です。ハナミズキの葉のように、特別に強くちぎれないものを螺旋紋道管(らせんもんどうかん)といいます。なお、このハナミズキの他に、強靭な螺旋紋道管を有するものとしては、ミズキ、ヤマボウシ、サンゴジュ、アジサイ、ヤマブキなどがあり、上記のマジックが簡単にできます。皆さんの学校の校庭にもいろいろな樹木が植栽されていると思います。自分であれこれと植物を採集し、実際に葉っぱをちぎって実験してみましょう。そして、校庭の「空中葉っぱ図鑑」なんていうものが作れると楽しいでしょう。