小4体育「多様な動きをつくる運動【体つくり運動】」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小4体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「多様な動きをつくる運動【体つくり運動】」の単元を扱います。

執筆/東京都公立小学校主任教諭・平井岳土

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

東京都公立小学校校長・中村一裕

目次

単元名

見て!聞いて!広げよう!~多様な動きをつくる運動~

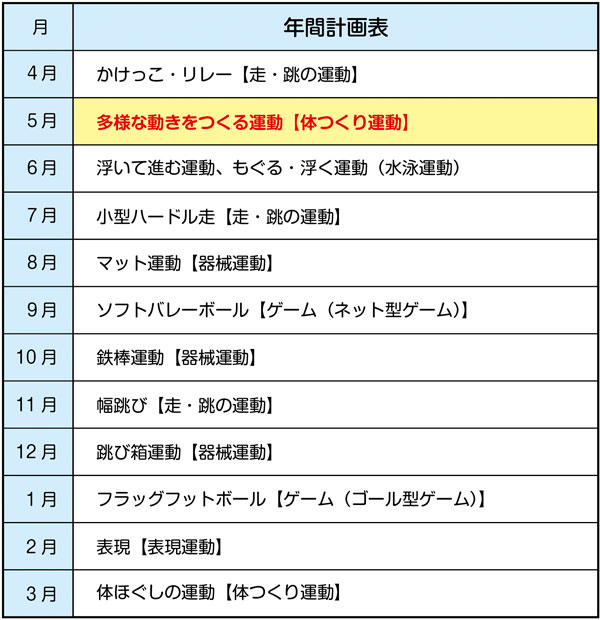

年間計画表

単元目標

●知識及び運動

多様な動きをつくる運動の行い方を知るとともに、体のバランスをとる動き、体を移動する動き、用具を操作する動き、力試しの動きをし、それらを組み合わせることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の課題を見付け、その解決のための活動を工夫するとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

多様な動きをつくる運動に進んで取り組み、きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、友達の考えを認めたり、場や用具の安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

①運動の特性

「多様な動きをつくる運動」は、低学年で学習した様々な基本的な体の動きに加えて、更に多様な動きを身に付けたり、動きの質を高めたりする運動です。

②学習のねらい

授業では、子供にとって楽しく魅力的な活動を構成し、伸び伸びと体を動かす楽しさや心地よさを味わいながら、様々な体の基本的な動きを身に付けることができるようにします。また、子供一人一人が課題を見付け、課題を解決していけるようにします。

③子供の取組

それぞれの動きに取り組む中で、基本となる動きから、動きの質を高めたり、動きの幅を広げたりできるように指導することが大切です。そのために、動きのポイントを共有したり、友達と教え合ったりできるような展開や場の中で、動きを高めていけるようにします。

④指導の手立て

3年生で学習した多様な動きをつくる運動をふまえて授業を展開します。2時間を1つのまとまりとして、体のバランスをとる運動、体を移動する運動、用具を操作する運動、力試しの運動を学べるような単元構成にします。2時間の中では、「課題を見付ける時間、課題を解決する時間」を設定します。

⑤指導ポイント

それぞれの運動のポイントをクラス全体で共有できるような学習展開にします。また、1グループ4~5人で構成し、運動に取り組む中で子供同士が関わり合い、動きのポイントに気付いたり、学びを深めたりできるように声かけしていくことが大切です。

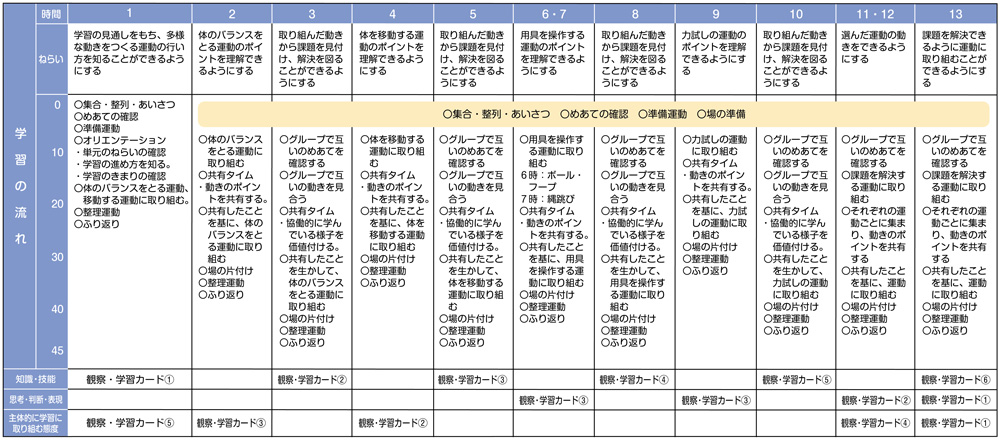

単元計画(例)

単元の評価規準

●知識・技能

①多様な動きをつくる運動の行い方について、言ったり書いたりしている。

②姿勢や方向、人数を変えて、体のバランスをとる動きができる。

③姿勢、速さ、リズム、方向などを変えて、体を移動する動きができる。

④巧みに用具を操作する動きができる。

⑤力を出し切ったり、力の入れ方を加減したりする動きができる。

⑥基本的な動きを組み合わせた動きができる。

●思考・判断・表現

①用具操作の仕方や行う人数など、より楽しく運動ができ、様々な動きを身に付けることができる行い方を選んでいる。

②基本的な動きを身に付けたり、高めたりするために、友達の運動の行い方を比べるなどして、自己の課題を見付けている。

③動きのコツやポイント、行い方について、考えたり見付けたりしたことを友達に伝えている。

●主体的に学習に取り組む態度

①多様な動きをつくる運動に進んで取り組もうとしている。

②きまりを守り、誰とでも仲よく運動をしようとしている。

③用具などの準備や片付けを友達と一緒にしようとしている。

④友達の考えを認めようとしている。

⑤周囲を見て、場や用具の安全を確かめている。

イラスト/斉木のりこ