話を聞ける子どもが育つ「教師の上手な話し方」5つのポイント

教室の中のコミュニケーションのほとんどが「話す」ことで行われます。教師が話し方を意識するという日々の積み重ねで、話を聞ける子どもが育つかどうかが大きく変わります。

執筆/関西学院初等部教諭・森川正樹

目次

①環境づくり~聞く構えをつくらせる~

「話す」ためにはまず「聞く」の意識を変えていくことが大切です。そのために基本となるのは教師が「話すときに話させない」というルール。ここを最初に徹底します。

少しでも子どもが話しているときに教師が話し出してしまうと、「それでいい」となってしまいます。このことは、「人が話していても少しくらいなら話してもいい」という裏ルールに結び付いていきます。

そうなれば大切な仲間の話を聞くときにもそれが出てきます。よって、まずは教師自身が話そうとするときに話す子を見逃さず、止めさせ、話を聞かせるのです。これが「聞く構え」の基本です。

次に仲間同士の「聞く構え」について。

仲間に伝えたい。

仲間から受け取りたい。

子どもたちにこの二つの意識がきちんと機能していることが「話をする」「話を聞く」の出発点です。そこで、話し出すときに次のように声をかけます。

「こだわりなさい」

子どもたちは話し出すときに、こちらが意識しなければ誰かが話していても話したり、ゴソゴソしたりしてしまいます。それをスルーさせてはいけません。「言ってもいいですか」とか、「言います」と言って話し出させる場面はよくありますが、あの言葉が形式だけのものになっていることが多いのです。

そこで、聞いていない子がいるときは、「〇〇くん、いいですか」まで言わせます。「まだ少しザワザワしています」と言わせるのです。それを促す、「全員が聞いているか確認するための『こだわりなさい』」なのです。

逆に、全員が聞いているときはいちいち「言ってもいいですか」は言わなくてよいのです。

これらは細かいことですが、後にクラス全体で話合いをさせたり、高めあう授業をしたりするためには大切な環境づくりなのです。

②授業場面~思考させるための話し方~

まず最初にイメージしてください。

授業場面。あなたはどのくらい話しているでしょうか。どのような話し方をしているでしょうか。

まずは授業場面での教師の話し方。

以下のことをしていませんか。

子どもが話した後にオウム返しをする

子どもが話した後にすぐに発言をオウム返ししていませんか。全国の教室で何気なく繰り返されている光景だと思いますが、ここに危険な要素が潜んでいるのです。

まず、毎回毎回教師が子どもの発言を復唱していると、子どもは、子どもの発言、つまり友達の発言を聞かなくなります。聞かなくても教師がきちんと言ってくれるから。友達の意見を聞かずに、聞き取りやすい教師の言葉を聞けばよい、となるのは自然なことです。

しかし、そうなると子どもたち同士の話合いなど、一生かかってもできません。子どもたちが友達の発言を必死に聞こうとする姿が重要なのです。

さらに恐ろしいのは、教師が都合よく解釈して子どもの話をうまくまとめて話したり、板書したりしてしまうことです。これを続けていると、子どもたちは話さなくなります。なぜなら、自分の発言が微妙に変えられて場に再登場するのですから、口には出さないにしても、何だかむなしく感じてしまうのです。

もちろん分かりにくい発言をした子に対して、意を汲んで言い直してあげることも大切です。しかしそれは、話し方の指導であり、表現技法の指導です。

読みとりなどのためにクラス全員で話し合い、試行錯誤していく高まりの中では、教師は子どもの発言を言い換えて場に出すべきではありません。もし言い換えるならば、本人に聞きながらか、もしくは別の子に言わせます。

弊害はまだあります。教師がいちいちオウム返しをすることで、時間が倍かかります。

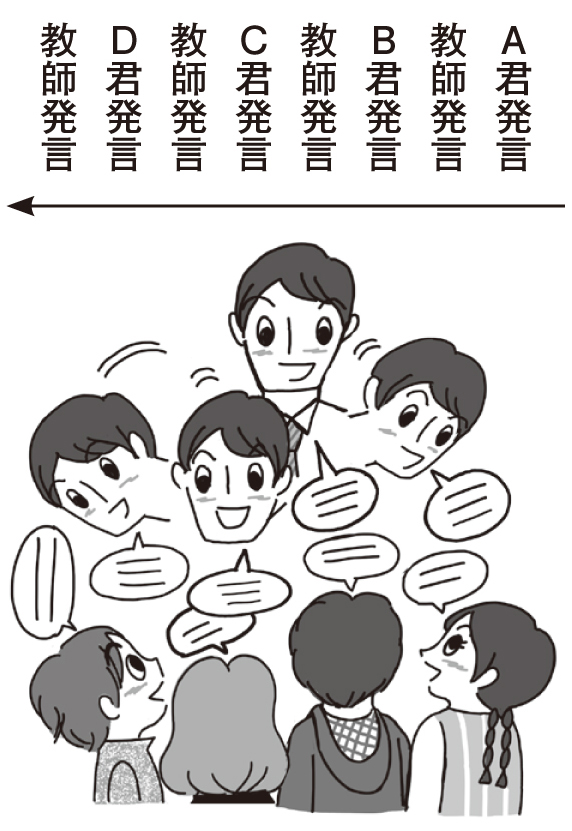

子どもだけでどんどん発言していく場合、

となります。

しかし、教師がそこにいちいち入った場合、

となります。こうして視覚化してみると、一目瞭然ですね。同じ4人の子が話すのに、教師がいちいち取り上げることで倍かかるのです。

もし子どもたちにたくさんの気付きを出させ、情報をたくさん授業の場に出させたい、という時なら、教師の発言はいりません。相づちはいりません。子どもたちにどんどん連続で言わせればよいのです。挙手指名方式もいりません。教師が歩きながら順番にあてていくだけでよいのです。余計な言葉はいりません。

例えば、社会科の「資料の読み取り」の授業。

教師が言葉をいちいち挟む教室の1時間の子どもの発言数が20、教師が受け取らない教室の発言数が40だとしたら、この20の差は1年間で大きく膨れ上がります。どちらの教室が子どもに力が付くかは、想像に難くありません。

では、子どもたちの発言があった後は、教師はどうすればよいでしょう。

受け取ってそのまま板書したり、その子に問い返したりすることはあります。しかしそれが全てではいけません。

まずは「沈黙」をつくります。

すると、周りで聞いていた子たちの反応を感じることができます。

教師がいちいち返していると、そもそもこの〈周りの子のわずかな反応〉が拾えません。気付かないのです。

発言の後、聞いている子どもたちは「ん?」とか「そうか」という反応をします。それは首を傾げたり、ピクッと手を挙げようとしたり、「確かに!」といったつぶやきであったりします。それを拾っていくのが教師の仕事です。

さらに沈黙は、子どもの思考を促します。先生がすぐに反応して復唱すれば、子どもは思考できません。

①友達の話を聞く

↓

② 一旦受け取って考える(理解する・理解できないなら聞き返す)

↓

③自分の考えをつくる(再構成する)

といった一連の思考の流れの中、①の後に教師の「声」が入ることになります。そうすると、①で話を聞いた直後の反応が濁ります。教師の話で直前の子どもの〈生の声〉が飛んでしまう可能性があるのです。

「子ども」→「子ども」の反応が続いてこそ、話合いにもつながります。教師の親切は子どものリアルタイムの思考に水を差す、いらぬお節介なのです。

「話し方」を意識することは、子どもを大事にすることです。「話し方」を意識することは、授業を大事にするということです。話し方を考えるなら、まずは「沈黙」をこそ考えるべきなのです。