小2生活科「どきどき わくわく まちたんけん」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小2生活科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「どきどき わくわく まちたんけん」の単元を扱います。

執筆/ 神奈川県公立小学校教諭・蛭田慶太

監修/文部科学省教科調査官・齋藤博伸

神奈川県公立小学校校長・二宮昭夫

目次

年間指導計画

| 4月 | 春だ 今日から 2年生 |

| 5月 | ぐんぐんそだて わたしの野さい |

| 6月 | どきどき わくわく まちたんけん |

| 7月 | 生きもの 大すき 大はっ見 |

| 8月 | うごく うごく わたしの おもちゃ① |

| 9月 | うごく うごく わたしの おもちゃ② |

| 10月 | みんなでつかう まちのしせつ |

| 11月 | もっとなかよし まちたんけん |

| 12月 | つながる 広がる わたしの 生活 |

| 1月 | あしたへジャンプ① |

| 2月 | あしたへジャンプ② |

| 3月 | あしたへジャンプ③ |

単元目標

地域の様々な場所を訪問したり利用したりする活動を通して、地域の場所と自分との関わりについて考えながら、地域には様々な場所があり、人がいることや地域の場所が自分の生活と関わっていることに気付き、地域の場所や人々に親しみをもち、適切に接したり、安全に生活したりしようとすることができるようにする。

ICT活用のポイント

■単元の導入の際、「Google マップ」などのアプリを使い、インターネット上で地域の様子について、地域と自分との関わりを思い出しながら閲覧する。

■興味・関心をもったお店や施設などをICT端末で撮影し、記録をしたり発表をしたりする。

■探検の振り返りの際、「Canva」等の共同編集機能があるアプリを使用する。こうしたアプリは、伝えたいことを細部まで表現できたり、手直しを行いやすかったり、全員が情報を共有できたり、考えの更新ができたりする。

学習の流れ(全11時間)

学校だけではなく、学校の外も探検したいと伝えてくれた人がいましたね。どんなことがしたいのかな?

毎朝あいさつしてくれるお店の人に、会いたいな。

野菜が育っている畑を見に行きたいな。

お店も畑も行きたい。先生、早く探検に行こう!

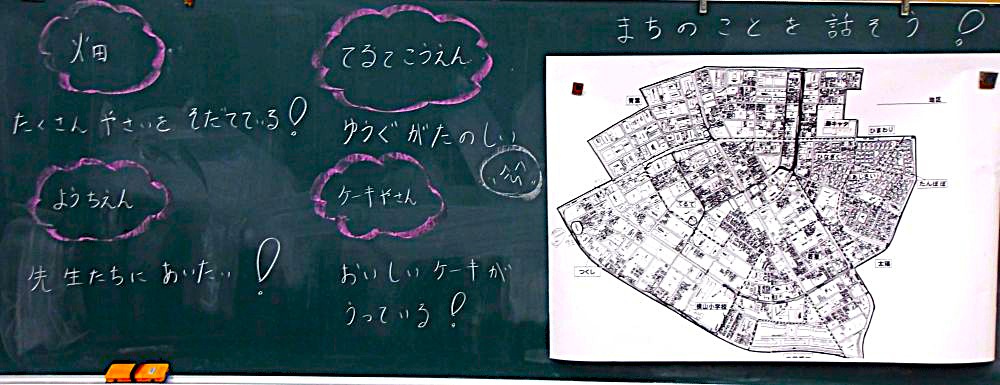

【小単元1】まちのことを話そう[1時]

地域で自分のお気に入りの場所や、興味・関心のある場所や人、出来事などについて話し合います。その際、「Google マップ」等のアプリを利用して、地域の人、社会、自然などが思い出しやすいように、地域の様子を見る活動を取り入れます。

【教師の支援・援助】

今後の単元とのつながりを意識し、町の絵地図を活用していきます。本時でも黒板に絵地図を貼り、子供の発言を絵地図に書き込んだりその周りに板書したりしていきます。

授業後、教室に絵地図を掲示し、次時以降の「町を探検したい」という学習意欲につなげることをねらいます。2年生では、地図で位置を確かめることに不慣れな子供が多いため、学区内の公園などの位置を目立つようにしておき、地図で位置関係が分かりやすいようにしましょう。

【ICT活用のための支援や環境構成】

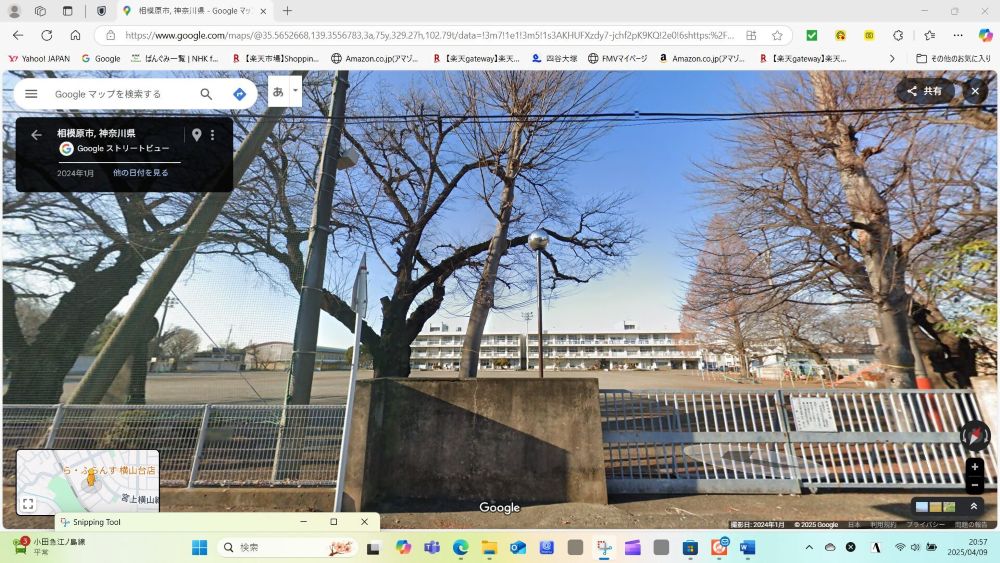

単元の導入で「Google マップ」等のアプリを利用して、子供が地域の人、社会、自然を思い出しやすいように、地域の様子を見る活動を取り入れます。教師が「学校の周りや通学路をストリートビューで探検しよう」と発問して、探検への思いや願いを高めます。

子供がストリートビューで探検しながら、アプリを使う手順を理解し、スムーズに操作できるようにします。

*ストリートビューの手順

①「Google マップ」のアプリを開く。

②ストリートビューを見たい場所を検索するか、マップ上の一点を長押ししてピンをドロップする。

③マップの左下に表示されるストリートビューのアイコン(円形の回転矢印)がついたサムネイルをタップすると、ピンの場所のストリートビューを表示できる。

(ストリートビューを見て)わたしたちの学校だ!

近くにぼくの家があるよ。

評価規準

知識・技能:地域には、自分の知っている場所や人のほかにも、様々な場所があったり、人がいたりすることに気付いている。

【小単元2】たんけんの計画を立てよう[2時~4時]

①探検したい場所について話し合おう[2時]

探検に行きたい場所について話し合うと共に、一緒に活動するメンバーを決め、探検グループをつくります。

【教師の支援・援助】

子供の「探検したい」という思いや願いを大切にしながらも、「安全に探検すること」「限られた時間であること」「行き先を決めておくこと」などの条件を学級全体で確認し、行き先やコースを話し合えるように促していきます。

②探検の計画をしたり、準備をしたりしよう[3時~4時]

グループで探検の計画を立てたり、探検のルールやマナーについて確認したりします。

【教師の支援・援助】

安全面の指導については、これまでの校外学習のことを想起させ、子供の発言を中心にルールやマナーについて指導します。また、探検計画が定まったところで、コースの下見を行ったり、管理職への報告、保護者への協力依頼などを行ったりします。

【ICT活用のための支援や環境構成】

ICT端末を使った写真撮影による記録は、これまでの栽培や飼育の活動、他教科等での発表などで経験してきていることが考えられます。自分が「撮りたい」「みんなに伝えたい」と心が動くような場面があれば撮影してよいことを確認し、子供一人一人の気付きを全体に広め、気付きの広がりや深まりをねらいます。

校外での写真撮影は、ICT端末を使用する場所や撮影に関するきまりなどを具体的に指導します。

撮影した写真を「フォルダごとに整理する」といったことも情報を扱う上で大切なことであることから、子供の実態に応じて指導します。

評価規準

思考・判断・表現:探検したい場所や見学したいものを思い描きながら、探検の計画を立てている。

主体的に学習に取り組む態度:友達や自分の行きたい場所や定められた時間に応じて、探検する場所を変えたり、順番を調整したりしようとしている。

【小単元3】まちたんけんをしよう[5時~7時]

計画したことを確認して、探検に行きます。

【教師の支援・援助】

子供が探検中に発見したことや不思議に思ったこと、友達に紹介したいことを撮影できるように、ICT端末を持たせます。

引率する教師もしくは保護者も、子供の求めに応じて撮影することで、その写真を次の小単元で活用できるようにします。

【ICT活用のための支援や環境構成】

小単元2でも述べましたが、初めて校外でICT端末を使った撮影になることが予想されます。「横断歩道の途中ではICT端末を扱わない」「人を撮影したいときには、許可をとる」等、安全面に関することや撮影する際の一般的なルールなどについて指導してから、探検するようにしましょう。

評価規準

知識・技能:様々な人に関わったりする際、相手や場に応じた挨拶や言葉遣いをしている。

思考・判断・表現:自分の生活とのつながりを意識しながら、町を探検している。

【小単元4】見つけたことをつたえよう[8時~11時]

①探検して気が付いたことを書き表して伝えよう[8時~10時]

探検を通して気が付いたことをグループでまとめていきます。その後、グループごとにまとめたことを発表し、気が付いたことを共有します。

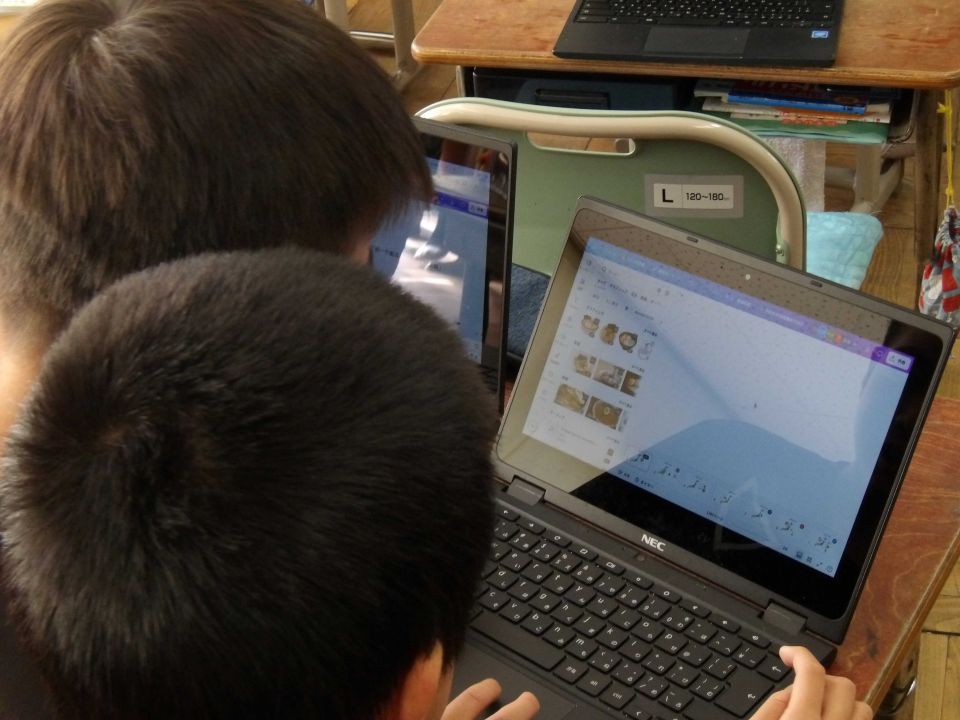

町探検のことを表現する時に、ICT端末の「Canva」等の共同編集機能があるアプリを使用します。こうしたアプリは、伝えたいことを細部まで表現できたり、手直しを行いやすかったり、全員が情報を共有できたり、考えの更新ができたりします。

教師の手助けのもと、アプリ上で「地域の1つの地図を作成する」といったことを行います。

【教師の支援・援助】

町探検を伝え合い交流する場面では、絵地図を活用しながら紹介できるようにします。そして、子供の発言を絵地図に付け足していき、地域の人、社会、自然に対する理解を深め、その様子を可視化していきます。

発表の中の「また、みんなと行ってみたい!」などの発言から、好奇心や探究心の高まりを価値付け、次の町探検への目的意識となるようにします。

【ICT活用のための支援や環境構成】

探検の振り返りの際、全員が情報を共有でき、考えの更新ができる「Canva」等のアプリを使用します。紙に書き込むことに比べると、写真の添付や気付いたことを様々な形で表現することが容易にできます。

②みんなの気持ちを届けよう[11時]

お世話になった人やお店に、手紙などを書いて気持ちを届けます。

【教師の支援・援助】

学級全体で「伝えたいこと」を共有する時間を設定します。その中で、子供一人一人が町探検で感じたり考えたりしたことを書いて気持ちを届けるようにしましょう。

地域の人やお店に対する質問を価値付け、今後の学習に役立てていきましょう。

子供が気持ちを表現している様子を動画で撮影し、お店の人などに届ける活動も考えられます。

評価規準

知識・技能:身近な地域には自分たちの生活と関わっている場所がたくさんあり、それらが自分たちの生活を楽しくしていることに気付いている。

主体的に学習に取り組む態度:身近な地域には、自分の生活を豊かにしてくれる場所があることを実感し、それらを自分の生活に生かそうとしている。

イラスト/高橋正輝