小5国語科「おにぎり石の伝説」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、令和6年度からの新教材、小5国語科「おにぎり石の伝説」(東京書籍)の板書例、教師の発問、想定される子供の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した全時間の授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/山梨大学大学院教授・茅野政徳

執筆/大阪府大阪市立本田小学校教諭・池上智希

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、中心人物の状況や行動、様子などから心情を捉えるとともに、物語の全体像を具体的に想像する力を育てていきます。

一人称視点という物語の特徴を生かし、叙述から分かる「おにぎり石」に対する、登場人物「真」の見方や考えを交流することで、心情やその変化を読むことができるようにします。

また、結末に示されている「おにぎり石伝説は終了」という言葉に込められた「真」の思いを考えることで、物語の全体像を具体的に想像できるようにします。

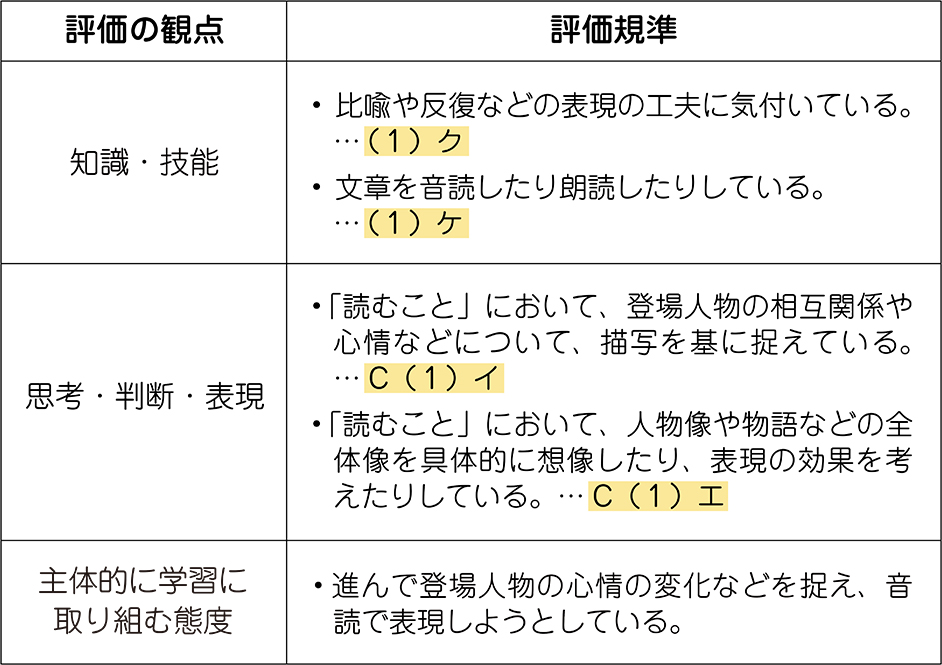

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本教材では、おにぎり石ブームに盛り上がる学級に対し、徐々に違和感を抱いていく「真」の心情の変化が一人称視点で描かれています。一人称視点で語られる物語は、地の文にも中心人物の思いが表れるため、心情の変化が捉えやすいという特徴があります。その特徴を生かし、本単元では中心人物の心情を音読で表現するという言語活動を設定しました。

本単元では単に声を出して読むだけでなく、人物の心情の変化を踏まえて音読することが求められます。そのためには、中心人物である「真」の様子や行動、心内語から心情を丁寧に読み取っていく必要があります。

「うっかりむねをおどらせた」「思わずじっとにらんだ」「ぼくの頭の中で、まぬけな声のカラスが鳴いた」などといった叙述から、どのような心情が読み取れるのかを考えることで、会話文だけでなく地の文も工夫しながら音読ができるようにします。

また、中心人物の心情が変化していく様子を音読で表現するためには、物語全体を俯瞰的に読むことも必要です。そうすることで、中心人物の心情が変化した場面やきっかけとなった出来事などのつながりを意識して読むことができるようにしていきます。

4. 指導のアイデア

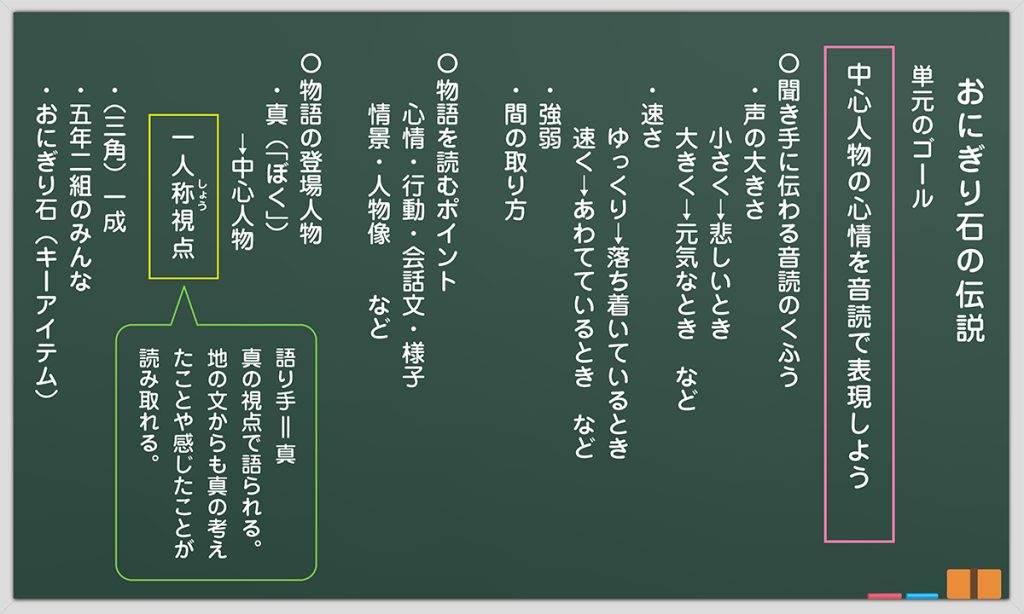

ゴールイメージを共有し学習の見通しをもつ

単元の初めには、「何のために読むのか」「どのような学びをし、どのような力を身に付けるのか」といったゴールイメージを子供と共有することが大切です。本単元では、中心人物の心情を音読で表現するという目的をもって学習を進めます。

ただし、導入では「読み取ったことを音読する」ことだけを伝えます。音読の仕方に加え、「そのために何を読めばよいか」ということを子供たちと考えたいからです。

音読については、子供たちの学習経験をもとに、強弱や速さ、抑揚や間といった工夫の仕方が考えとして出ることが予想されます。短い例文を提示して「強弱を付ける音読とはどのようにするのか」といったように問い、実際に音読をしてみるのもよいでしょう。

音読のイメージが共有できたら、次は「何を読めばよいか」ということを考えます。本教材は5年生の最初の物語文教材であるため、この活動は物語文教材を読むための知識を確認することにもつながります。既習事項を振り返ることで、中心人物の行動や心情、その変化を読む必要があるということに気付けるようにします。

最終的には、「中心人物の心情の変化を音読で表現する」という学習のゴールを共有します。子供たちとゴールイメージを丁寧につくり上げていくことで、学習の見通しをもつことができるようにします。

一人称視点の特徴から中心人物の心情を読む

第二次では、中心人物である「真」の心情を読み取っていきます。本教材は、「真」の一人称視点で語られる物語文です。一人称視点は、登場人物に寄り添って語るため、行動や様子、心情を捉えやすいという特徴があります。

本教材の地の文にも「うっかりむねをおどらせた」「思わずじっとにらんだ」「ぼくの頭の中で、まぬけな声のカラスが鳴いた」などといった「真」に寄り添って語る表現が多くあります。「真」の様子や行動、心情などが分かる叙述に着目しながら読み進めるとよいでしょう。

これらの叙述から読み取れる心情を考え、友達の考えと比較することを通して、「真」の心情を具体的に想像できるようにします。

また、第三者として描かれている「一成」の登場によって「真」の心情が大きく変化します。「一成」と関わる場面での「真」の様子と教室の中での「真」の様子を比較しながら読むことで、心情の変化を捉えることができるようにします。

本教材は5年生で初めて学習する物語文教材ですから、本文に書かれている言葉や叙述に着目しながら丁寧に読み取りを進めることが大切です。

読み取ったことを振り返り、音読で表現する

第二次では、毎時間の学習の最後に読み取ったことを音読で表現する時間を設定します。

振り返りでは、その日の学習で「真」のどのような心情の変化を読むことができたのかを、根拠にした叙述と合わせて記述します。その記述をもとにICT機器のビデオ機能を活用して、読み取った場面の音読を録画します。録画を見直すことで、音読の変化から、「真」の心情の変化や自身の読みの変容に気付くことができるでしょう。

また、録画した音読は振り返りと共に学級内で共有し、同じ場面や叙述を読んでいても、感じ方や捉え方、音読の表現の仕方などが違うことを認識できるようにします。

次時の初めなどに音読を聴き合い交流する時間を設定すると、自身の読みを見直し、より深く読もうとする動機付けにもつながると考えます。

※今回のアイデアでは、個別で音読することを想定していますが、他にもグループで場面を選び、役割読みを行うこともできます。

5. 単元の展開(5時間扱い)

単元名: 中心人物の心情を音読で表現しよう

【主な学習活動】

・第一次(1時)

① ゴールイメージを共有し、学習の見通しをもつ。

・聞き手に伝わる音読の仕方を考え、そのために「何を読むのか」について全体で共通理解する。

・「初めの音読」として、選んだ場面の音読を録画する。〈 端末活用 〉

・第二次(2時、3時、4時)

② クラスでのおにぎり石ブームに対する「真」の見方から心情を捉える。

③ おにぎり石の実際を知った「真」の心情を捉える。

④ 五年二組の変化から「ぼくたちのおにぎり石伝説は終了」に込められた心情を捉える

・第二次は、毎時間読み取り後にICT機器を活用して音読を録画する。〈 端末活用 〉

・第三次(5時)

⑤ 第一次で選んだ場面の音読を録画し、どのように音読を変化させたのかをまとめる。

全時間の板書例と指導アイデア

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!