理科の時間で「子どもが授業に集中する」ために必要なたった1つのこと【理科の壺】

理科の授業をしていて、子どもが「集中できていないな」と感じたことはないでしょうか。また、子どもに十分に伝えたつもりでも、実験を行う時間になったら指示が伝わっていなかったということはないでしょうか。今回は子どもが理科の授業に集中する指導の工夫についてです。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/北海道公立小学校主幹教諭・加藤久貴

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

どれだけ十分な授業の準備をしていても、大切なことを話していても、子どもが話を聞いていなければ、十分な資質・能力は育成されません。また、思わぬ事故などの危険性も高まり、安全な学習環境とも言えません。理科の学習において、「子どもが授業に集中する」状態を持続させるにはどのようなことに気をつけたらよいでしょうか。

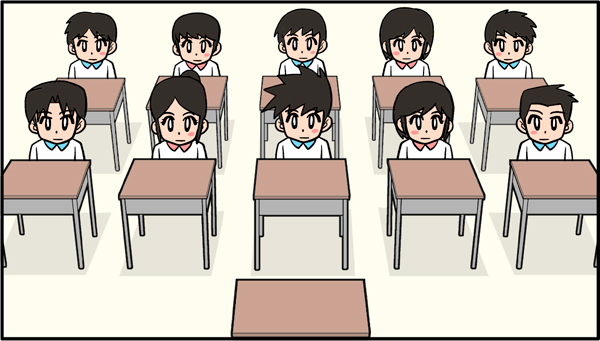

まずは、理科室の形状を再度確認しましょう。多くの場合、理科室は教室よりも面積が広く、縦長になっていることが多いです。広いということはそれだけ、教師の声が届きにくいということです。だからと言って、声を大きくしたらよいのかというとそうではありません。声が大きくても小さくても話を聞かない子は聞かないからです。

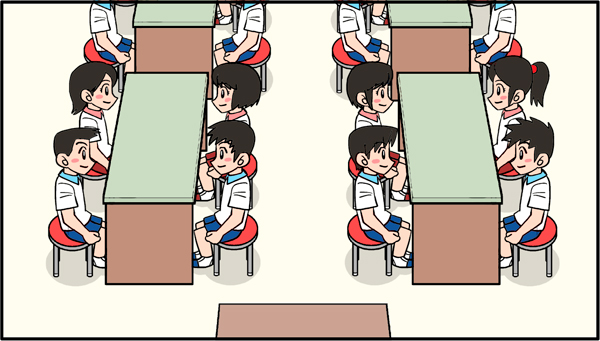

また、理科室は多くの場合、1つの大きな机に数人がまとまって座ります。当然友達との距離が近く、顔を向き合わせやすい状態となります。そうすると、ついつい授業と関係のない話を始めてしまうこともあります。このように理科室は、通常の教室とは違い、集中力の持続が教室よりも難しい環境にあるのです。専科の先生はこの物理的な違いを理解して学習を進める必要があります。

「通常の教室」

「理科室」

それでは、このような状況において子どもが集中できるようにする方法を紹介します。それは、

「子どもの席を移動させる」

ということです。簡単に言うと、物理的に距離を近づけるのです。下の写真をご覧ください。

黒板の前に子どもたちが集まっています。グループの実験結果を交流しながらどのような結果が言えるかを全体で考察しています。子どもから見て教師との距離や実験結果の表との距離がかなり近くなっていることがわかります。距離が近いことから自然と教師や子ども同士の話が耳に入っていくようになります。また、他のグループの実験の結果などをじっくりと見比べたり、全体での話合いでは仲間の意見に耳を傾けたりしやすくなります。

この指導のやり方は簡単です。たった一言、

「椅子をもって集まってください」

と声をかけるだけでいいのです。本当に簡単なことではありますが、指導にはいくつか注意が必要です。

① 椅子を両手で運ぶこと

周囲には、実験器具があったり、移動中友達に椅子が当たってけがをさせたりすることを防ぐためです。細かいことですが、安心・安全に授業を進めるためには徹底させておくことが大切です。

② 素早く集合させること

集まるだけで時間がかかりすぎてしまうことは、肝心な学習時間が短くなるため避けたいものです。筆者の場合は、30秒を目安にしています。それ以上かかる場合はやり直しをしています。教師の指示が通らない状態イコール集中力が欠けている状態では、学習中の事故が起きやすいからと理由を端的に説明します。