理科って楽しい! と思わせる学習のスタート ~3年「身の回りの生物」~【理科の壺】

自然の観察をする際に、子どもの見たいものを見せたいと思いませんか? 多くの先生方は、植物を観察する学習内容では、子どもの思いはともかく、「植物の観察をしましょう」と進めていたのではないでしょうか。興味をもって自然事象に対峙したとき、子どもは自発的にしっかりと観察するはずですから、どのように観察に取り組ませるのか、考えたいものです。今回の授業は、「理科って楽しい」「自分から見つけていきたい」という意欲の高まりだけでなく、理科の学習を進める上で大切な「観察の視点」「問題・結果・考察」の意識付けを考えながら実践する授業についてです。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/富山県公立小学校教諭・阿閉令奈

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.理科って 自然って

子どもから「理科って何ですか?」と聞かれたことはありませんか?

『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説理科編』P.29に「理科の学習は,児童が自然に親しむことから始まる。」とあります。「理科」が「自然に親しむ」ことであることを子どもが実感できるようにし、これから始まる理科の学習へのわくわく感を引き出したいものです。

そこで、理科の最初の時間では、私は教科書や参考書は使いません。最初の時間の私の最初の投げかけは、「まずは自然を見つけに行こう」です。

すると、きっと子どもから「自然って?何?」などと質問も出るでしょう。そんなときは、「みんなは、自然といえば何だと思う?」「みんなが思うものが正解で、自然だよ」などと返します。自ら自然界にヒントや答えを見つけに行くのが理科なのだと意識付けるスタンスで、やり取りを行います。

2.自然を見つけに行こう!

自然を見つけに行くことへの意欲が湧いてる子どもたち。いよいよ自然を見つけに行く時間です。しかし、ただ自然に触れるだけでは深まりがなく、児童が自ら問題を見いだしたり、追究したりする活動につながりません。

そこで、児童の興味や実態に応じた子どもが負担感を感じない程度の「これだけ! ルール」を提示します。内容としては、写真撮影やスケッチに加えて、気付いたことを言葉でも記録することです。写真や絵だけでは、その子がそのときに抱いた思い(その子ならではの発見)がはっきりと分からないからです。

観察の視点を先に子どもと考えておくのもよいです。

自然にはどのようなものがあるのかな?(このときの子どもの問題意識)

★外に行き、「自然」で思いつくものを見つけに行く

★写真撮影したり、スケッチしたりして記録する

★言葉でも記録し、その子ならではの発見をはっきりさせる

自然を見つけに行くとき、子どもたちはそれぞれ観察したいものを思い浮かべます。例えば以下のように虫を観察する子、花を観察する子などです。子どもが思いついたものを実際に自分で見つけに行くことを大切にします。

自然といえば虫だな。

自然といえばお花よね。

「これだけ! ルール」として、写真撮影やスケッチに加えて、気付いたことを言葉でも記録することを伝えただけなので、それぞれの子どもたちが観察するときの観察の視点や記録の方法は異なると思います。例えば虫を観察した子どもの記録では、疑問を書いたり、観察してものの大きさを示したりしています。

【虫を観察した子どもの記録】

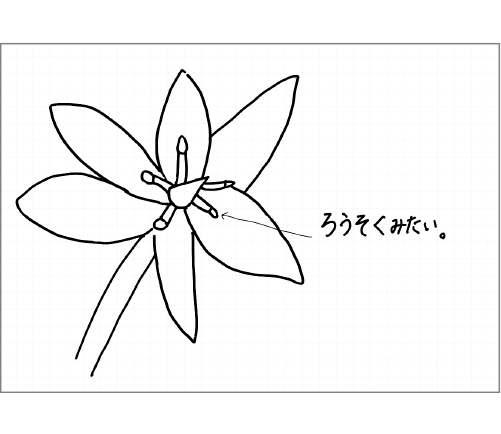

また、花を観察した子どもの記録では、写真を撮って発見を書いたり、スケッチして気付きを書きこんだりしています。

【花を観察した子どもの記録】