ヨシタケさん参画で全面刷新!光村図書『せいかつ たんけんたい』(生活科)【教科書編集者インタビュー】

学校で毎日使う教科書。その制作の裏側には、教科書会社のきめ細やかな配慮と、現場を想っての工夫がたくさん込められています。今回は、生活科の教科書『せいかつ たんけんたい』を作っている光村図書出版の編集部のお二人を訪ねました。国語科の教科書でおなじみの光村図書ならではのこだわりと、制作メンバーに絵本作家ヨシタケシンスケさんを起用し刷新した、令和6年度版に込められたメッセージをお届けします。

目次

絵本作家ヨシタケシンスケ氏の参画でフルリニューアル

——御社の生活科の教科書『せいかつ たんけんたい』は、人気絵本作家のヨシタケシンスケさんが関わって制作されたとのことですが。

村上 はい。編集部のモットーに、「はじめに子どもありき」というのがありまして。教科書は、まず、子どもたちに読んでもらいたいものです。面白がってもらったり、興味をもって楽しんでもらったりしてほしいと思っています。

ですから、より子どもたちが親しみやすい形はないかと考え、絵本の内容が具体的で子どもにも分かりやすく、なにより子どもの日常生活をユニークな視点で描くヨシタケシンスケさんに、編集部よりご参画お願いのお声をかけさせていただいた次第です。

山本 ヨシタケさんへのご依頼に際しては、当時コロナ禍ということもあり、オンラインでの打ち合わせを何度も重ねていくこととなりました。私たちにとっては、ヨシタケさんからOKのお返事をいただけた時点で半分くらい出来上がったかな?と感じるほど、ヨシタケさんのご参画はこの令和6年度版編集のキーポイントとなることでした。それが、まさに今年から使われているこの1冊です。

村上 これまでも光村としての個性は出していたつもりですが、今回が一番、私たちらしい教科書になった気がしています。

ヨシタケさんには今回、イラストをお願いするだけではなく、内容も含めて一緒に作っていただきました。

制作にあたり、ヨシタケさんからのご意見は「教科書の流れに乗れないような子どもたちのために書きたい」というものでした。 生活科は「正解のない教科」です。体験学習の中で試行錯誤し、迷ったり、悩んだり、失敗したりも含めて全てを大切な活動と捉えています。ですから、多様な子どもの姿を意識した、のびのびとおおらかな教科書になったと思います。

リアルで多様な子どもたちの姿が共感を呼ぶ

山本 教科書では通常、教室でみんながそろって真っすぐ前を向いている、いわゆる正しい姿が表現されることが多いですが、実際の教室にはいろいろな子どもの姿が見られますよね。

このイラスト(写真下)で、私たちが一瞬、これは大丈夫かな?(不適切な表現と指摘されないか)と心配したのは、この一番後ろの席で上を向いている子です。

「ちょっと僕、ぼんやりしたいんだよね」という子どもの姿。でも学校の先生方は、「いるいる! こういう子がいるからいいんですよ」と言ってくださいました。

現場の先生からは、「それでもいいんだよ」と、ありのままを肯定するメッセージが、スタートカリキュラム期の子どもの精神的な安全性にもつながると言っていただきました。最初はドキドキしましたが、結果的に評判の良かったポイントとなりました。

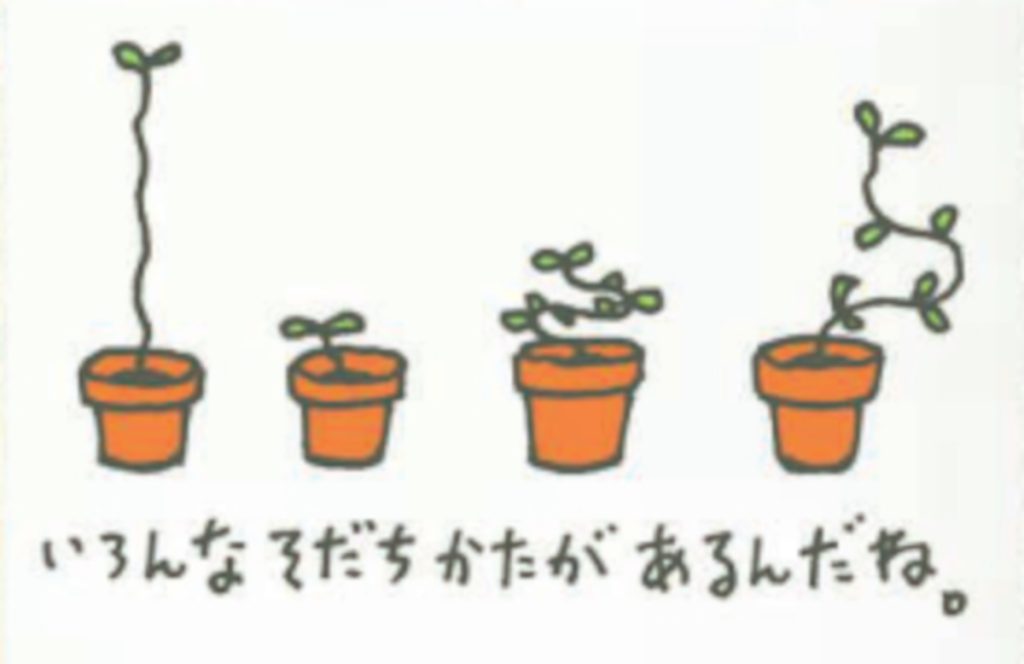

山本 あとは、花の栽培で世話をするところも(写真下)。「生活科はたくさん花を咲かせることが目的ではないんです」とヨシタケさんにお伝えしたところ、「ちゃんと育たなかったとき、スムーズにいかないときに、どう考えたらいいかな?」という場面での、子どもたちの気持ちを描いてくださいました(写真下、教科書の見開き右側のイラストコーナー)。

山本 どうしても通常の“教科書的”な感覚だと、「うまく育てよう」と考えてしまいます。でも、実際には枯れちゃうこともありますよね。

村上 だけど枯れることも含めて、「じゃあ一緒に育てようよ」とか、「どうして枯れたか考えようよ」ということも、全部が学びになるはずです。全員が全員、たくさんきれいな花を咲かせられるなんてことはまれなので、必要以上に落ち込むのではなく、そこからまたいろいろなことを学ぶ。生活科は、そういう教科だと思っています。この4コマのイラストは、たった4コマなのですが、自分の植物への愛着や、関心をもって働きかける姿など、生活科にとって大切なことを表現していると思います。

(下、4コマのイラストの抜粋)

山本 私たちも、ヨシタケさんからイラストを受け取るたびに大切な気づきをいただき、毎回感動しながら制作を続けておりました。

村上 おもちゃを作って遊ぶ単元では、きれいに作りたい子もいれば、速く動けば見た目は気にしないという子も。また、友達と一緒に作りたい子もいれば、ひとりで作りたい子もいる。それが「多様性」であり、いろいろな子がいてみんなで学んでいるんだよということを示してもいます。

——教科書の中で、こんなにふんだんにヨシタケさんの作品が見られるというだけでも貴重です。ぜひ知らない先生にも教えてあげたいですね。

村上 そうですね。多くの先生方に実物を見ていただきたいです。ヨシタケさんご本人いわく、ここの部分(見開き右側のイラストコーナー)は『脱線コーナー』なのだそうです。