小6らくらくUnit 6「Save the animals.」⑤【モトヨシ先生のNEWスライドde外国語】

パワーポイント教材を映すだけで授業を進められる「モトヨシ先生のNEWスライドde外国語」。2024年度の教科書改訂に合わせて、パワーポイント教材をリニューアル。

今回は、NEW HORIZON Elementary English Course 6 Unit 6「Save the animals. ~生き物のためにできることを発表し合おう」第5時(生き物が暮らす場所やかかえている問題についての表現を言ったり、例文を参考に書いたりしてみよう)の授業案です。本好利彰先生が作成したパワーポイント(スライド)教材1つで、外国語活動の授業をらくらくクオリティアップ!

執筆/福島県公立小学校教諭・本好利彰

監修/拓殖大学教授・居村啓子

目次

スライドは学級の実態に合わせて修正して使いましょう

小学6年生の「NEW HORIZON Elementary English Course 6」のUnit 6「Save the animals. ~生き物のためにできることを発表し合おう」全8時の5時目の授業の流れです。本時も、私が作成したパワーポイント(スライド)を使った授業を紹介します。学級の実態に合わせて修正し、活用してください。

パワーポイント(スライド)を使った授業の進め方

この記事の最後で、パワーポイントのファイルをダウンロードできるようになっています。必要な教師の発話やイラスト、音源などを挿入してあり、この資料を使うことで1時間の授業を行うことができるように作成してあります。このスライドを活用して、クリックしながら授業を進めてみてください。![]()

- クリックでスライドを進めるだけで、スムーズに授業を行えます。

- デジタル教科書を使用する場合は、パワーポイントから切り替えてください。

目標と授業の流れ

〇単元目標

生き物への理解を深めるために、生き物が暮らす場所や直面する問題、生き物のためにできることについて、聞き取ったり伝えたりすることができる。また、それらについて、例文を読んだり、例文を参考に書いたりすることができる。

○単元のゴール

生き物のためにできることを発表し合おう。

○本時の目標

生き物が暮らす場所やかかえている問題についての表現を言ったり、例文を参考に書いたりしてみよう。

【聞くこと】

●知識・技能

〈知識〉

・Let’s save 〜. Where do 生き物名 Live? 〜 is a big problem. We can 〜. およびその関連語句について、理解している。

〈技能〉

・生き物が暮らす場所と直面する問題についてのスピーチを聞いて、話の内容を聞き取ることができる。

●思考・判断・表現

・生き物への理解を深めるために、生き物が暮らす場所と直面する問題、自分達の身近でできることについての短い話を聞いて、内容を聞き取っている。

●主体的に学習に取り組む態度

・生き物への理解を深めるために、生き物が暮らす場所と直面する問題、自分達の身近でできることについての短い話を聞いて、内容を聞き取ろうとしている。

【読むこと】

●知識・技能

〈知識〉

・Let’s save 〜. Where do 生き物名 Live? 〜 is a big problem. We can 〜. およびその関連語句について、理解している。

〈技能〉

・Let’s save 〜. Where do 生き物名 Live? 〜 is a big problem. We can 〜. およびその関連語句を用いて書かれた文で、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や学習した表現を読んで、理解することができる。

●思考・判断・表現

・生き物への理解を深めるために、生き物が暮らす場所と直面する問題、自分達の身近でできることについて、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や学習した表現で書かれた文の意味を理解して、声に出して読んでいる。

●主体的に学習に取り組む態度

・生き物への理解を深めるために、生き物が暮らす場所と直面する問題、自分達の身近でできることについて、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や学習した表現で書かれた文の意味を理解して、声に出して読もうとしている。

【話すこと】(やりとり)

●知識・技能

〈知識〉

・Let’s save 〜. Where do 生き物名 Live? 〜 is a big problem. We can 〜. およびその関連語句について、理解している。

〈技能〉

・生き物が暮らす場所について、Let’s save 〜. Where do 生き物名 Live? 〜 is a big problem. We can 〜. およびその関連語句を用いて、お互いの考えや気持ちなどを伝え合うことができる。

【話すこと】(発表)

●知識・技能

〈知識〉

・Let’s save 〜. Where do 生き物名 Live? 〜 is a big problem. We can 〜. およびその関連語句について、理解している。

〈技能〉

・生き物が暮らす場所と直面する問題、自分たちが身近でできることについて、Let’s save 〜. Where do 生き物名 Live? 〜 is a big problem. We can 〜. およびその関連語句を用いて、お互いの考えや気持ちなどを伝え合うことができる。

●思考・判断・表現

・生き物への理解を深めるために、生き物が暮らす場所と直面する問題、自分達の身近でできることについて、簡単な語句や学習した表現を用いて、考えや気持ちなどを話している。

●主体的に学習に取り組む態度

・生き物への理解を深めるために、生き物が暮らす場所と直面する問題、自分達の身近でできることについて、簡単な語句や学習した表現を用いて、考えや気持ちなどを話そうとしている。

【書くこと】

●知識・技能

〈知識〉

・生き物が暮らす場所と直面する問題を伝えるために、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や学習した表現を理解している。

〈技能〉

・生き物が暮らす場所と直面する問題を伝える文を、例文を参考に書くことができる。

●思考・判断・表現

・生き物への理解を深めるために、生き物が暮らす場所と直面する問題、自分達の身近でできることについて、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や学習した表現を用いて、例文を参考に書いている。

●主体的に学習に取り組む態度

・生き物への理解を深めるために、生き物が暮らす場所と直面する問題、自分達の身近でできることについて、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や学習した表現を用いて、例文を参考に書こうとしている。

本時の流れ(例)

- 挨拶

- 単元のゴール、本時のめあての確認

- 教科書 Let’s Chant

- 教科書 Watch and Think

- Let’s Play 生き物がかかえる問題を考えよう!/ Matching Activity(カード)

- 教科書 Let’s Listen

- 教科書 Let’s Read and Write

- 教科書 Sounds and Letters

- ふり返り

各活動の流れ

①挨拶

元気に明るく挨拶をして、How are you? How’s the weather? などの簡単な質問をしてみましょう。

②単元のゴール、本時のめあての確認

単元のゴールと本時のめあてを確認しましょう。

③教科書 Let’s Chant (p.60)

教科書 p.60に載っている Let’s Chant です。朝の時間や帰りの会など授業以外の時間に行うと効果的です。

④教科書 Watch and Think (p.61)

「ソフィアのお父さんがコウテイペンギンを紹介しているよ。映像を見て、質問に答えよう。」

教科書 p.61の Watch and Think です。

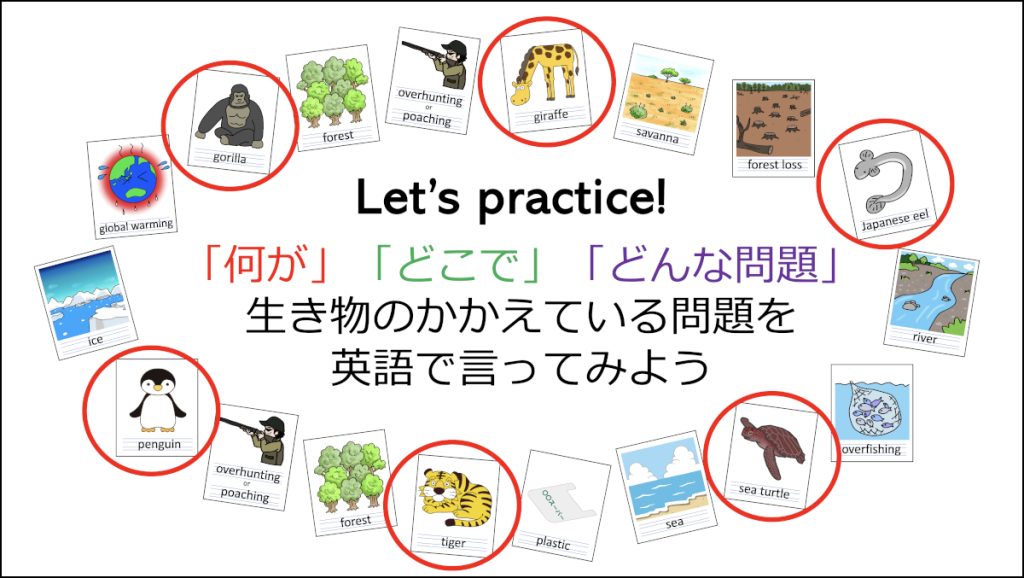

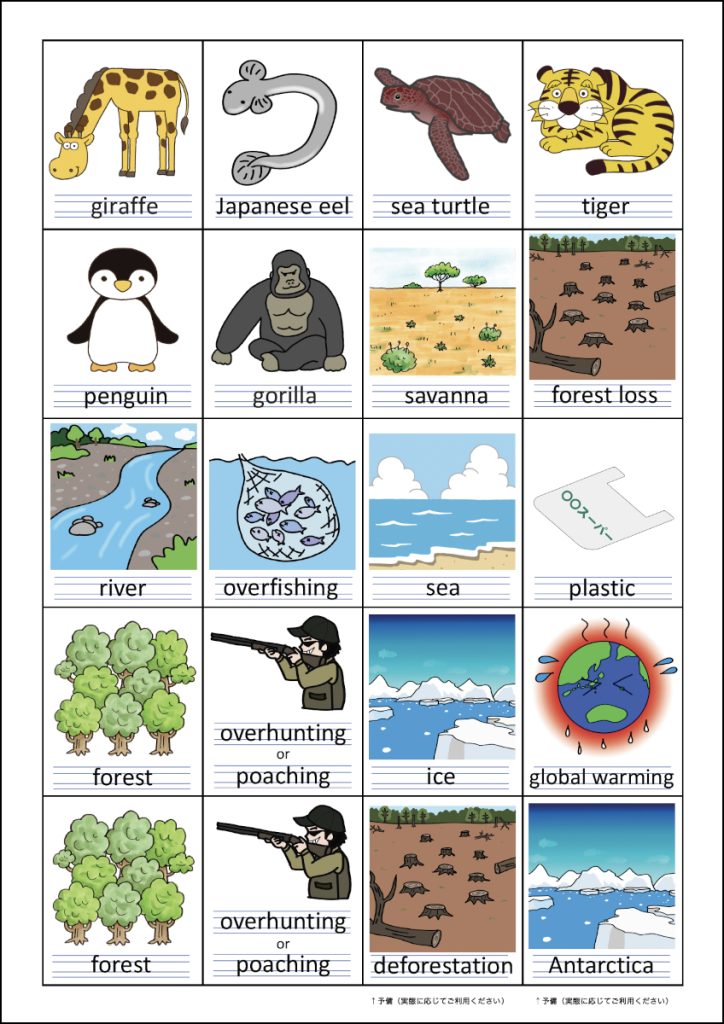

⑤Let’s Play 生き物のかかえている問題を考えよう/ Matching Activity(カード)

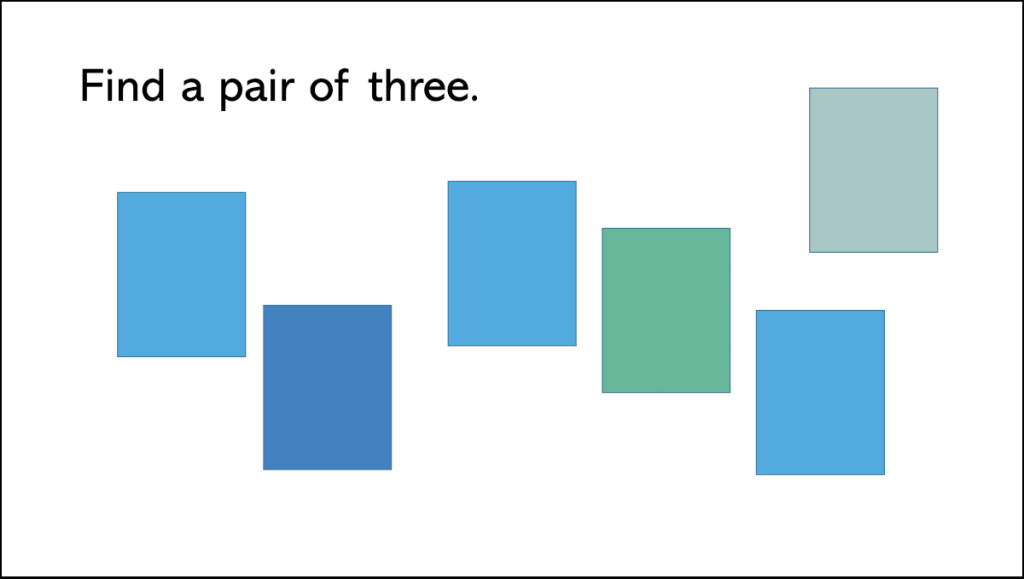

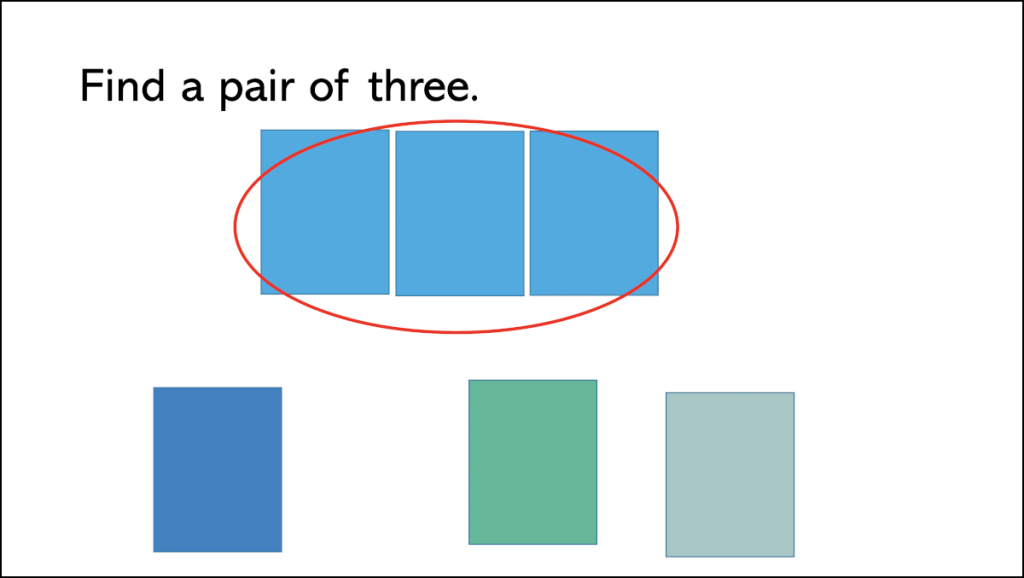

[1]Matching Activity

2時目の生き物のつながりの授業で、3枚1組のペアを探す学習を行いました。本時では、生き物のかかえている問題を3枚1組でペアにする活動を行います。

Find a pair of three. Find a pair of three.(2回目でクリックして、下図右のスライドを提示すると効果的です)

何のだろう?

生き物のかかえている問題で考えてみましょう。Make a pair and find the pairs.

と言ってカードを配りましょう。学習形態は個人・ペア・グループなど、実態に応じて行ってください。活動中は教師は机間巡視をしながら、支援が必要な児童にヒントを与えるなどしましょう。

Let’s check the answers.

1つずつの答えを確認して全体で発話しましょう。答えの例は以下のようになります。

【答え】

●Giraffes live in the savanna. Forest loss is a big problem.

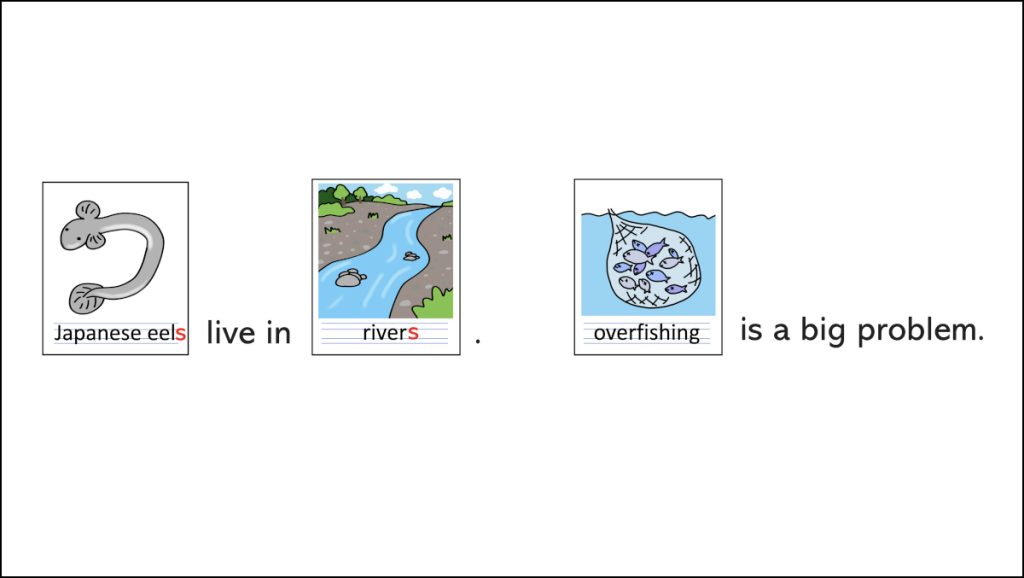

●Japanese eels live in rivers. Overfishing is a big problem.

●Sea turtles live in the sea. Plastic is a big problem.

●Tigers live in forests. Overhunting (Poaching) is a big problem.

●Penguins live on the ice. Global warming is a big problem.

●Gorillas live in the forests. Overhunting (Poaching) is a big problem.

※上記の「答え」は、非表示スライドで挿入されています。

答え合わせを行ったら、カードを並び替えて生き物のかかえている問題の英語表現の復習を行いましょう。

ここでは、カードを活用した簡単な活動をいくつか紹介します。アウトプットできるようにインプットをたくさんしていきます。ポイントはほんの少しの変化を加えていくことです。

[2]カルタで復習

●レベル1:単語で行う

ペアで行います。カードをシャッフルして、表にして机の上に置きます。まずは単語ベースで行い、徐々に難易度を上げていきましょう。

●レベル2:1回で取れるカードの枚数を変える

レベル1では1回に取れるカードは1枚でしたが、レベル2では、取れるカードを2枚、3枚、1枚など、その都度変更しましょう。1回目とはペアを替えて行いましょう。取れるカードを複数枚にすると、ペア2人ともカードを取る可能性が高くなります。

●レベル3:文で行う

今度は「Sea turtles live in the sea. Plastic is a big problem.」のように文で伝えてカルタを行います。3枚のカードを取ることができます。児童が最後まで文を聞くように、教師が「Go!」と言ったらカードを取ってよいなど、ルールを決めることも活動がうまくいくコツになります。

●レベル4:生き物のかかえている問題の3カードの中の1単語のみ伝える。

最後は、文の中の1単語のみ伝え、3枚のカードを取らせます。「Sea turtles live in the sea. Plastic is a big problem.」であれば、教師は「sea turtle」か「sea」か「plastic」のどれかを言います。そして、1枚の単語から関連する生き物のかかえている問題のカード3枚を児童は取ることができます。

レベル1からレベル4の各レベルを3、4回行うと、全部で15回程度行えます。ペアもその都度替えると効果的です。

このような簡単な活動では、□勝□敗など、自分の勝った数などをお互いのペアに伝えて行ってもよいでしょう。実態に合わせて行ってみてください。

[3]生き物のかかえている問題の順番に並び替える1

2時目で扱ったカードを、ペアで生き物のかかえている問題の順番に並び替えます。そのときに運動会でおなじみの「天国と地獄」の曲を流します。この曲をかけるだけで、児童は「急がなければ」と思うようです(笑)。

![[3]生き物のかかえている問題の順番に並び替える1スライド](https://kyoiku.sho.jp/wp-content/uploads/2025/10/affc663f687045b5e0813b30c2dfca4d-1024x578.jpg)

[4]生き物のかかえている問題の順番に並び替える2

1回目を終えたら、カードをシャッフルします。やることは同じですが、曲が倍速になっています。それだけで児童のやる気は継続できます(アニメやゲームの曲などもよいと思います)。

さらに、ペアを変更して行いました。ペアを替えることで、普段話さない友達と協働作業ができたり、仲の良い友達と活動できたりと、メリットはたくさんあります。

授業で使えそうなアイデアは日常生活からたくさん探すことができます。人気ゲームの曲が運動会で使われているのを聞いて、「授業で流したら児童は喜ぶだろうな」と思い、しばしば使って活動しています。児童が学習内容を「学びたい」と思わせる教師の力量も大切ですが、「楽しいな」とやる気スイッチを入れる方法も、日々の生活の中でヒントを得ることができます。アンテナを高くしていると、アイデアは日常生活の中にたくさんあふれています。

[5]神経衰弱2

生き物のかかえている問題カードで、神経衰弱を行います。

この神経衰弱は同じカードではなく、生き物のかかえている問題でつながるカードをめくったら取ることができます。行い方は動画にしてスライドに挿入してありますので、参照してください。スライド内容は3時目のスライドと同じものになっています。やり方は基本的には同じなので参考にしてみてください。

カードの裏面を濃い色で印刷しないと、裏返したときに透けて見えてしまい、神経衰弱などのゲームが成立しなくなってしまうので注意してください。

【ダウンロード】生き物のかかえる問題カード

(記事の最後でダウンロードできます。)

⑥教科書 Let’s Listen (p.62)

「大石先生たちのスピーチを聞いて、生き物の暮らす場所とかかえている問題を線で結ぼう。」

本時の学習を通して、リスニングに出てくる単語はだいたい理解できていると思います。本来であれば、単語を児童自身で読んでみたり、全体で発話したりすることがリスニングを行う際の有効な手立てとなりますが、インプットをしっかりこの学習段階までで行っているので、時間をかけずに Let’s Listen を行いましょう。

⑦教科書 Let’s Read and Write (p.63)

本時に学習した表現や、児童が調べたい生き物のかかえている問題を書きます。教師は机間指導をしながら児童のサポートを行いましょう。また、書き終えた児童には書いた英文が読めるか、文字と音が一致しているか、教師が確認するとよいと思います。それが発表に向けての個別指導にもなります。

⑧教科書 Sounds and Letters (p.69)

教科書 p.69の Sounds and Letters です。Unit 6 の Sounds and Letters では、2つの文字で表す音を学習します。本時は wh の音を扱います。(1)〜(4)まで順番に学習を進めましょう。デジタルブックの音声で児童が難しいと感じているようであれば、教師やALTが再度ゆっくり、繰り返し発話しましょう。

⑨ふり返り

本時の学習をふり返り、全体で共有しましょう。

居村啓子(いむらけいこ)

拓殖大学外国語学部英米語学科教授。言語学博士。児童図書出版社、児童英語教育機関勤務、立教大学異文化コミュニケーション学部助教、上智大学言語教育研究センター嘱託講師を経て現職。2020年よりNHKラジオ「小学生の基礎英語」講師を務める。研究テーマは「子どもの第二言語習得」、「フレーゾロジー」。

本好利彰(もとよしとしあき)

福島県公立小学校教諭。福島県小学校・中学校・千葉県小学校教諭を歴任。また地区外国語教育推進リーダーを務める。2018年より拓殖大学外国語学部で「小学校英語教育入門」を担当。2021年東京書籍アドバイザー。 2023年より東京書籍の会員制教育情報サイト「東書Eネット」にて実践事例、指導技術などを連載中。

パワーポイント(スライド)ダウンロード

6年Unit6-5パワーポイント(55スライド)、ワークシート(1点)

※購入日の翌日を1日目と数えて30日目いっぱいまでご利用いただけます。購入履歴(日時)は マイページにてご確認いただけます。

※月額制ではありません。期間終了後に自動更新して新たなお支払いが発生することはありませんのでご安心ください。

※個別の領収書発行はできません。経費請求等の帳票としては、小学館ペイメントサービスからの購入完了メール、もしくはマイページの購入履歴、クレジットカードのご利用明細等をご利用ください。

※デジタルコンテンツの性質上、ご購入後の返品・返金には対応できません。

特定商取引法に基づく表記>>

構成/本田有紀子 イラスト/畠山きょうこ・やひろきよみ・横井智美・本田有紀子 アニメーション/鶴岡信治 歌・チャンツ/本田有紀子