子どもたちが「問題を見出す」ための理科教材の工夫とは 【理科の壺】

理科の導入場面を考える際は、子ども自身で問題が書けるようにするだけではなく、意欲をもたせるという事も重要です。問題が書けることと、意欲をもつことは別の話なのです。意欲をもたせるためには、教材の工夫が重要になります。授業に繋がりかつ、子どもが意欲をもつ教材です。教科書に載っている教材をそのまま使うことが必ずしもいいわけではありません。問題が大きく変わらなければ変えてもいいのです。今回はその教材の工夫について考えてみましょう。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/宇都宮大学共同教育学部附属小学校教諭・津村 純

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

「問題の見出し」、先生方はどのように取り組まれていますか? 日常経験や体験活動から問題を見出そうとしても気づきが拡散しすぎてしまったり、子どもたちが必要を感じていなかったりということはありませんか? 子どもたちが問題を見出しやすくするために、教材にひと工夫を加えてみるのはどうでしょう?

工夫① 着目点を明確にできる工夫

問題を見いだすためには、子どもたちに気付いて欲しいポイント、「あれ?」「なんで?」と思ってほしいポイントが各単元であります。

4年生「自然のなかの水のすがた」では、水の蒸発や結露を取り扱います。あった水が自然となくなったり、何もなかった場所に水が現れたりするというものです。子どもたちが水や温度、水の行方に着目して問題を見出せるようにするために、体験活動で結露を使って遊ぶ教材の工夫を紹介します。

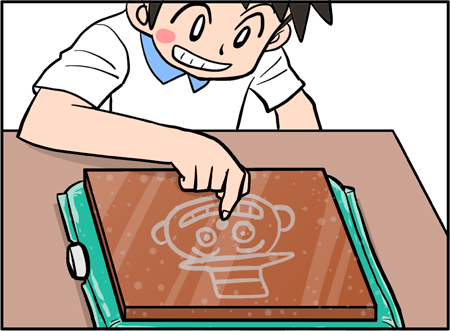

子どもたちにとって結露で遊んだ経験と言えば、冬の窓ガラスや雨の日の車の窓ガラスに絵を描いたことなどでしょう。

この学習場面において、教科書ではプラコップを冷蔵庫で冷やして取り出す・保冷剤をパックに入れて結露を起こすというものが一般的です。今回ご紹介するのは、金属板を保冷剤で冷やす、というひと工夫を加えることで、遊びの要素を取り入れることができるというものです。

保冷剤の上に銅板を置くと、空気中の水分が結露して、金属板に文字や絵が描けます。

その中で、「冷えているから描ける」「水がつくから描ける」といった、保冷材に載せた時と載せていない時の温度や表面の状態の差異点に着目した気づきが生まれます。

どうしてかけるのかな?

かけるときとかけないときの違いは何かな?

水滴が付いている。(表面の水滴に着目)

どうして水滴が出てくるの?

冷やしたら出てきた。(温度に着目)

温度と関係があるのかな? 問題を考えてみよう!

そして、「冷やすと付く水はどこから来たのだろうか?」という問題を子どもたちが見いだすことができます。