小1算数「かさくらべ」指導アイデア《任意単位を用いて表したり比較したりする方法を考える》

執筆/福岡教育大学附属福岡小学校教諭・西島大祐

監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏

目次

単元の展開

第1時 身の回りにあるもののかさに関心をもち、直接比較の方法で比べる。

▼

第2時 身の回りにあるもののかさを間接比較の方法で比べる。

▼

第3時(本時)身の回りにあるものかさを任意単位を用いて、数として表したり、比較したりする方法を考える。

▼

第4時 身の回りにあるいろいろなもののかさ比べをして、任意単位によるかさの表し方や比べ方についての理解を深める。

本時のねらい

2つの容器のかさについて、どちらがどれだけ多いかを調べる活動を通して、任意単位を用いたかさの表し方やかさの比べ方について理解することができるようにする。

評価規準

身の回りにあるもののかさを単位として、2つの容器のかさを単位のいくつ分という考えを使って数値化し、比べることができる。(知識・技能)

本時の展開

前の学習では、3つの容器に入っている水のかさを比べましたね。どのように比べましたか。

同じ入れ物に移して比べました。

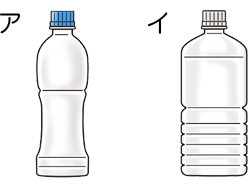

そうでしたね。今日は、この「ア」と「イ」の入れ物に入る水のかさを比べます。(問題場面と実物の容器を提示する)

アと イに 入っている 水は、どちらが どれだけ おおいでしょう。

前の問題と、どこが変わっていますか。

容器の数が2つになっています。

どれだけ多いかを答えないといけません。

どちらが多く入りそうですか。

イのほうが多く入りそうです。

イが多く入りそうという人が多いですね。どちらがどれだけ多いかを調べるにはどうしたらよいでしょう。

同じ入れ物に移して比べるとよいと思います。

今日は、どんなめあてで学習をしますか。

どちらのかさが多いかを調べよう。

どちらがどれだけ多いかを調べる方法を考えよう。

では、めあてを書きましょう。

どちらのかさがどれだけ多いか調べよう。

見通し

※本時の見通しは、既習である「長さくらべ」の学習を子供と一緒に想起しながらもたせます。

どのように調べるとよいか、みんなで一緒に考えましょう。前に、机の横と縦の長さを比べた学習を思い出しましょう。ノートを見て、みなさんがどのように比べたか、発表してもらいしょう。

僕は、鉛筆のいくつ分かで比べました。

私は、消しゴムのいくつ分で比べました。横の長さが消しゴム11個分、縦の長さが消しゴム7個分だったから、横が4個分長いことが分かりました。

※ノートをふり返らせたり、長さくらべのときの板書の写真を提示したりして、鉛筆や消しゴムのいくつ分で比べたことを想起させます。

同じように、水のかさも数に表して比べられますか。

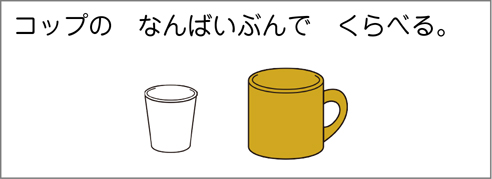

長さのときと同じように、コップで何杯入るか調べたらとよいと思います。

なるほど。では、このようにコップをいくつか使えばよいのでしょうか。

コップ何杯かで調べられそうです。

カップでも比べられると思います。

同じコップを使わないといけないと思います。

いろいろな考えが出ましたね。では、グループで協力しながら、どちらの入れ物がどれだけ多いかをコップを使いながら調べてみましょう。

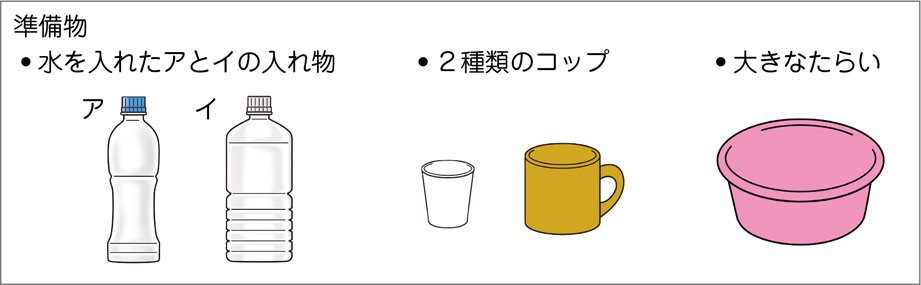

※グループに配付する道具は、以下の物を用意して、必要なものを選んで調べるようにする。

※4〜5人のグループに準備物を用意しておき、水がこぼれても活動がスムーズに行えるようにしておく。なお、できれば水には絵の具を溶かして、容器ごとに違う色にしておき、たらいも2つ準備しておくと、測定の際に水がこぼれたときの誤差を計り直すことができるようにする。

アとイの入れ物に入る水のかさを比べます。どちらがどれだけ多いでしょう。結果と比べ方をノートに書きましょう。

※ワークシートの場合は、ここでワークシートを配り、結果とともに比べ方を書くように指示をする。

※本時では個人ではなく、4人くらいのグループで活動させ、かさの比べ方を考えさせる。

※測定の誤差のことも考え、結果については「およそ」コップ何杯でよいということを机間指導のなかで指示する。

グループでの活動の様子

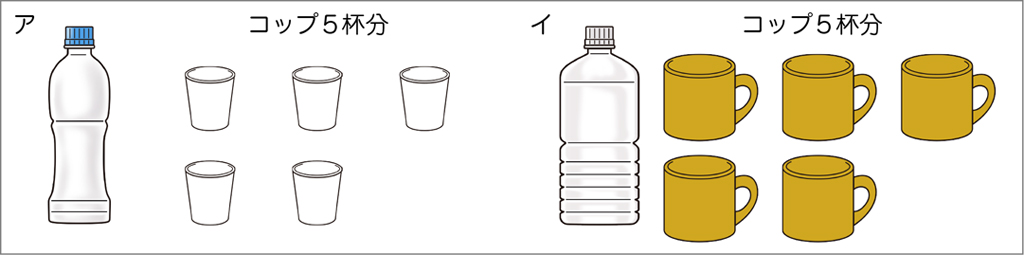

A つまずいているグループ

・同じ単位を使わずにかさを数値化する。

○「長さくらべ」のときの学習を基に、コップのいくつ分で比べようとしている。

●コップのいくつ分で比べてはいるが、アの入れ物とイの入れ物で別のコップで比べようとしているため、正確な結果が出ていない。

アの入れ物は小さいコップでだいたい5杯。イの入れ物は大きいコップでだいたい5杯。だから、同じかさになる。

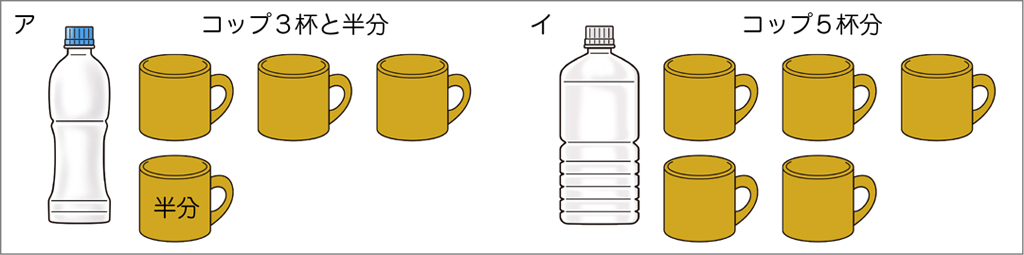

B 素朴な解法のグループ

・同じ単位を使ってかさを数値化するが、違いは数値化できない。

アの入れ物は大きいコップで3杯とあと半分。イの入れ物は大きいコップでだいたい5杯分。だから、イがたくさん入る。

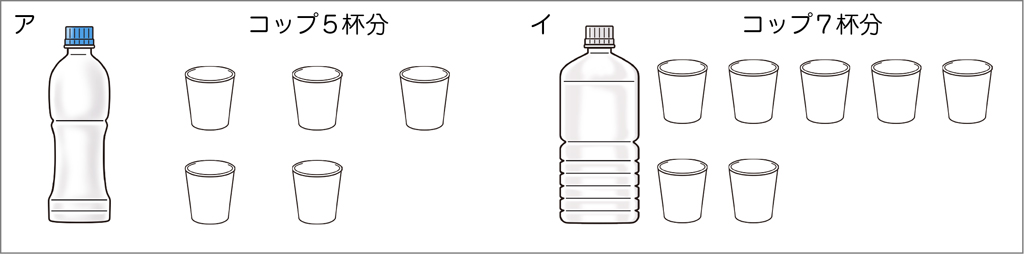

C ねらい通りに活動しているグループ

○「長さくらべ」のときの学習を基に、同じコップのいくつ分で比べようとしている。

○「同じ大きさのコップ」のいくつ分ということを意識し、2つの入れ物に入る水のかさを比べることができている。

アの入れ物は小さいコップでだいたい5杯分。イの入れ物は小さいコップでだいたい7杯分。だから、イが小さいコップ2杯分たくさん入る。

Aのグループには、長さの学習では2つのものの長さを数値化するときに、「同じ長さのもののいくつ分」(単位)を「繰り返し」使ったことを確認し、小さいコップか大きいコップか一方を「繰り返し」使わなければいけないことに気付かせます。Bのグループには、イがどれだけ多いかがはっきりしないことから、小さいコップのいくつ分で調べるよう促します。

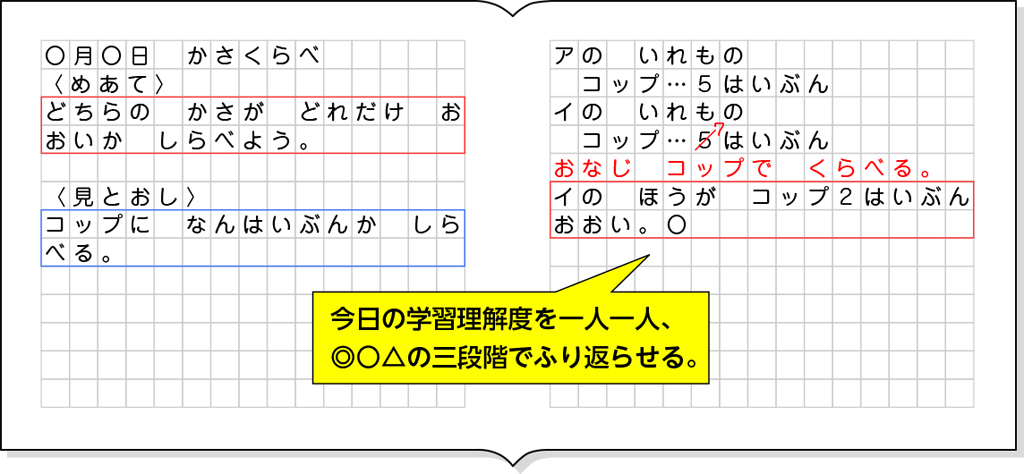

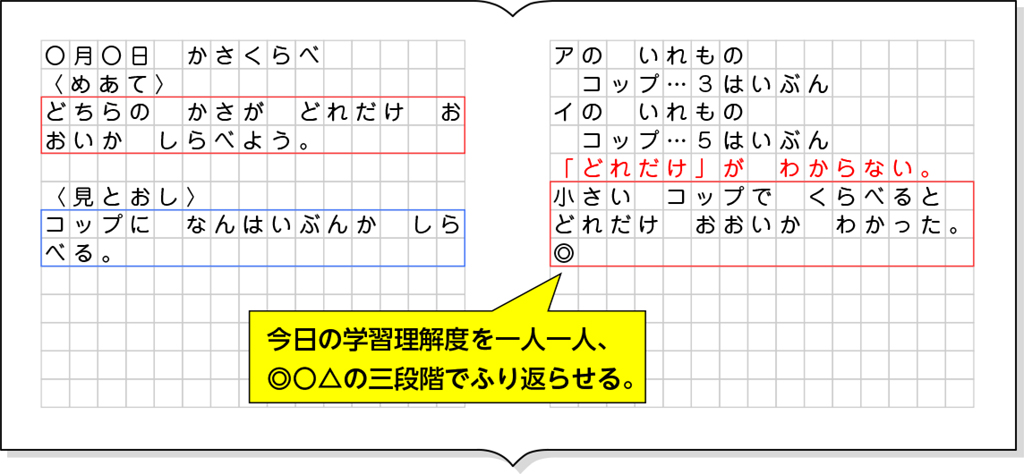

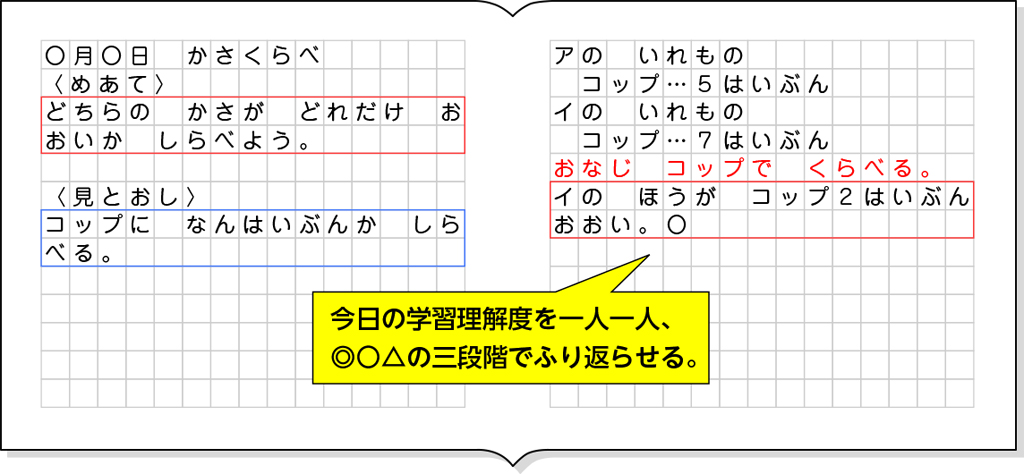

ノート例

※赤字で書かれている箇所は、解決方法の共有や交流のなかで、付加・修正して書いたものです。

A つまずいている子

B 素朴に解いている子

C ねらい通り解いている子

学び合いの計画

学び合いの段階では、電子黒板などの大型モニターを活用して、A、B、Cのグループの解法を意図的に動画や写真に撮影しておき、互いの方法を見合うことができるようにしておきます。水のかさを比べるという動的な活動ですから、それを共有するために動画や写真などがあり、子供たちがそれぞれを比較しやすいような工夫が必要です。互いの解決方法を見合ったうえで、学び合う時間を設定すると、Aのような考え方をしていた子供は、正しい比べ方を基にして、任意単位の比較方法を捉えやすくなると考えます。

全体での話合いでは、まず、Aのような考えに寄り添いながら「同じ大きさのコップのいくつ分」という考えに着目させていきます。その際、「見通しでみんなが言ったように、コップのいくつ分という考え方で比べているのでよいのではないですか」と見通しに立ち返る発問をすることで、「同じ大きさのコップ」というところが大切であるということを意識付けていきます。また、小さいコップ5杯と大きいコップ5杯だから、イのほうがたくさん入るという考えは大小比較としては正しい判断ですので、それを認めつつ、「どれだけ」多いかという本時の問いには答えていないことを確認します。

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

では、はじめにAグループのみんなの比べ方を見てみましょう。

イラスト/横井智美、やひろきよみ