国語科の「一斉授業」アップデート|一斉授業で「個の学び」を深める技【中野裕己の授業技術アップデート09】

『小学校国語授業アップデート』の著者で、国語科(読むこと)、対話指導、ICT活用の研究を精力的に進める中野裕己先生による新連載! 「発問」「教師の“ポジショニング”」「価値付け言葉」「問い返し」「ICT活用」「話合い活動」「授業準備」の7つの柱をテーマに、“明日から”できて“ずっと”役立つ授業の技を、多岐にわたってお届けします。

第9回目のテーマは、《「個の学び」を深める一斉授業》です。

執筆/新潟大学附属新潟小学校教諭・中野裕己

目次

一斉授業とは?

連載第9回目となりました。新潟大学附属新潟小学校の中野裕己(なかの・ゆうき)です。

今回は、一斉授業のアップデートについて取り上げたいと思います。

先生方は一斉授業という授業形態をどのように捉えられていますか? まずは、私の理解しているところを共有させてください。

《一斉授業》

集団が一斉に共通の内容を追究する授業形態である。多くの場合、子供の机は黒板に向かって並べられ、黒板の前に立つ教師が、発問、指示、説明をすることによって授業が進行する。

多くの授業は教科書にある共通教材に基づいて進められるため、「一斉に共通の内容を追究する」一斉授業は、教室の基本的な授業形態となっています。教師は、発問・指示・説明によって、授業を進行したり、学びを深めたりする役割を担います。

しかしながら、「個別最適な学び」というキーワードが登場して以降、一斉授業に対する批判的な声が大きくなってきたように思います。

一斉授業で問題となる指導

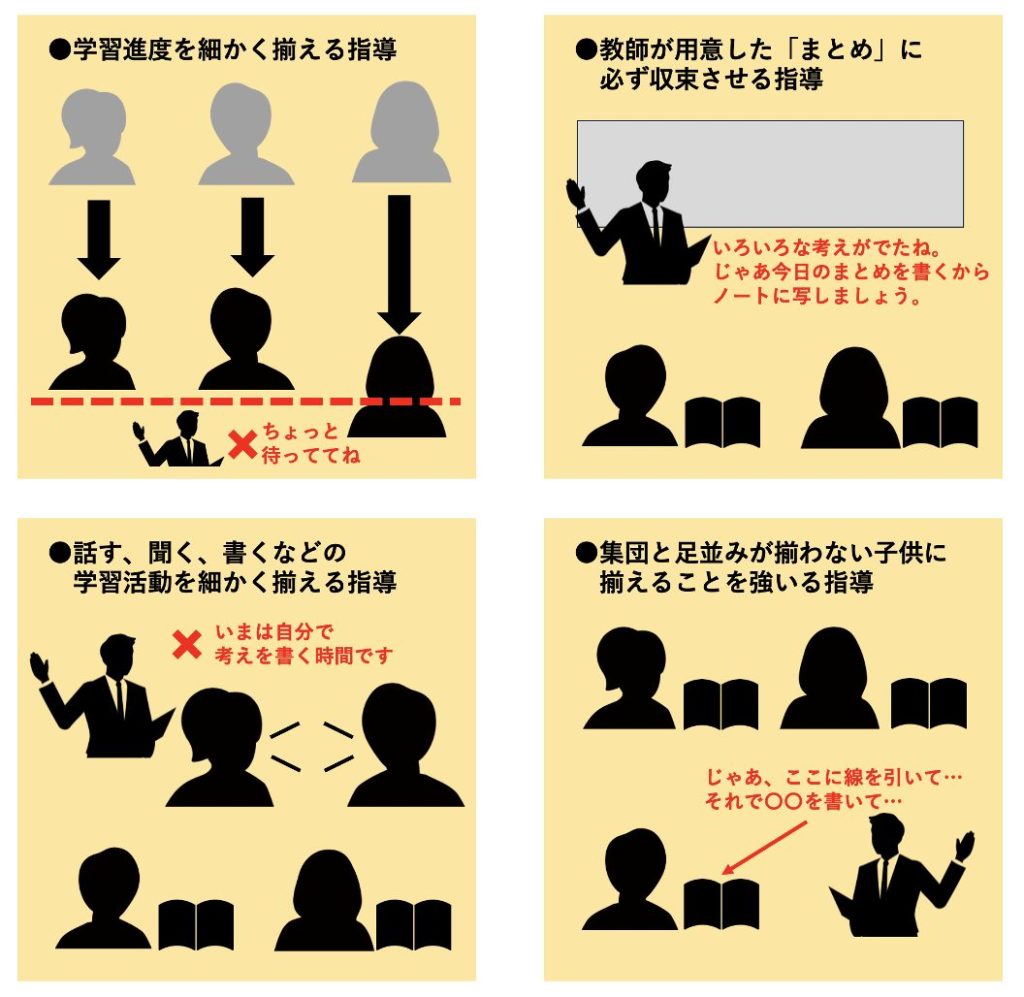

一斉授業は、集団が一斉に同じ内容を追究することから、集団を一律に揃える指導をしてしまいやすいという問題点があります。例えば、次のような指導が例に挙がります。

上掲のような教師の指導によって、一斉かつ一律に学ばざるを得なくなっている子供の姿を指して、一斉授業の問題点とすることがあるのです。そして、自由進度学習など、一斉にも一律にもならない学習形態を必要とする声が高まっています。