インタビュー/紺野 悟さん|学びを自分なりにアレンジするクリエイティブな部分が教師のおもしろさ【注目の若手&中堅教師に聞く「わたしの教育ビジョン」Vol.06】

埼玉県公立学校で教鞭をとる傍ら、教育サークルの主宰や教育イベントの開催、さらには「みんなの教育技術」をはじめとする教育メディアでの執筆活動など精力的に活動する紺野悟先生。その学びの原動力となっている教職への思いや、教師の学びに対する考え方などを聞きました。

埼玉県公立小学校教諭

紺野 悟(こんの・さとる)

埼玉県公立小学校教諭。埼玉の教育サークルclover代表。イベントを数多く企画・運営し、価値ある教育情報を広めている。共著に『全単元・全時間の流れが一目でわかる!社会科6年 365日の板書型指導案』(明治図書出版)がある。

目次

教職1年目に始めた教育サークルでの学び

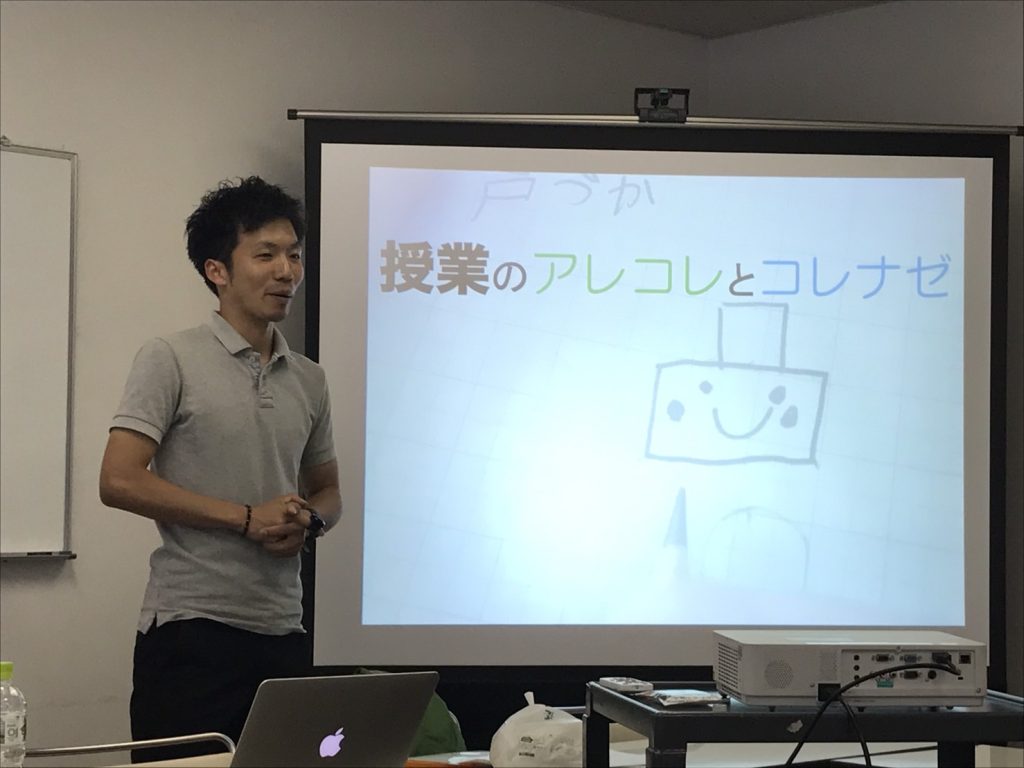

紺野悟先生が代表を務める教育サークル「clover」。現在は紺野先生の地元である埼玉県を本拠地に、2~3か月に一度、授業づくりセミナーを開催するなどの活動を行っており、県の内外から多くの教員が参加し、模擬授業を通じた学び合いを行っています。

このサークルの活動は現在11年目。そのスタートは紺野先生の教職1年目のことでした。

「時代としてはちょうど『単元を貫く言語活動』ということが謳われていた頃だったのですが、とにかく何をどうすればよいのかまったくわからなくて。大学時代からの同期4人で一緒にお酒を飲みながら『じゃあ、サークルでも作ってみようか』と話し合ったのがきっかけですね」

初任者として配属された学校では、勤務態度や指導案の提出の仕方まで厳しい指導を受けることもあったといいます。そんなとき、同期を中心としたサークルでの学び合いの場は大きな心の支えになったと紺野先生は振り返ります。

「『単元を貫く言語活動』もそうですが、クラスの中のちょっと気になる子の話など、何でも話し合える存在が身近にいたのは大きかったですね。結局、何の答えも出ずにただ飲んで終わる、ということも多かったですけど(笑)」

当初は講師の先生を呼んでその話を聞くというスタイルで行われていたサークル活動も、近年は各教科のテーマを決めて、参加者が模擬授業を持ち寄って学び合うスタイルが定着しているとのこと。参加者の年齢・キャリアも幅広く、さまざまな授業づくり、学級づくりの事例に触れられることが大きなメリットだといいます。

「たとえば一人の先生の授業を5回見たらその先生の授業についてはより深く理解できるかもしれませんが、その授業が必ずしも自分の授業観やクラスの実態に合致しているわけではないですよね。それよりも、より多くの人の授業づくりや学級づくりに触れて、自分の教育観や学級づくりに取り入れられそうなものを、少しずつ取り入れていくやり方がいいのではないかなと考えて、今はこのようなスタイルで学び合っています」

授業づくりや学級づくりに関する大きな学びのほか、授業の中での立ち振る舞いやミニネタ、アイスブレイクの手法から、飲み会でのちょっとした人間関係の築き方まで、サークルでの人脈から得るものは多いと紺野先生は語ります。

恩師との出会いで教材研究の大切さに目覚める

紺野先生が教職を志すうえで、また教員としての土台をつくるうえで最も影響を受けたのは、大東文化大学文学部教育学科での、山中吾郎教授との出会いでした。

「山中先生が担当されていた教科教育法の国語の授業で、それまで自分が気づかなかった物の見方とか教材の見方に触れて、そこから教材研究の大切さを意識するようになりました。

たとえば『ちいちゃんのかげおくり』の模擬授業で、当時大学3年生だった自分は子どもたちにあらすじを書かせるような授業を考えてんですけど、山中先生に『それで何になるの?』と指摘されて。そこで『物語の内容がわかるんじゃないですか』みたいなことを答えたら、さらに『内容がわかればいいの?』って」

山中教授が若き日の紺野先生に問いかけたのは、この教材を通じて子どもたちに何を学ばせたいのか、何を読み取らせたいのかという点でした。山中教授の問いは続きます。

「『ちいちゃんが奪われたものは何?』と先生に聞かれて、お父さんを奪われ、お母さんとお兄ちゃんを奪われ、食べるものも奪われ…と答えながら『そうか、奪われたものっていう見方があるのか』とも考えていたら、最後に『じゃあ奪われなかったものは何?』と尋ねられたんです。

そこでようやく、『ああ、家族に会いたいという思いだけはずっと奪われなかったんだ』ということに気づいたんです。実際に授業でそこまでできるかどうかは別にして、教師はここまで作品を読み込むべきなんだということを学びましたね」

山中教授との交流は今も続いており、2か月に1回ほど、実践した授業を報告してその内容を検討するなどの活動も行っているとのこと。紺野先生にとって、まさに生涯の恩師といえる存在です。