ICT支援員とはどんな仕事か?五十嵐晶子さんに聞くICT支援員との付き合い方#01

デジタル化が進む教育現場で注目を集める「ICT支援員」。GIGAスクール構想の推進に伴い、全国の自治体でその採用が広がっています。しかし、ICT支援員の具体的な役割や、教職員との効果的な連携方法についてはまだよくわからないという先生も多いのではないでしょうか。

そこでICT支援員に関する理解を深め、よりよい「付き合い方」ができるように、中央教育審議会デジタル学習基盤特別委員会の委員も務める五十嵐晶子さんによる解説を3回にわたってお届けします。第1回となる今回は、まず「ICT支援員とはどんな仕事なのか」お話しいただきます。

目次

ICT支援員の仕事に対する認識、ずれていませんか?

はいこんにちは、ICT支援員の支援・育成をしている五十嵐晶子です。私は、およそ20年前から学校のICT支援の仕事に関わっています。

この20年で、学校のデジタル環境は信じられないくらい変わりました。端末の数が劇的に増えたこと、接続方法の主流が無線になったこと、ログインを要求するソフトウェアが主流になったこと、などなど、変化の要因を数え上げればきりがありません。

当然、ICT支援員の仕事も大きく変わりました。しかもこの変化は年々加速しています。機器やソフトウェアの更新により、たった1年で仕事がガラッと変わることは当たり前。半年で変わることすらあるんです。その変わり方があまりに早いので、教育関係者の間でICT支援員の仕事に対する認識がずれているような気がします。いまだにパソコン教室の面倒を見る人だと思われていたり、一人一台環境の運用管理の大変さが分からなかったり。

私はそのようなズレを少しでも解消したいと思い、ICT支援の実際についてあちこちで情報発信をしています。今回の連載を通じて「みんなの教育技術」読者の先生方に、学校のICT活用において求められているICT支援員との連携による業務改善について、少しでも知っていただけたら幸いです。

ICT支援員は同じ学校の仲間です

国が位置づけた仕事になりました

まずはそもそもICT支援員とは何ぞや?というところからお話ししていきたいと思います。本稿では「ICT支援員」という言葉を使っていますが、正式名称は「情報通信技術支援員」と言います。学校教育法施行規則の改正(2021年8月23日)により、スクールカウンセラーなどと並ぶ学校職員のひとつとして位置づけられました。これまでぼやっとした位置付けだったこの仕事が、学校の正式な仕事としてようやく位置付いた、という思いです。

正式な職員としての責任があります

ICT支援員が正式な学校職員として規定されたということは、逆に言うと「学校職員としての自覚を持って働かなきゃいけないし、教育に対して責任がある」ということ。お手伝い感覚じゃダメなんだってことです。これはわれわれICT支援員が心せねばならないことです。

そして先生方にも、ぜひ同じ学校で働く仲間なんだという意識を持ってICT支援員に接してもらいたいのです。仲間なんですからどうぞ遠慮せず、ICTに関わる仕事の依頼や相談をどんどんしてください。同じ学校の職員として気軽にやりとりできるようになれば、教育活動にもきっとよい効果を生むと思うんですよね。

それではここからは、ICT支援員の仕事内容について説明していきます。

ICT支援員のお仕事①授業支援

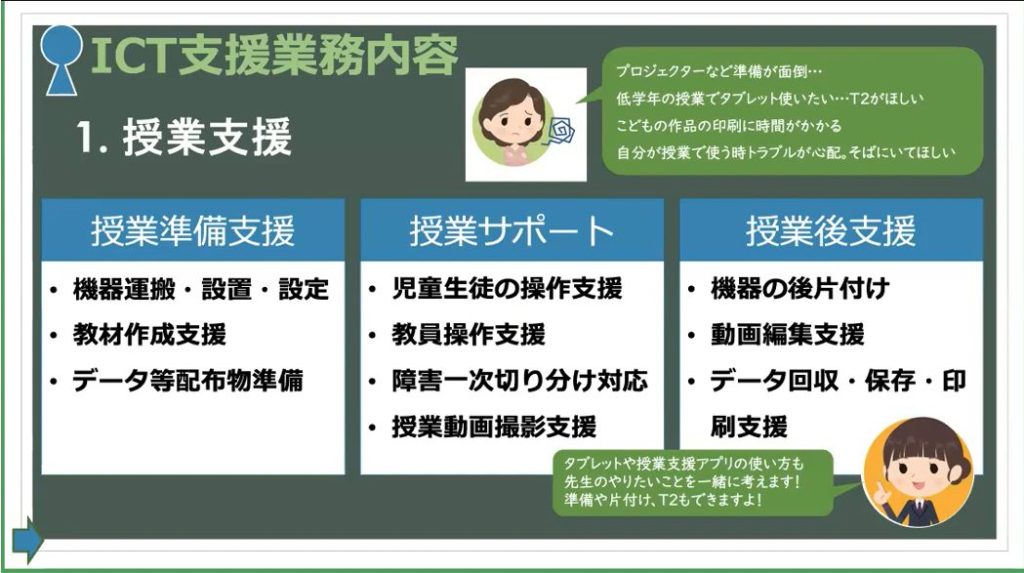

ICT支援員の仕事の一つ目は「授業支援」。これは文字通り、授業を支援する仕事です。というと、先生のお手伝いをするだけの仕事みたいに見えますが、いろいろな仕事があるんですよ。ざっと挙げると次のような3領域の仕事があります。

- 教員補助

- 授業者支援

- 学習者支援

この3領域の具体的な仕事について説明していきますね。

教員補助

まずは「教員補助」。この仕事は「教員業務支援」と言われることもあります。つまり授業以外の部分でのサポートです。分かりやすい例で言うと、教材を準備したり、教材を印刷・配布したりなんていう、まあ紙の時代と変わらぬお仕事ですね。デジタルの時代になっても紙はゼロにはできないので。

あとは、ICT環境の運用管理です。これはデータ的な運用管理ではありません。機器の棚卸しであったり、日常的な機器のメンテナンスですね。端末数が増えるにつれ、機器の故障、紛失なんかが増えてきました。

それから、アカウントの年次更新っていう仕事があります。これはもう近ごろ非常に重要かつたいへん手間の掛かる仕事になってます。

授業者支援

そして、ICTを使って授業をする先生方の授業自体を支援する仕事が「授業者支援」です。大まかに言って、次のような仕事があります。

- 先生が授業を行う上で使うICT機器・ソフトウエアの準備

- ICTを使う授業にT2として参加して様々な支援を行う

- 授業が終わってからのICTまわりの後処理

たとえばプロジェクターや電子黒板が各教室に一台ないこともあります。その場合は、授業が始まる時に合わせて教室へ運び、接続等のセッティングをして、すぐに映せるように準備しておきます。授業が始まってからも、機器やソフトウェアがちゃんと動いているかに目を配ります。

子供たちの画面がフリーズして動かなくなったら、すぐに対応します。Wi-Fiのオンオフや無駄に開いているタブを消すなどを試して、できるだけ授業を止めないように配慮します。

学習者支援

「学習者支援」というのは、子供側に寄り添って支援をすること。でもこれが、すっごく難しいことなんです。子供は一人一人、知識も感覚も距離感もみんな違いますからね。マニュアルもないし、正解もない。だからこそ、ICT支援員は子供との関わり方についても日々勉強していく必要があります。ICT支援員はICTのことだけ勉強していればいい、というわけではないんですね。

結局、こうしたICT支援がうまくいくかどうかは、先生とICT支援員さんの信頼関係に尽きるんです。だからICT支援員が早期に活躍できるかどうかは、先生とICT支援員との信頼関係をなるべく早く構築できるかどうかにかかってくるのです。

ICT支援員のお仕事②校務支援

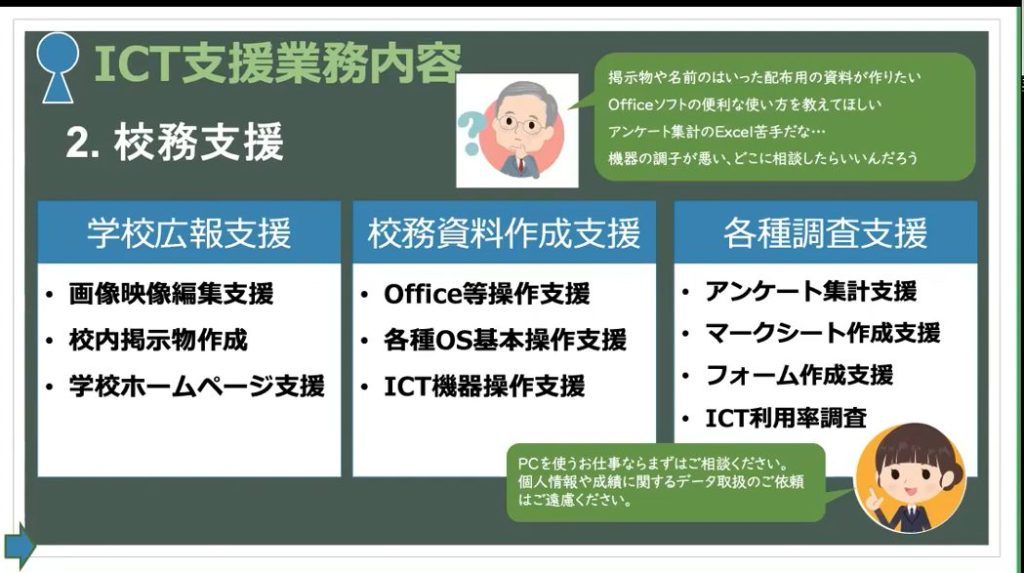

校務処理のICT活用

校務支援とは何かというと、授業以外の全部と言っていいと思います。ふだん保護者や子供が目にしない部分です。実際に職員室に入って仕事をしてみると、「ここにこんなにたくさん仕事があるの!」と驚きます。もう「こんな仕事がありますよ」と、ひとつずつ挙げていくのが難しいくらい、いろんな仕事があるんです。

正直言って、中には「学校のパソコンで処理をすればだいぶ楽になるだろうな」っていう仕事もあります。これから学校の情報化が進む中で、改善していってほしい部分です。

校務処理と情報セキュリティ

校務支援の仕事の中には、外部人材が手を出していい部分と、出してはいけない部分があります。この区別をICT支援員の側が理解しているかどうかというのは、すごく大事なことなんです。先生側でも、この部分を全く分かってない場合がすごく多くて、中には「もう忙しいから誰にでも任せちゃえ」みたいな、セキュリティ意識の低い仕事の任せ方をよく見ます。でも、今の時代、こういうのは通りません。

セキュリティとか個人情報は、この20年でだいぶ厳密になりました。原則としてICT支援員がアカウント情報に触れることは禁止です。特に校務支援システムは、子供たちの機微な情報が登録されていることが多いので、ICT支援員に操作させてはいけません。個人情報に関わるアカウントの登録や管理は、先生もしくは管理職の先生が行う必要があります。「そうはいっても」とおっしゃる先生も少なくないのですが、トラブルを防ぐ意味でもこの原則は守ってください。

ただ、自治体のセキュリティルールが確立されていて、ICT支援員の雇用契約にも明記されている場合、アカウント登録が可能なシステムもあります。この場合でも、教育委員会の担当者に必ず確認してください。

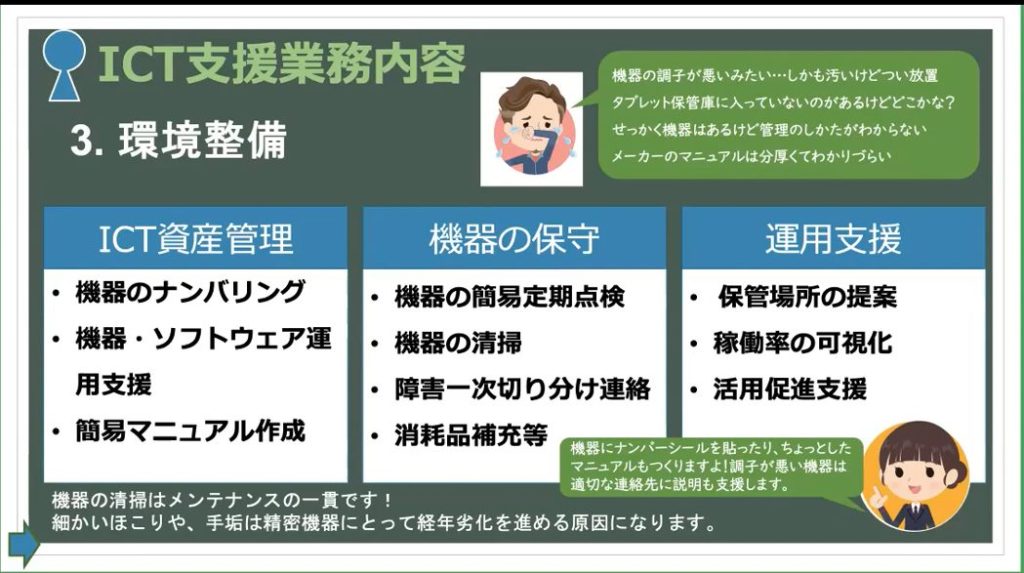

ICT支援員のお仕事③環境整備

環境整備というのは、学校のICT環境が快適に使えるように環境を整える支援です。ここは地味なところですが、学校でのICT活用を考えたとき、とっても大事になってくるところです。ざっとこんな仕事があります。

- 授業前後の機器チェック・メンテナンス

- 授業や行事の際の機器設置設定および片付け

- 故障機のやりとり

- 教員からの問い合わせ対応

ネットワーク環境の整備

環境整備で何が大事かと言えば、今は断然、ネットワーク関連の環境整備です。端末台数とネットワークの太さが釣り合っていて、しかも速さが安定している学校は、黙っていても活用が進みます。でも実際にはそうはなってない学校はまだまだ多いですね。

ネットワーク関連で遅延や障害が頻発するようであれば、第三者機関にネットワークを調べてもらい、原因を突き止め対策してもらうことが重要です。

先生方が遅さに慣れないために

学校のネットワーク環境を考えたときに怖いのは、「悪い環境に先生方が慣れてしまうこと」だと思います。待つのが当たり前みたいになってしまうと、そのぶんだけ授業時間が削られるわけですから、授業展開がすごく遅くなってしまうんですよね。

そんなときICT支援員が外から見れば、「ネットワークがとても遅いので、授業に支障が出てます」ってちゃんと報告が上げられます。日常的に機器のメンテナンスをしたり、授業の様子を見たりしているICT支援員なら「何がどうしてどうなった」と詳細に報告できます。そうして状況把握が早めにできれば、対応策も早期にとれるわけです。

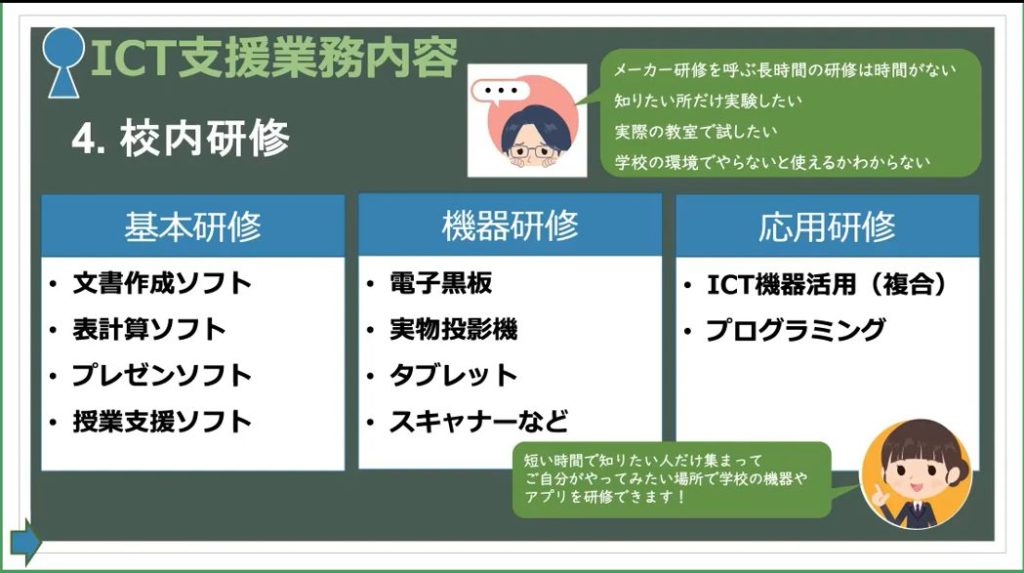

ICT支援員のお仕事④校内研修

ちょっとしたICT研修ができます

ICTに関するちょっとした校内研修もICT支援員の仕事です。研修というと、つい何十人も集まって行うものを想像しますが、ICT支援員がいれば、数人で行うミニ研修や個別研修ができます。

たとえば、メーカーから派遣されたインストラクターによる研修で教えてもらったことについて、次のような気持ちになったことはありませんか。

- もう一度おさらいしたい

- 自分の教室(または職員室)で試したい

- 児童生徒側の視点で検証したい

メーカーによる研修は一般的な環境を想定して行われますから、「自分の学校ではあてはまらないぞ」ということは大いにあり得ます。そんなとき、学校の環境をよく知っているICT支援員であれば、的確なアドバイスができるはずです。

子供向けの研修

子供たちが初めてのアプリを使うときは、使い方の指導が必要です。担任の先生も使い方を知らない場合は、ICT支援員が説明を担います。先生は、子供たちの様子を見ながらアプリの説明を聞いていれば、同時に使い方を学ぶこともできます。

最近よく依頼されるのは「Googleフォーム」の使い方です。総合的な学習の時間などでアンケートなどの調査に使えますし、先生としてはミニテストなどにも使えます。それから「Googleスライド」や「キーノート」「パワーポイント」などのプレゼンソフトについての研修要望も多いです。その場合は、使い方だけでなく、プレゼンテーションの仕方まで教えます。先生方が授業で使う際、すぐに役立ててもらうことができますから。

あとよく依頼されるのは情報モラルについての研修ですね。この分野はアプリや技術が日進月歩なので、ICT支援員が実施すべきことだと思います。ICT支援員に最新の情報や、時代にあった適切な情報サイトや教材を探してもらい、その学校の実態に合わせて子供への説明ができると、現場の先生にとって、とても助けになるでしょう。

次回は子どもたちの端末の破損を防ぐための知恵や工夫についてご紹介します!

(第2回へつづく)

五十嵐晶子(いがらし・あきこ)

2000年頃より小中学校の情報アドバイザーを始め、神奈川県を中心に小中高校のICT導入研修会講師とICT支援員、ICT支援員運用コーディネーター等、学校ICTの導入と活用に関わる。2020年3月に独立し「合同会社かんがえる」を創業。情報通信技術支援員(ICT支援員)の導入コンサルティングと育成を専門として、全国の支援員事業を行う企業や、自治体所属の支援員に向けた様々なICT研修会を提供。現在、教育ICT環境アドミニストレーター協会理事長、中央教育審議会デジタル学習基盤特別委員会委員。

取材・構成/村岡明

五十嵐晶子さんが徹底解説!『デジタル化時代の学校教育を支えるICT支援員という仕事』小学館より発売中です。