「なぜ?」ではなく、「何が?」と問うことによって見えないものが見えてくる理科授業! 【理科の壺】

理科の授業において、先生が意図している発言が子どもから出てこないとき、先生の手助けが必要な場合があります。しかし、先生がどこまで発言したらいいのか悩みませんか? 先生が言いすぎるというのも、子どもの考える機会をなくしてしまいます。子どもたちの様子を見て、どこまで言えばいいかを考え続けたいものです。今回は、子どもへの問い方について、「なぜ?」と「何が?」はどのように違うのかについてです。

優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?

執筆/大阪府公立小学校教諭・真田順平

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

予想・実験・考察など様々な場面で、先生が問いかけて子どもの思考を深めようとすることがありますよね。

子どもたちは自分なりの言葉で表現したり、意見を言い合ったりして、考えを深められることもあります。しかし、思考が止まって沈黙の状態になってしまうことも、結構あったりします。

「先生としてどんなことを言えばいいのだろう?」という悩みは尽きないと思います。そこで、そんな悩みを解決できる問い方のコツについて、1つご紹介します。

大事なのは「心に響く」こと

小学生のときに受けた理科の授業で、記憶に残っている授業ってどんなものがありますか?

ホウセンカやヒマワリの観察?メダカの飼育?大地のつくり?

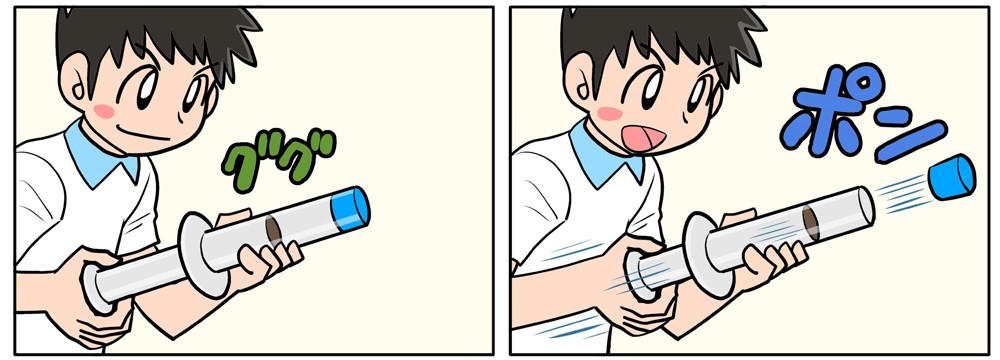

いえ、きっと、こうしたものではなく、電気や磁石の実験や空気鉄砲を使った実験、水溶液を蒸発させる実験などの「実験」ではないでしょうか。

理科という教科の特徴が「理科=実験」だけになってしまうのは困りますが、「理科=好き」につなげるためにも、子どもたちの心に響く実験や内容を選んで一緒に考えたいものです。

「なぜ?」と問うてみるのは…

では、ここでは第4学年「とじこめられた空気と水」の第1時で空気鉄砲を使って玉を飛ばす活動をした後の場面で考えてみましょう。

空気鉄砲で玉が飛んだよ!

「なぜ」玉が飛んだの?

なぜと言われると難しいな…。まだ説明できないな。

先生が子どもに「なぜ?」と問うことで、子どもは空気鉄砲が玉を飛ばす因果関係を答えなくてはいけないことになり、子どもの思考が止まってしまいました。もちろん因果関係を説明できるようになることは必要です。しかし、まだ子どもの中では説明できるための自分の考えの材料を持っておらず、説明できなくなりクラス全体が沈黙になることがあります。