小学校理科の「評価観」を変えよう!【理科の壺】

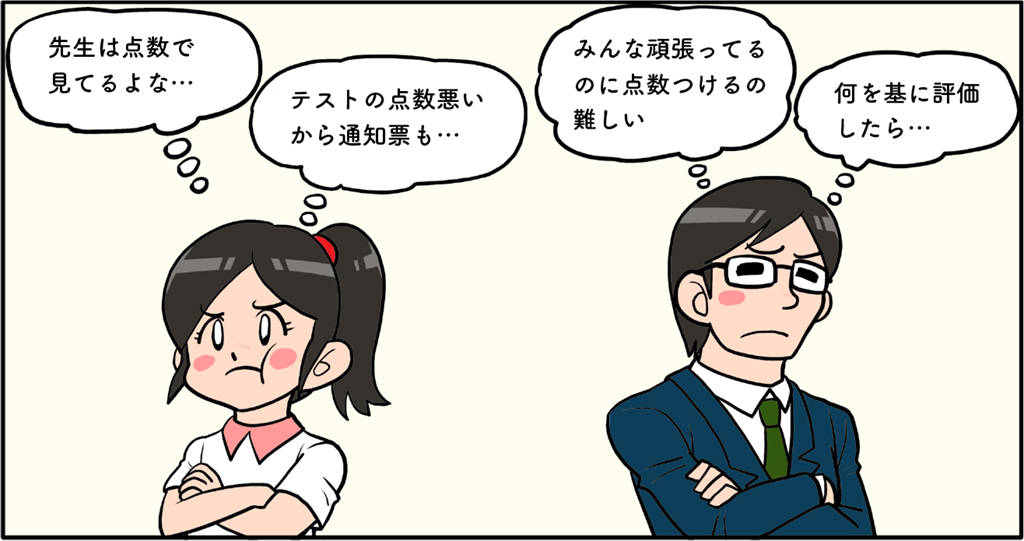

評価と聞くと、ABCを付けるとか、点数をつけるなどの「成績をつける」イメージが強いと思います。そして、一般的には「評価は難しい」「子どもの価値を判断するみたいでちょっと」というマイナスなイメージがあるようです。今回は、このようなイメージを別の視点から見ることで評価をポジティブに考えていこうという提案です。

評価を少し奥深く調べてみると、同じ「評価」という言葉でもいくつかの意味があることがわかります。そもそも、評価は「最終的な人の価値を判断する」ということだけが目的ではありません。何ができて、何ができないのか、どの程度まで到達できているのかをはっきりさせ、それを指導に活かしてできないところをしっかりと指導するためにもあります。どのように評価について考えていけばよいのか一度見直すきっかけとしたいものです。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?

執筆/お茶の水女子大学附属小学校教諭・杉野さち子

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1 評価をマイナスイメージでとらえていませんか?

みなさん、「評価」と聞くと、どんなイメージをもちますか? 中には、「点数付け」「通知表」といったイメージをもたれる方も多いのではないでしょうか。また、「大変だな…」というマイナスイメージをもたれている方も多いのではないかと思います。今回は、「評価観」を変えることで、プラスのイメージを大きくしてほしいと考えています。

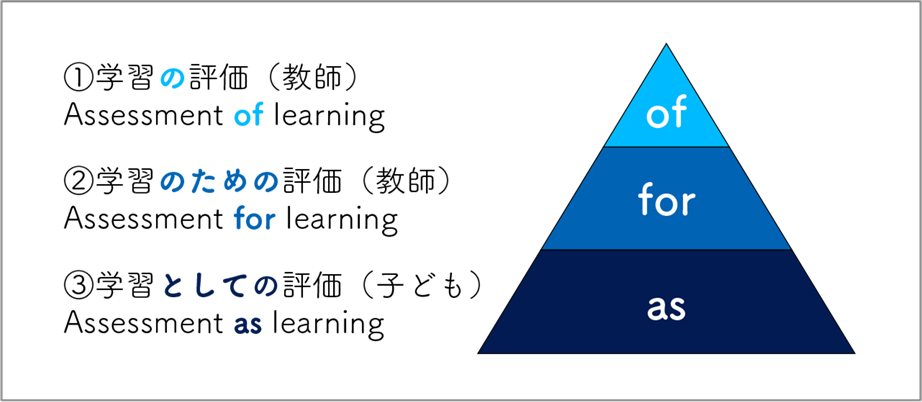

評価は、①学習の評価(教師が行う評定:Assessment of learning)、②学習のための評価(指導やその改善のために、教師が行う見取り:Assessment for learning)、③学習としての評価(学習を進めるための子どもが行う自己評価や相互評価:Assessment as learning)があります。下の評価のピラミッドの図を見てください。

子どもによる「③学習としての評価(子どもが行う評価)」が土台にあり、その上に教師の「②学習のための評価(教師が行う見取り)」があります。そして、「①学習の評価(教師が行う評定)」がその上にあるのがわかります。これは、上に乗っている評価が下の評価に支えられていることを意味し、面積の大きさでもわかるように、下に書かれている評価が非常に重要ということを示しています。「①学習の評価(教師が行う評定)」は、②と③が基となっているといえるわけです。

最初に挙げた評価のマイナスイメージは、「①学習の評価(教師が行う評定)」に偏った「評価観」から生まれると考えます。評価のピラミッドから分かることは、「①学習の評価(教師が行う評定)」は、「③学習としての評価(子どもが行う評価)」と「②学習のための評価(教師が行う見取り)」を関連させながら学習を進める中で行うものであることです。

このような「評価観」をもつことで、教師にとっても、子どもにとっても、「評価活動が学習をよりよくする」という評価のプラスのイメージとなることを期待しています。

では、このような「評価観」に基づく授業とは、具体的にどのようなものでしょうか。

2 子どもを評価の主体者にして、評価をポジティブに

まず、評価のすべての土台となる③の評価(子どもが自己評価や相互評価を進める)を充実させた授業を目指します。

自己評価や相互評価をすれば、教師も子どもも評価が学習の役に立っているように思えるようになり、「評定のための評価」というイメージを払拭できると考えるためです。自己評価というと「振り返り」という考えが多いかと思いますが、全体に自分の考えを公開し、他者からの考えを受け、自分の考えを見直すことから「考えを出し合う場面」にも自己評価や相互評価がよく表れると思います。

このような場面での教師の役割はたくさんあります。例えば、「それはどういうこと?」と問うことで、発言した子どもの背景にある考えを引き出したり、「今の考えを、どう思う?」と問うことで、全体に投げかけたりするのです。そうすることで、子どもが自分の考えを見直すことになり、③の子ども自身による評価を促します。

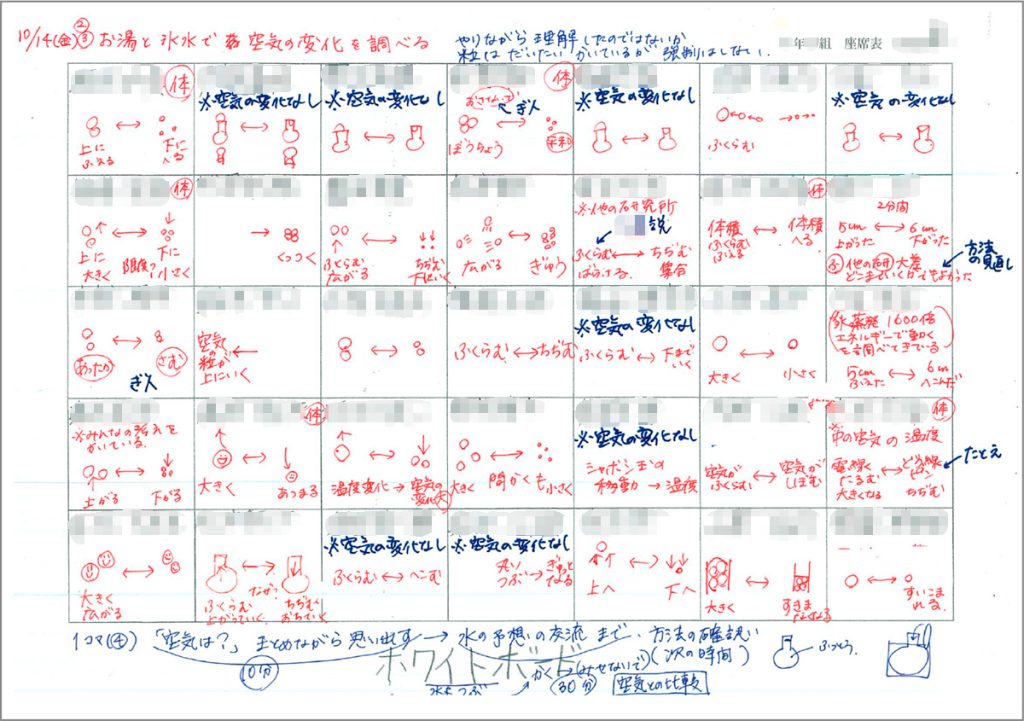

また、子どもの自己評価や相互評価を促すために、先生は記録の工夫をしてみると、学級全体の考えがわかるのでお勧めです。その日のノートから子どもの考えを見取って、どれだけ学習が進んだかを解釈し、記録します(図2)。私は、相互評価を促すために、参考にしてほしい学び方について、次の授業で子どもに紹介するようにしていますが、他にも次のような方法があります。

●授業の最後に、今日の学びについて話し合い、自分の振り返りに生かす

●振り返りを教室に掲示して、子ども同士で感想を書いた付箋を貼る

●一人一台端末で記述を共有し、コメントし合う

授業中と授業後に、教師は、②学習のための評価(教師が行う見取り)を行います。子どもの振り返りを教師が授業に持ち込む仕組みがあることで、子どもは、自分の発言や記述によって、自分や仲間、そして教師が授業を変えていくことに気付くでしょう。評価とは値踏みされることではない、評価は授業をよくするポジティブなことだと感じてほしいのです。また、このような記録は、①学習の評価(教師が行う評定)の材料となります。教師は、確かな証拠に基づく評定ができると同時に、この後どのように支援していくかを明確にすることができます。