micro:bitやViscuitで思考力を育む理科の授業 ー つくば市立前野小学校・内田卓先生のICT実践

平成29年度から先行的にプログラミング教育をスタートした茨城県つくば市では、現在「第2期つくば市プログラミング教育 for PBL」が推進されています。つくば市立前野小学校の内田卓先生はこの実践として、「児童がプログラミング的思考力を働かせて問題解決に取り組む理科の授業」を行っています。どんな授業なのか、詳しくお話を聞きました。

内田卓(うちだ・すぐる) つくば市立前野小学校

つくば市ICT教育推進委員、教務主任。ICT活用の実践に取り組む。MIEE、micro:bit champion、Google認定教育者レベル1・2、ロイロ授業デザイントレーナー。特定非営利活動法人教育の環、Coder Dojoつくばほか幅広く活動。共著「ICT“超かんたん”スキル」。ICT夢コンテスト 2018年度 宮島龍興記念教育賞

目次

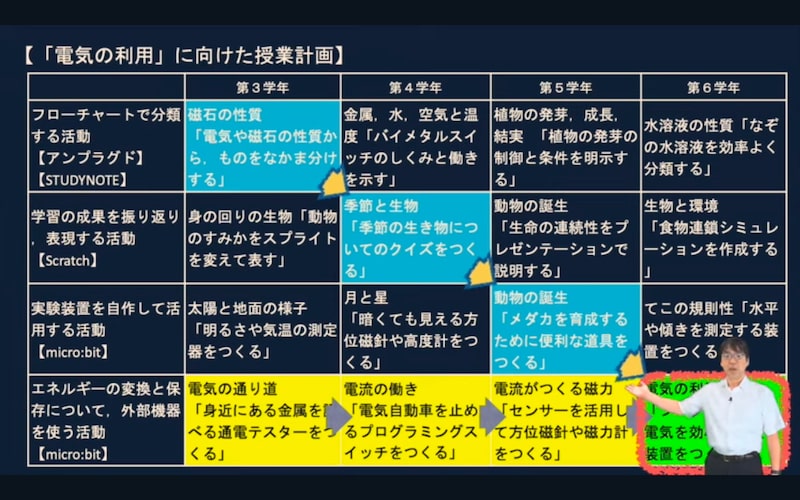

プログラミング的思考を育む系統的な理科の授業計画

私は子供たちがプログラミングをより身近に感じ、系統的にプログラミング的思考を育むために「理科」が果たす役割は大きいと考えています。そこで、プログラミングを通して問題解決に取り組むことができる、小学校3年生から6年生まで一貫した理科の授業開発を行いました。

プログラミングを身近にするために使うツールとして選んだのは、Viscuit (ビスケット)、Scratch (スクラッチ)、そしてmicro:bit (マイクロビット)です。

小学校理科の「電気」の領域では、3年生から6年生の間に、「電気をつくる・ためる・つかう」、「電気を光・音・熱・磁力・運動として利用する」そして、「便利な暮らしは電気の働きによるもの」だということを学習します。

私はmicro:bitを使って、3年生の「電気の通り道」から6年生の「電気の利用」に至るまでを、系統的に、実際に仕組みを体験しながら学ぶ授業計画を立てました。micro:bitを使ったのは、エネルギーの変換と保存について外部機器を使って行う「ものづくり」活動にとても適しているからです。例えば3年生では「通電テスター」を、4年生では電気自動車を止めるスイッチを、micro:bitのプログラミングを体験しながら作ります。

同時に、プログラミング的思考を育み、いろいろなツールの利用に慣れるために、電気以外の領域でも、フローチャートを使った分類をアンプラグドで行ったり、Scratchでクイズを作ったりするさまざまな活動も計画しました。

micro:bitの「通電テスター」で身のまわりのものをチェック

3年生の「電気の通り道」の単元は、身の回りには電気を通すものと通さないものがあることを理解し、身近なものについて予想して、実際はどうなのか確かめるのが目標です。今までは、電気が流れるかどうかを豆電球の点灯で判断するテスターを使っていました。この豆電球を、micro:bitに置き換えて、電気が流れた時にアイコンが表示されたり、音が鳴ったりする「通電テスター」を作ることにしたのです。

授業は、豆電球に明かりがつく条件はなんだった?という質問からスタートし、明かりがつく電池のつなぎ方や、電流の通り道は「回路」で、電気を通す物質は「金属」だということなどを復習します。そして、豆電球の代わりにmicro:bitを使った「通電テスター」で、身の回りのさまざまなものをチェックするという授業の目標を伝えます。

micro:bitのプログラミングは、「もし電気が流れたら」というシンプルな条件分岐を使い、2人1組で協力して行いました。回路の一部をmicro:bitに置き換えるだけなので、授業時間を増やさずにプログラミングに取り組むことができます。結果を表示するアイコンや音は、自分たちで好きなものを選び、ペアによって違うテスターが出来上がりました。

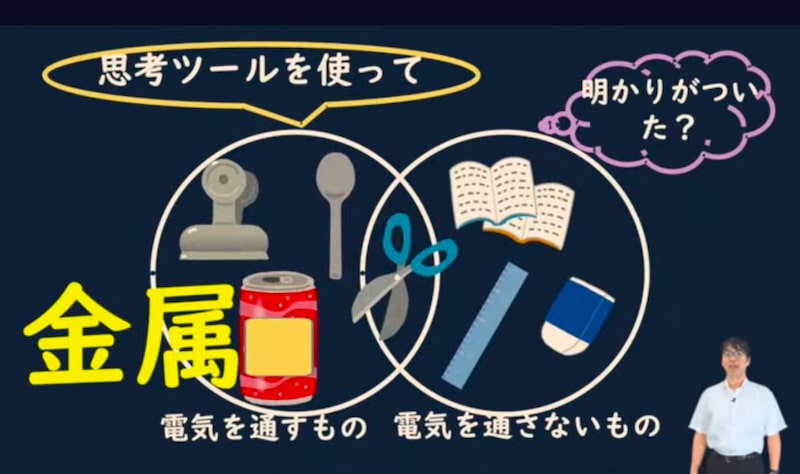

テスターで実際にチェックする前に、まず教室にあるいろいろなものについて、どんなものが電気を通すのか、通さないのかをペアで予測して、ロイロノートの思考ツール「ベン図」を使って分類しました。その後実際にテスターでチェックします。

調べるものについては私からは指示せず、子供たちは自由に教室中を探します。鉢植えの植物や自分の顔を試す児童もいました。調べた結果は予測でも使った思考ツールにまとめ、ロイロノートの提出箱で共有してもらいます。それぞれの提出箱をお互いに見られるようにして、まわりがどう進めているかチラ見しながら作業しました。この結果を、私が気づいたことを書き足せるように電子黒板に映し出して、各ペアに発表してもらいました。

この取り組みで、子供たちは、身の回りのものには、電気を通すものと通さないものを組み合わせて作られているものもあり、そのために電気を安全に利用できるということを楽しく学ぶことができたと思います。「通電テスター」の作成を通して、子供たちは、プロブラミングに関しては「条件分岐」を使いこなすという目的を達成できました。

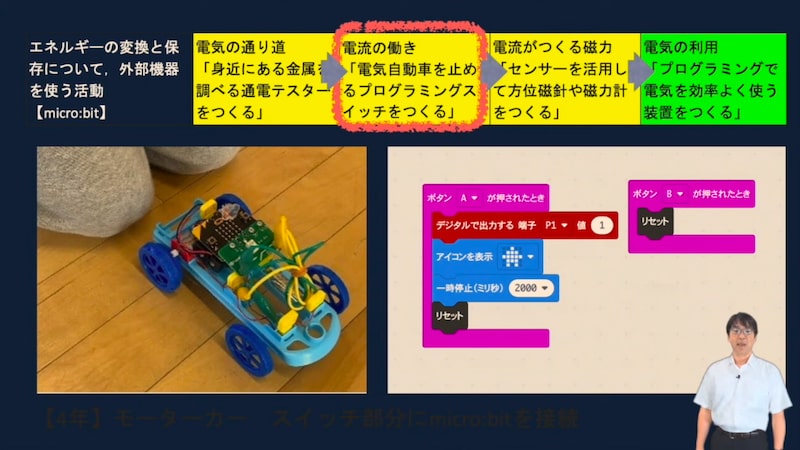

4年生では、「電気自動車を止めるプログラミングスイッチ」作りに取り組みました。「電流の働き」で直列・並列の回路を学ぶときに、モーター、電池、導線、スイッチがついている電気自動車のキットをよく使います。この電気自動車は、電気が流れるとどこまでも走っていくため、止めるには追いかけていってスイッチを切らなくてはなりません。 そこで、スイッチの代わりに「Aボタンを押した時に電流が流れ、2秒後に止まる」などとプログラムしたmicro:bitを取り付けて、自動的に止まるようにしました。このプログラムを作ったことで、子供たちは自動運転の仕組みの基礎を身につけることができたと思います。

プログラミングを取り入れた理科の授業を行った結果、子供たちは「理解や解決のために、問題・事象・活動等を分解して考える」という、プログラミング的思考ができるようになりました。また、自分で考え、試行錯誤して粘り強く取り組む姿勢も見ることができました。