小6体育「体つくり運動(体ほぐしの運動)」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小6体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「体つくり運動(体ほぐしの運動)」の単元を扱います。

執筆/愛知県公立小学校教諭・村瀬啓亮

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

愛知教育大学・鈴木一成

目次

単元名

めざせ! ほぐしマスター ~ わくわくステージを楽しもう ~

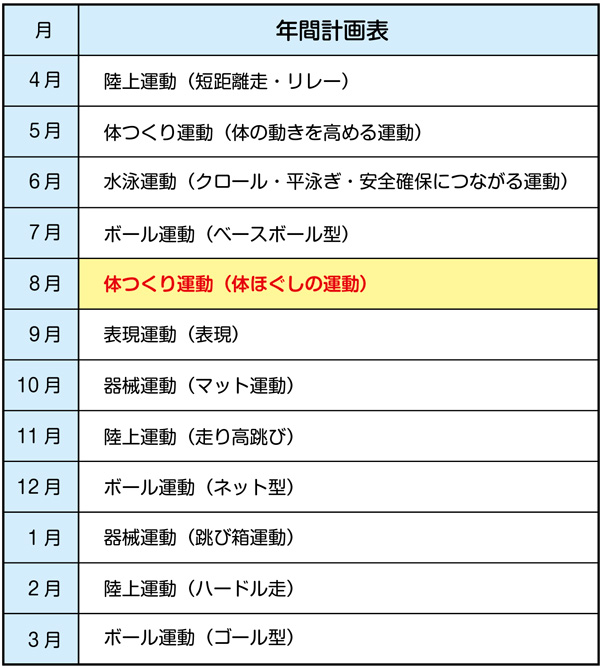

年間計画表

単元目標

●知識及び運動

体ほぐしの運動の行い方を理解するとともに、手軽な運動を行い、心と体との関係に気付いたり、仲間と関わり合ったりすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の体の状態に応じて、運動の行い方を工夫するとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

体ほぐしの運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動をしたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や用具の安全に気を配ったりすることができるようにする。

※体ほぐしの運動の指導内容は、「知識及び運動」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」としています。これは、体ほぐしの運動は、心と体との関係に気付いたり、仲間と関わり合ったりすることが主なねらいであり、特定の技能を示すものではないことから、各領域と同じ「知識及び技能」ではなく、「知識及び運動」としているものです。そのため、評価においても、技能に関する評価規準は設定しないこととしています。

評価の観点の名称は、各領域と同じ「知識・技能」 ですが、そこには、体ほぐしの運動の行い方を理解していることを評価する、知識に関する評価規準のみを設定しましょう。

授業づくりのポイント

体ほぐしの運動は、手軽な運動を行い、体を動かす楽しさや心地よさを味わい、運動好きになるとともに、自己の心と体との関係に気付き、仲間と交流することができるようにします。

そのために、子供が「ほぐしマスター」をめざして、誰もが楽しめる手軽な運動を通して、運動すると心が軽くなったり、体の力を抜くとリラックスできたり、体の動かし方によって気持ちが異なったりするなど、心と体が関係し合っていることに気付くことが大切です。

また、仲間と一緒に体を動かすと楽しさが増すことを体験したり、みんなで行って楽しいと感じた運動を他者に伝えたりして、仲間のよさを認め合うことも大切です。また、保健領域「心の健康」との関連を図ることも大切です。

1人1台端末を活用したアイデア

学習のねらいを押さえてICT端末を効果的に活用します。その際には、運動する機会を適切に確保することにも配慮することが大切です。

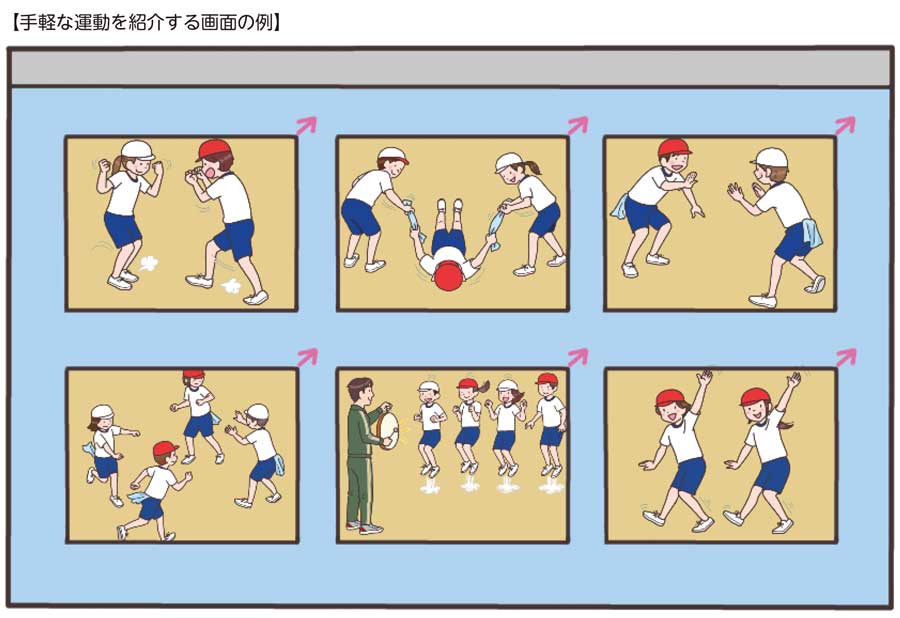

・手軽な運動を教師や子供が動画撮影して、取り組めそうな運動や仲間と一緒に行うと楽しい運動を選んだり、他者に伝えたりするときに活用する。

・ICT端末に保存した学習カードを活用して、学習前と学習後に印を付けて体と心の関係を可視化したり、全体で共有したりする。

【取り組みたい運動を選ぶ様子】

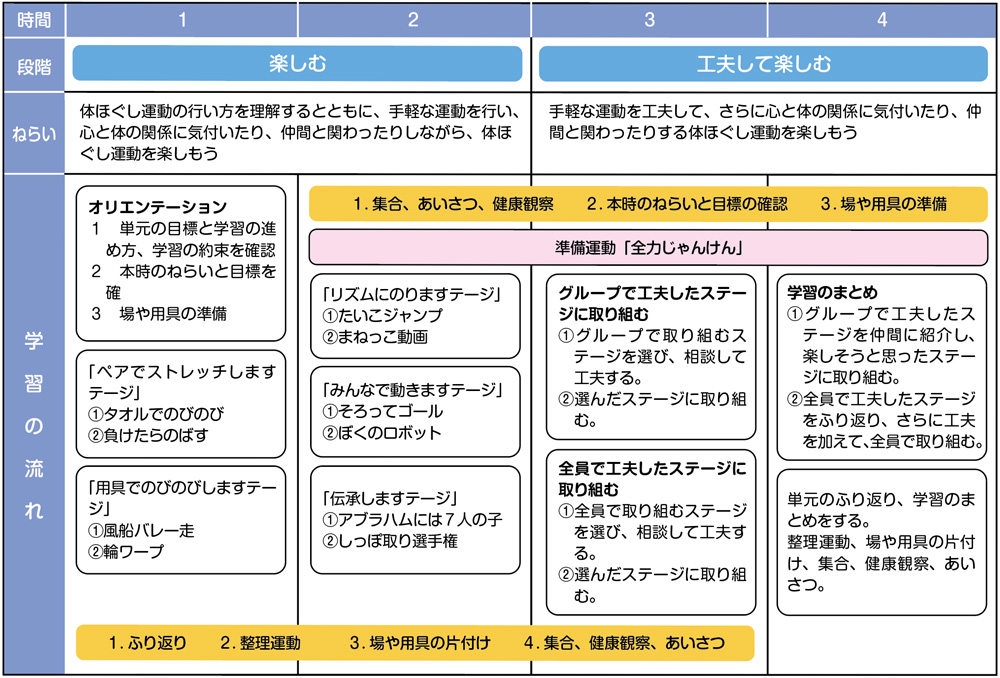

単元計画(例)

授業の流れと指導のポイント

楽しむ(第1~2時)

めあて

体ほぐしの運動の行い方を理解するとともに、手軽な運動を行い、心と体の関係に気付いたり、仲間と関わったりしながら、体ほぐしの運動を楽しもう。

授業のポイント

イラスト/みながわこう