小5体育「表現運動(フォークダンス) 」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小5体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「表現運動(フォークダンス)」の単元を扱います。

執筆/神奈川県相模原市立小学校教諭・松崎礁之

神奈川県相模原市立小学校教諭・小西英裕

神奈川県相模原市内公立小学校総括教諭・山田雅人

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

神奈川県立総合教育センター体育指導センター指導研究課長 ・斎藤祐介

目次

単元名

特徴を捉えて・感じを込めて・楽しく踊って なりきりフォークダンス

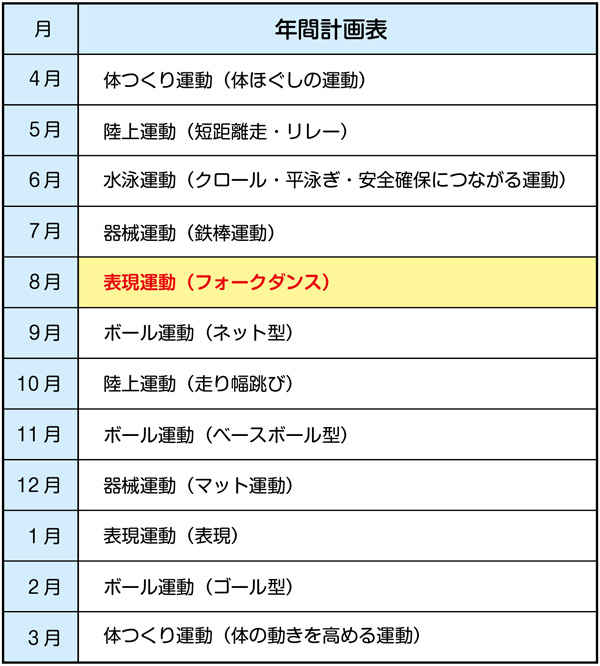

年間指導計画

単元目標

●知識及び技能

外国のフォークダンスの踊り方を理解するとともに、踊り方の特徴を捉え、音楽に合わせて簡単なステップや動きで踊ることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己やグループの課題の解決に向けて、踊りの特徴を捉えた練習や発表・交流の仕方を工夫するとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

フォークダンスに積極的に取り組み、互いのよさを認め合い助け合って踊ったり、場の安全に気を配ったりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

第5学年及び第6学年のフォークダンスは、日本の地域や世界の国々で親しまれてきた日本の民踊や外国の踊りについて、基本的なステップや動きを身に付けてみんなで踊ることが楽しい運動です。

授業では、仲間と交流しながら心を合わせて踊ったり、一体感を感じたりすることで、より楽しさや喜びを味わうことができるようにします。

そのためには、踊り方を理解し、基本的なステップや動きができるようにする時間と、音楽や仲間の動きに合わせて楽しく踊って交流する時間の両方をバランスよく確保することが大切です。

フォークダンスが苦手な子供は、踊ることを恥ずかしがったり、どのように踊るのか分からないために意欲的に踊りに参加できなかったりします。

そこで、本指導アイデアでは、曲に乗ったり歌に合わせたりして仲間と関わり合う運動や伝承遊びで、心と体をほぐす活動に取り組み、恥ずかしがらずに踊る雰囲気づくりをします。

また、それぞれのフォークダンスの踊り方をしっかりと理解する時間と繰り返して踊って踊り方を覚える時間を十分に確保することで、踊り方が分からないという不安をもたずに踊ることを楽しめるようにします。

その際、日本の地域や世界の国々で親しまれてきた踊りの由来や背景を理解する時間を設定し、日本の地域や世界の文化に触れることを大切にします。そして、踊り方の特徴を捉えて踊っている様子を『なりきって』いるとし、仲間と相談したり見合ったりしながら、より特徴を捉えた踊り方ができるようにします。

『なりきって』いるとは、「踊りの特徴を捉え、基本的なステップや動きを身に付けて正しく踊っている」だけでなく、「踊りの由来や背景を理解し、感じを込めて踊っている」「仲間と楽しく踊って交流している」ことと提示します。

『なりきって』いるを、教師と子供で、また仲間どうしで見付ける活動を通して、踊りを見合う楽しさを味わったり、互いのよさを認め合ったりすることができるようにします。

そして、フォークダンスに苦手意識のある子供も、仲間と一緒に「なりきって」いる踊りができるようになることを目指します。

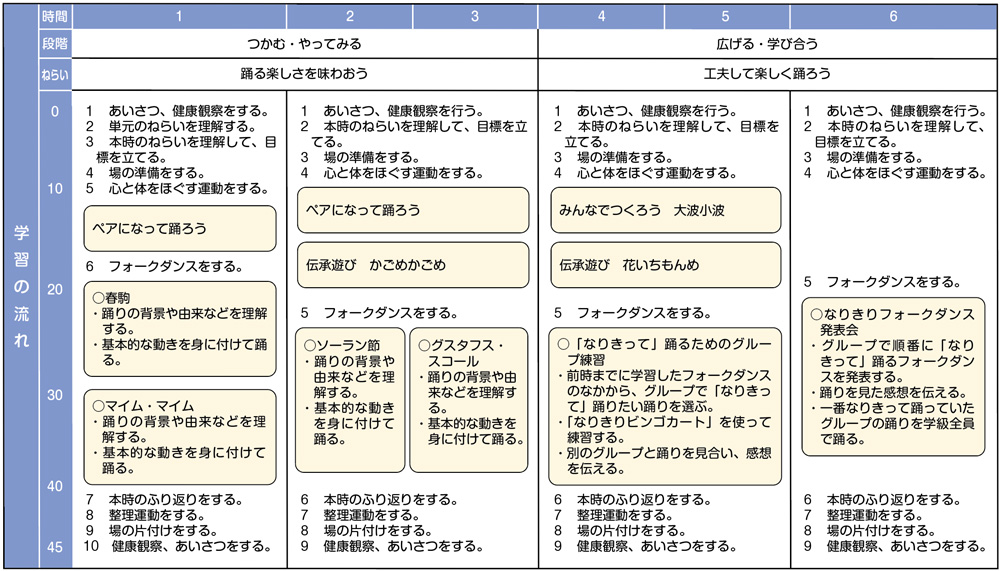

単元計画(例)

単元の評価規準

●知識・技能

①フォークダンスの行い方について、言ったり、書いたりしている。

②フォークダンスの踊り方の特徴を捉え、基本的なステップや動きを身に付けて、音楽に合わせてみんなで楽しく踊って交流することができる。

●思考・判断・表現

①自己やグループの課題を見付け、その課題の解決の仕方を考えたり、課題に応じた見合いや交流の仕方などを選んだりしている。

②課題の解決のために自己や仲間の考えたことを他者に伝えている。

●主体的に学習に取り組む態度

①フォークダンスに積極的に取り組もうとしている。

②互いの動きや考えのよさを認め合おうとしている。

③仲間と助け合おうとしている。

④場の危険物を取り除いているとともに、場の安全に気を配っている。

楽しく運動しよう

つかむ・やってみる

踊る楽しさを味わおう

第1時~第3時は、いろいろなフォークダンスの行い方を理解するとともに、仲間と楽しく関わり合い、一体感をもちながら踊ることを楽しむことができるようにします。

「はじめの運動」では、心と体を十分にほぐし、運動に進んで取り組むことができるようにします。踊ることを恥ずかしいと感じている子供も、仲間と楽しく運動することを通して、自然と踊ることの楽しさを味わえるようにします。

イラスト/佐藤雅枝