小3体育「水泳運動(浮いて進む運動、もぐる・浮く運動)」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小3体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「水泳運動(浮いて進む運動、もぐる・浮く運動)」の単元を扱います。

執筆/東京都公立小学校主任教諭・田窪えり果

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

秀明大学教授(元東京都公立小学校校長 元東京都小学校体育研究会会長)・橋本茂樹

目次

単元名

みんなでプカプカ スーイスイ

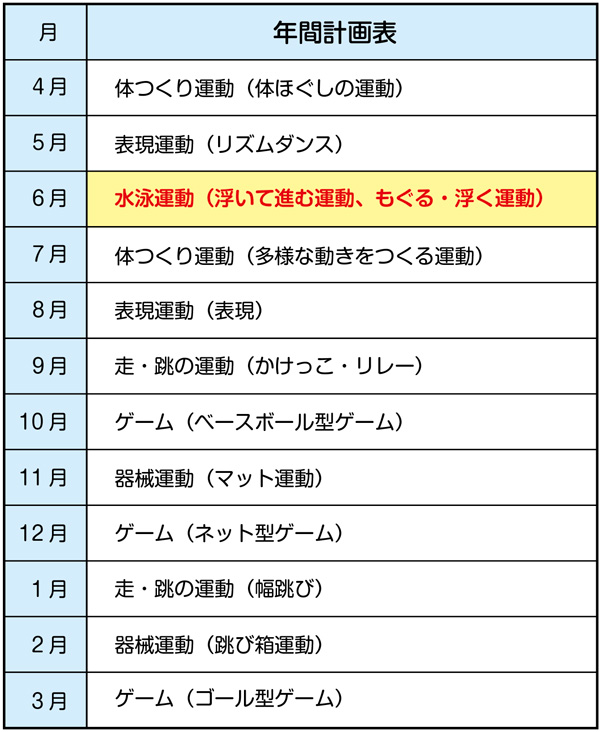

年間計画表

単元目標

●知識及び技能

浮いて進む運動、もぐる・浮く運動の行い方を知るとともに、け伸びや初歩的な泳ぎ、息を止めたり吐いたりしながら、いろいろなもぐり方や浮き方をすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の能力に適した課題を見付け、水の中での動きを身に付けるための活動を工夫するとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

浮いて進む運動やもぐる・浮く運動に進んで取り組み、きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、友達の考えを認めたり、水泳運動の心得を守って安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

中学年の水泳運動は、「浮いて進む運動」と「もぐる・浮く運動」で構成されています。

「浮いて進む運動」は、け伸びや初歩的な泳ぎをすること、「もぐる・浮く運動」は、息を止めたり吐いたりしながらいろいろなもぐり方や浮き方をすることにより、浮いて進んだりもぐったり浮いたりする楽しさや喜びに触れることができる運動です。

低学年の水遊びの学習をふまえ、中学年ではけ伸びや初歩的な泳ぎ、もぐる・浮くことなどの基本的な動きや技能を身に付けるようにし、高学年の水泳運動の学習につなげていくことが求められています。

単元の前半は、水泳運動の心得を守って安全を確かめること、1・2年生からの流れを受けて「もぐる・浮く運動」のなかに水遊び的な要素を取り入れることを大切に学習を進めていきます。

そのなかで、連続してのボビングなどにより、呼吸の仕方についても学習していきます。

「浮いて進む運動」では、初歩的な泳ぎにつながる水の抵抗が少ないけ伸びの姿勢ができるようにします。学習した浮き方に手足の動きを加え、補助具を使って腕や足の動き、呼吸の仕方を学習します。

子供の実態に応じて、練習方法や練習の場を選んで学習できる時間を確保し、自己の能力に適した課題に挑戦できるようにします。2~3人のペア学習・トリオ学習を取り入れると効果的です。

1人1台端末を活用したアイデア

単元前半では、1人1台のICT端末を使って、動きのポイントを確認できるようにしていきます。

単元後半では、子供が撮影した動画をふり返りに活用したり、バディの友達の動きと手本動画や学習資料と比較して気付いたことを伝え合ったりすることができるようにしていきます。

子供の必要感に応じて活用することで、自己の課題に適した活動を選択するための手助けになります。

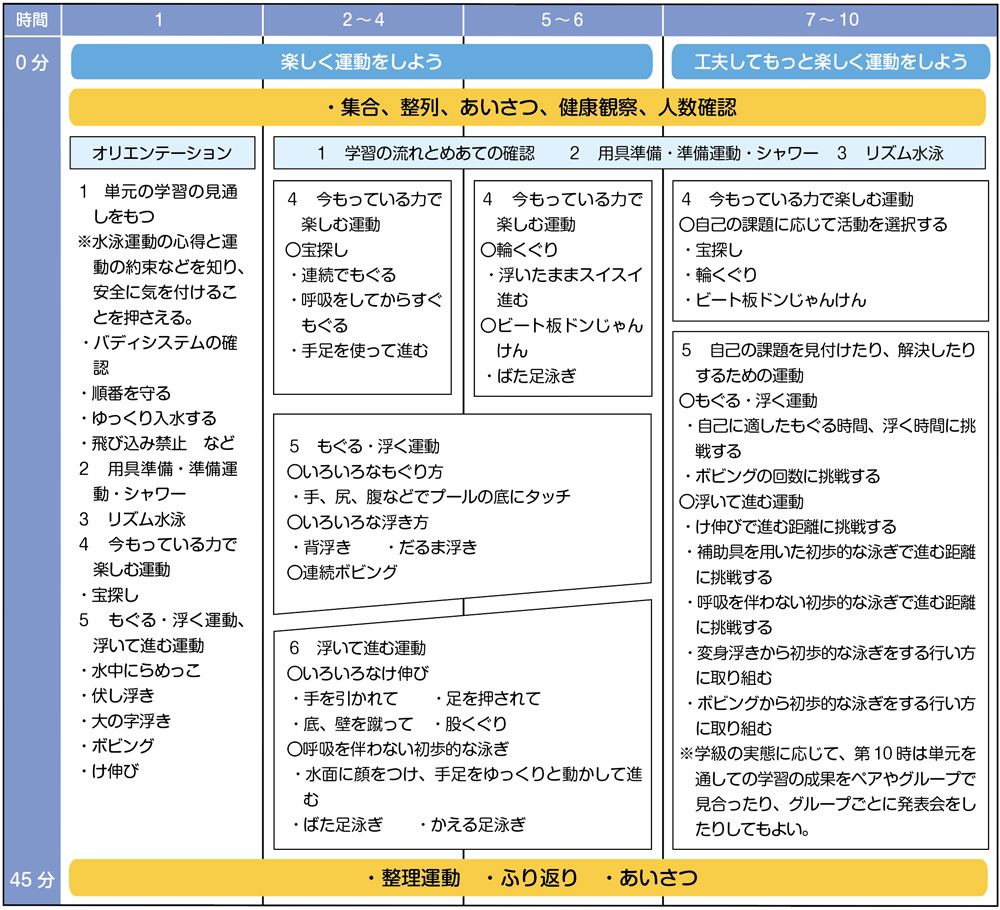

単元計画(例)

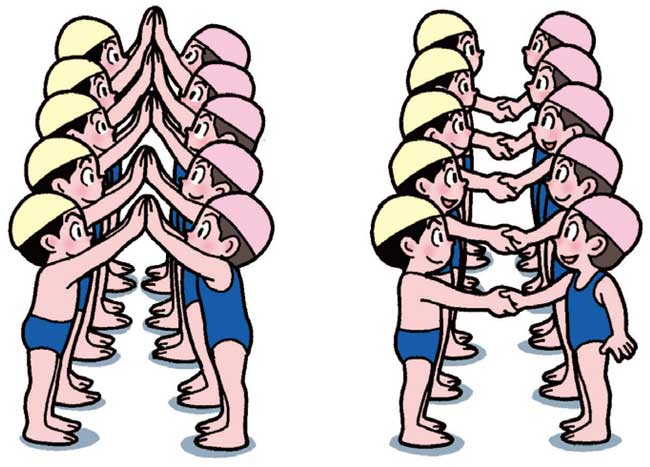

バディシステムについて

バディシステムは、2人1組をつくり、互いに安全を確かめ合うことができる方法で、事故防止のみならず、学習効果を高めることもできます。単に手を組ませることにねらいがあるのではなく、組数を数えること、その数を記録しておくこと、表情や動作を観察することなどが重要となります。

また、子供どうしで相手の表情、動作について観察し、おかしな点や気になる点があった際に、ただちに指導者に伝えるように指導しておくことも大切です。

授業の流れと指導のポイント

楽しく運動をしよう(第1~6時)

めあて

水泳運動の学習の進め方を知り、学習の見通しをもとう。(第1時)

いろいろなもぐり方や浮き方、け伸びの行い方を知り、自己の力に応じて運動を楽しもう。(第2~6時)

授業の流れ

1 学習の流れとめあての確認

2 用具準備・準備運動・シャワー

3 リズム水泳

4 今もっている力で楽しむ運動

5 もぐる・浮く運動

6 浮いて進む運動

授業のポイント

〈参考文献〉

小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 体育編 文部科学省

学校体育実技指導資料第4集「水泳指導の手引(三訂版)」 文部科学省

小学校体育(運動領域)指導の手引 ~楽しく身に付く体育の授業~ スポーツ庁

小学校体育(運動領域)まるわかりハンドブック 文部科学省

東京都小学校体育研究会水泳運動系領域部会HP 資料

イラスト/高橋正輝