リレー連載「一枚画像道徳」のススメ #45 時間によゆうのある方は|山本晃佑 先生(神奈川県公立小学校)

子供たちに1枚の画像を提示することから始まる15分程度の道徳授業をつくり、そのユニットをカリキュラム・マネジメントのハブとして機能させ、教科横断的な学びを促す……。そうした「一枚画像道徳」実践について、具体的な展開例を示しつつ提案する毎週公開のリレー連載。今回は山本晃佑先生のご執筆でお届けします。

執筆/神奈川県横浜市立駒林小学校教諭・山本晃佑

編集委員/北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和

目次

はじめに

神奈川県横浜市で小学校の教員をしております、山本晃佑と申します。こんにちは。

出身は、長崎県の小さな島です。海と緑に囲まれた土地で「ぼへーっ」と過ごした私は、この横浜の土地でも「ぼへーっ」と立ち止まって風景を見ることが大好きです。

私事ですが、今年度は勤務校の異動年度でした。心機一転、新たな地域で働いています。新天地でのご縁も本当に有難いものばかりで、毎日がとても楽しく充実しています。

私は、4月に異動した「初日」から今の勤務地域が大好きになりました。

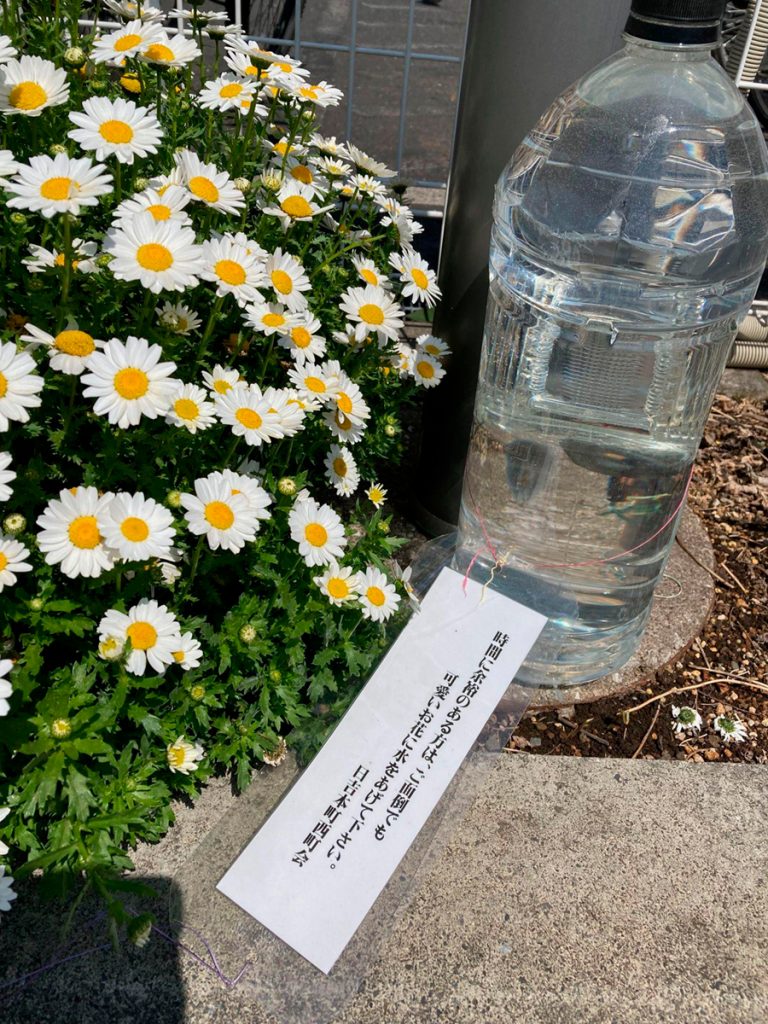

それは、駅前の花壇の「ある風景」を見たからです。

「ああ、きっとここは素敵なところだ」と私を励ましてくれたその風景は、今でも私のスマートフォンの中にお守り代わりに保存されています。

ですから、藤原先生からこの「一枚画像道徳」のお話をいただいたときには、すぐに「この写真で授業をつくろう」と決めました。この土地に暮らす人の素敵な「生き方」を、写真を通して子供たちと考えたかったからです。

ここまでの皆さんの連載を読んで、何度「面白い…」と呟いたか分かりません。

それはいろいろな先生方の価値観に触れ、自分の価値観が広がる感覚があったからです。

本稿が、ほんの少しでも、皆様のお役に立つことができましたら幸いです。

1 授業の実際〜時間によゆうのある方は〜

対象:小学3年

主題名:時間によゆうのある方は

内容項目:C‐14 勤労、公共の精神

以下の写真を提示します。

提示した瞬間に、「あ!」「見たことあるぞ…!」という声が上がりました。

「どこで見たの?」と尋ねると

「駅の花壇だよ」と気付く子供が数人出てきました。

「…時間に……??がある方は…」とペットボトルについているカードの文字を読もうとしている児童がいたので、書かれている言葉に振り仮名を振りながら板書します。

【時間に余裕のある方は、ご面倒でも可愛いお花にお水をあげて下さい。日吉本町西町会】

「綺麗なお花ですね。私は初めて駒林小学校に来た日に、この風景を見ました」

今年、町探検に出たり、方位の学習で屋上から町の様子を見渡したりした子供たちは、自分たちの暮らす町にある「身近な風景」に興味を持ったようです。

発問1 日吉本町西町会の人は なぜ、ペットボトルを置いたと思いますか?

説明

ここで補足の説明をします。

「置いた人は、日吉本町西町会の、大野義徳さんという人だそうです」

子供から「あ! 知ってる!」と声があがりました。

ここで、担任が黒板に大野さんの似顔絵を描きます。(※写真ではなく似顔絵にしたのは、いきなり写真を貼ってしまうと、「ああ、先生はもう会って話したことがあるんだな、答えを知っているんじゃないか…」と考える気力を無くしそうな聡い児童がいたためです。)

●毎日来るのが大変だから。

●誰かにやってほしかったから。

●お家で花を育てられない人にも育てて楽しんでほしかったから。

●もし自分が来ることができなくなったら……と心配だったから。

●みんなでやろうよ、と声をかけたかったから。

子供たちは自分の生活経験の中から答えを類推し、考えています。

発問2 メッセージは「お水をあげてください」だけでもいいのではありませんか?

「だめだよ!」

と、児童のほとんどが声をあげて私の問いに否定的な反応をしました。

「どうして?」と尋ねると、

● 先を急いでいて、お水をあげたくてもあげられない人もいる。

●「可愛い」お花って言うとお水をあげたくなる。

●「絶対あげて!」って感じで書かれるとやる気をなくしちゃう。

●お願いしている感じが良いよね。

などなど、児童は道行く人への「大野さんの言葉かけ」のよさを感じ取っているようでした。

説明

ここで、次のように説明します。

「じつは私、この前の西町会の運動会で大野義徳さんと会って、直接話を聞いてきたんです」

「えー!」

と子供たちから驚きの声が上がります。

そこで、大野さんからお聞きした内容を子供たちにも伝えます。

●最初はお酒が好きな町会の人が、沢山ペットボトルを持ってくるので、「空いたボトルを何かに使えないかな」と軽い気持ちで置いた。

●気付いた人がやってくれたらいいな、と思ったけれど全然期待はしていなかった。

「え? なんで期待していなかったの?」と子供たちから疑問が上がりました。

「じつは、大野さんは最初、周辺の道にタバコの吸い殻が落ちている様子を見て、この町にはあまりお水をあげてくれる人はいないだろうな、と感じていたのだそうです」

この説明を聞いて、教室の空気はちょっとだけ、しゅん…となりました。

「けれど…お会いした大野さんは、『今はこのペットボトルを置いてみてよかった』とおっしゃっていました」

教室の空気が明るくなりました。

「──お水をあげる人がたくさんいたんだ!」

私は大きく頷いて見せました。

「大野さんは、『水を置いたら、町にいろいろな方がいることがわかったし、素敵なところを感じられた。お互いに水をあげて「ありがとう」と言い合えるようになったことも嬉しい』とおっしゃっていました」

子供たちからは、

「俺、今日の帰りに水あげる!」

「今日は行けないなー…」

などと、大野さんの呼びかけに応える声があがります。

この後、生活科や理科での植物についての学習を振り返り、お水をあげすぎないことや、地面が熱くなる時間にお水をあげると根が傷むことを確認しました。

道徳科の指導要領解説にもあるように、中学年は「みんなのために働くことで楽しさや喜びを味わうことがある一方で、働くことを負担に感じたり、面倒に思ったりする様子も見られ」ます。

みんなに声をかけ、できる範囲で協力しあっている大野さんの姿を知ることで、「やらなきゃいけない」と真面目に考えすぎて苦しむ子は視野を広げることができ、働くことを面倒だと思う子は、みんなと一緒に取り組むことのよさに気付くことができるのではないでしょうか。