小1算数「ずをつかってかんがえよう」指導アイデア《ずにかいてしきとこたえをかんがえよう》

執筆/東京学芸大学附属小金井小学校教諭・尾形祐樹

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、東京都公立小学校校長・長谷豊

目次

本時のねらいと評価規準(本時5/5時)

ねらい

場面を図に表して問題の構造を捉え、式や言葉を用いて説明することができる。

評価規準

数量の関係に着目して、図を用いて問題の解決のしかたを考え、自分や他者の考えを式や言葉を用いて説明している。

もんだい

バスていに 人が ならんで います。

ゆとりさんの まえに 4人 います。

ゆとりさんの うしろに 3人 います。

ぜんぶで なん人 ならんで いますか。

*教師が問題文を1文ずつ読んで、場面を捉えさせる。

全部でなん人か分かりましたか。

分かりました! 7人です。

違うよ。8人だよ。

意見が分かれましたね。7人と考えた人は、どうやって考えたのですか。

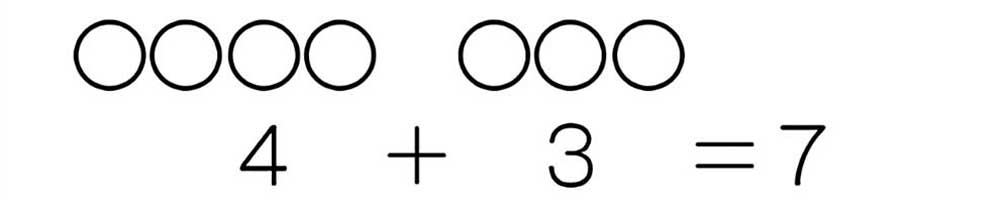

全部でなん人か聞いているから、たし算で、4+3=7だから7人。

違うよ! 8人だよ。だって……。

ちょっと待ってくださいね。8人と考えた人は違うのですね。では、7人と8人のどちらなのか、考えていきましょう。これまでの学習で生かせるものはありますか。

図にかけば、いいんじゃないかな。

図にかいて、7人か8人か考え、式も書きましょう。

学習のねらい

ずに かいて しきと こたえを かんがえよう。

見通し

これまで使った〇の図でかけばいいんじゃないかな。

全部でと書いてあるから、たし算だよ。

ゆとりさんは、どこにいるのかな。

自力解決の様子

A 素朴に解いている子

4+3=7と書くが、どんな図をかいてよいのか分からずに、止まっている。

B ねらい通りに解いている子

問題文の数値をそのまま使って図と式に表している。

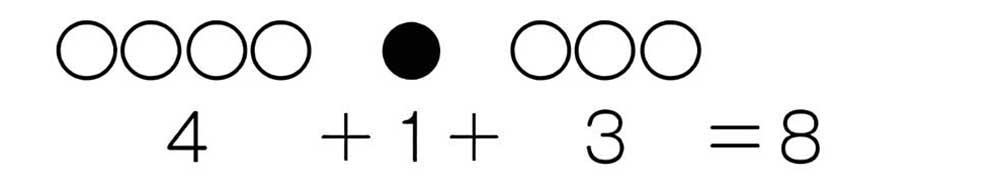

C ねらい通りに解いている子

ゆとりさんの位置を考えて図に表している。

学び合いの計画

Aの子供には、4+3の4と3はそれぞれ何を表しているのかを問い、ブロックを並べて考えさせたり、この単元でかいてきた〇の図でかけないか促したりします。

イラスト/松島りつこ、横井智美

『教育技術 小一小二』2022年2/3月号より