理科ノートの「考察」って、実際子どもたちはどんなこと書いているの? 予想と考察のより良い指導ポイントとは 【理科の壺】

理科の学習過程のなかで、自分の考えを表現する主な場面はやはり、予想と考察です。考察は、実験の結果から言えることや予想との比較を書くように、とよく言われますが、実際子どもたちはどんなことを考えているのでしょうか。今回は、子どもたちのノートの一部をコッソリのぞき、よりよい予想と考察の指導のためのヒントを見てみましょう。優秀な先生たちの、ツボを押さえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/東京都公立小学校主任教諭・木月里美

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

考察の指導は先生方によって多少違いがありますが、私の学級では、

①結果から言えること

②自分の予想と比べること

③そこからさらに考えられること

の3つの視点で考えて書くように指導しています。

①の部分では、結果(事実)をまとめ、そこから問題に対する結論を自分の言葉で表現(解釈)できるようにしたいと考えています。

②の部分はふり返りや学習感想として分けて書く指導の仕方もありますが、私はなるべく子どもが書く回数を少なくしたいので、考察のなかに入れています。

③には、これまでの学習や生活との関係、さらに調べたいことなどを書いています。

では、早速子どもたちのノートの内容を見てみましょう。

よく書けているものと、指導が必要なものを混在させて紹介しています。

皆さんは、どれが良いノートで、どのノートにはどんな指導ポイントがあると思われますか? ぜひ考えながら読んでみてください。

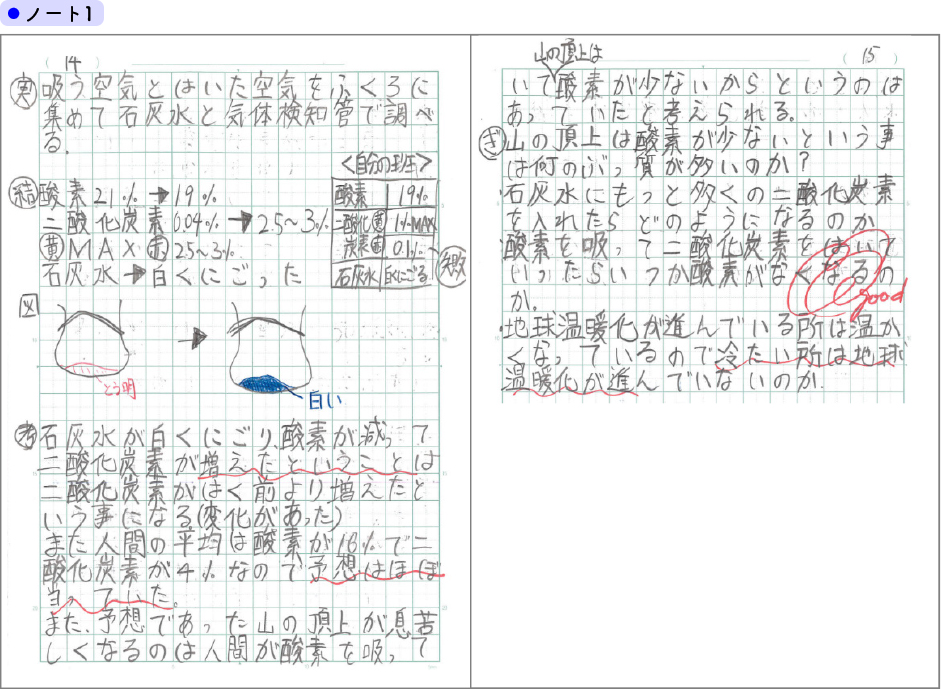

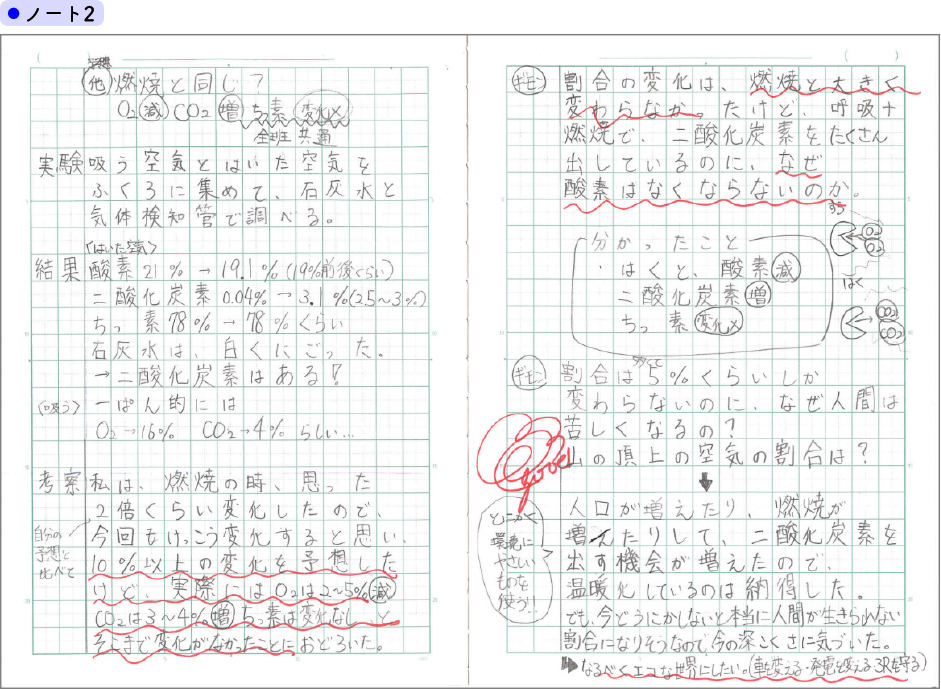

1.6年「人のからだのつくりとはたらき」

問題:吸う空気と吐く空気では、空気の成分に変化があるのだろうか。

山の上のほうは空気が薄くなるというのは酸素が少ないということではないか、と生活と関係付けて考えられているね。

自分の予想と比べて違いを見付けたり、ものの燃え方の学習と関連させて考えられたりしているね。

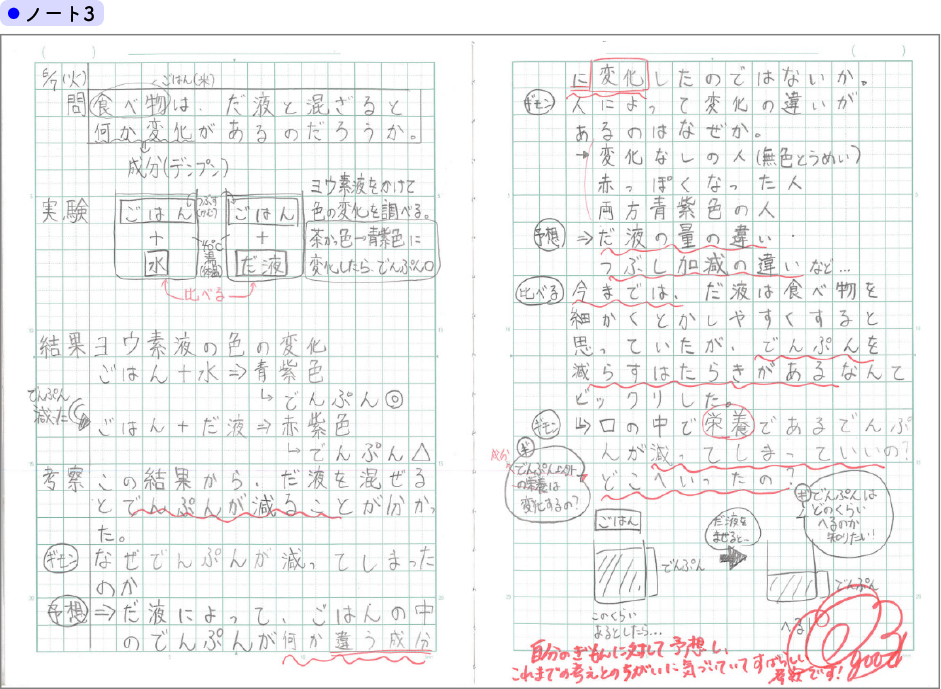

問題:食べ物は、だ液と混ざると何か変化があるのだろうか。

実験を通して見付けた新たな疑問について、自分なりに予想したり予想と比べたりできているね。

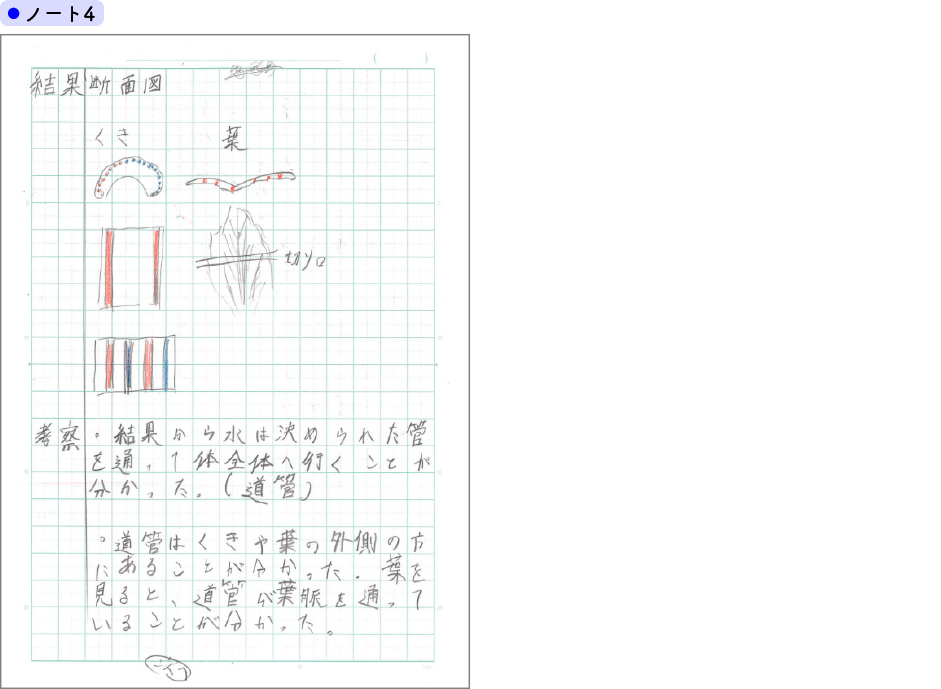

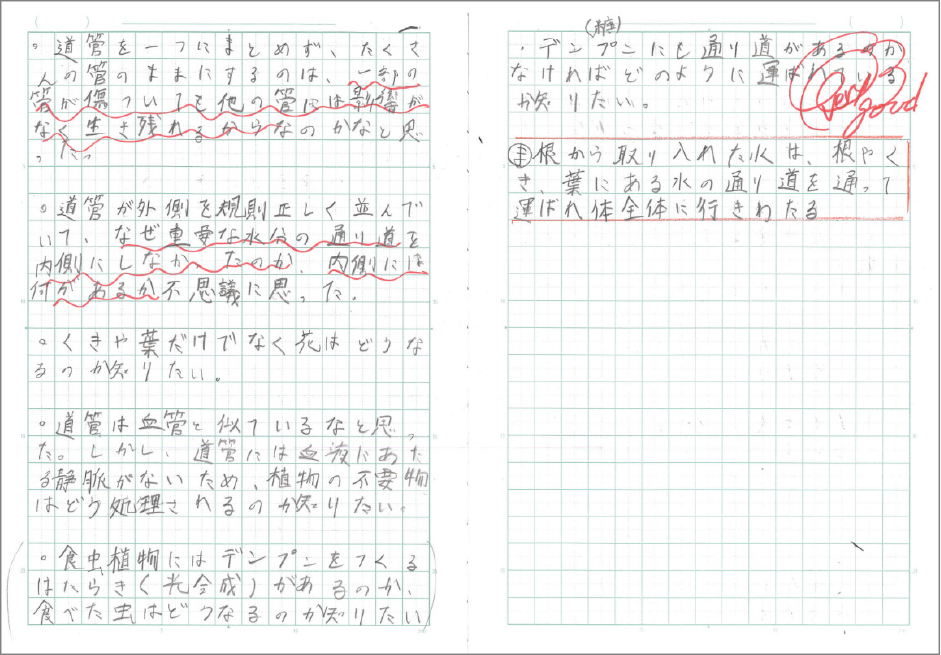

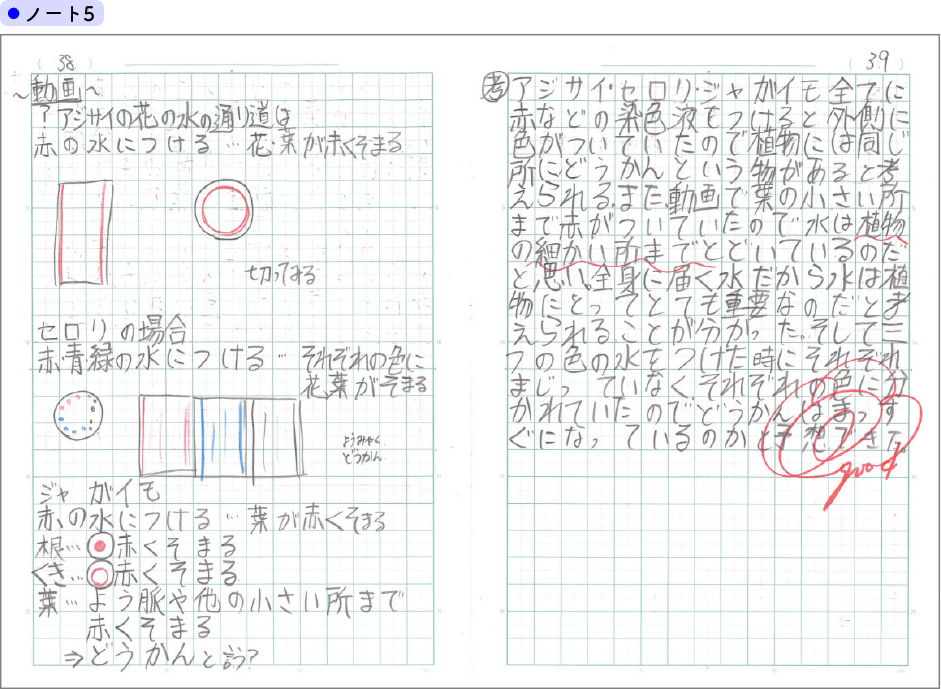

2.6年「植物のつくりとはたらき」

問題:根から取り入れた水は、植物の体のどこを通って体全体に行きわたるのだろうか。

道管が一つにまとまっていない理由を自分なりに考えられていたり、さらに調べたいことが見つけられたりしているね。

自分たちが観察した植物以外も動画で調べ、複数の結果から考えられていますね。