子どもが『知ってるつもり』に気づく事象提示の工夫 【理科の壺】

子どもたちの「知っている」という言葉、どれだけ知っているのか確認されたことはありますか?

ある子どもは、「見たことがある」という意味で使っているかもしれませんし、「名前だけ聞いたことがある」という意味で言っているかもしれません。対して、先生は、子どもたちの「知っている」を聞いて、先生が知っている同じレベルで解釈をしていないでしょうか? 子どもたちの「知っている」は、実は意味がバラバラなのです。子どもたちも、今の段階の「知っている」で十分知っていると思っているかもしれませんし、そもそも「自分が今知っていること以外で知らないことがある」ということすらわかっていないかもしれません。子どもたちの「知っているつもり」「わかったつもり」、つまり「無知の知」をどのように気づかせていくか考えてみましょう。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/福島県公立小学校教諭・佐々木雄一郎

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

導入で「何を提示し」、「どう発問するか」で、子どもと自然事象との距離は大きく変わります。よい提示の仕方や発問で、子どもたちは自然事象にぐっと入り込んでいくことができるのです。

今回は、5年「花のつくり」での導入を例に、子どもが自分の「知っているつもり」に気づき、視点をもって主体的に観察するための工夫について紹介します。

1 子どもの「知ってる」を引き出す

アブラナの花畑の写真を提示します。「見たことある」「菜の花だ」などとつぶやく子どもがいるでしょう。「この花、見たことある人?」と聞くと、手を挙げる子どもは多いと思います。

ここでは、子どもの「知ってる」を引き出すことがポイントです。アブラナは、とても身近な植物です。鮮やかな黄色の花が印象的で、食用にもなっています。畑で栽培されているものもありますし、自生しているものも多く、春になるといろいろな場所で見ることができます。また、菜種油の原料にもなっており、キャノーラ油のラベルには、よく花のイラストが描かれています。写真を提示してもピンときていないような様子であれば、キャノーラ油をドンと提示するのもよいでしょう。

提示する写真は教科書のものでもかまいませんが、学校のある地域の、子どもたちに身近な風景がよいでしょう。その方が、子どもと自然事象との距離が縮まります。この時点では、花のつくりが分かるようなアップの写真ではなく、全体が写っているくらいの写真がよいです。近くにアブラナが咲いている場所を見つけたら、写真を撮っておき、提示してもいいですね。

2 子どもの「あれ?」を引き出す

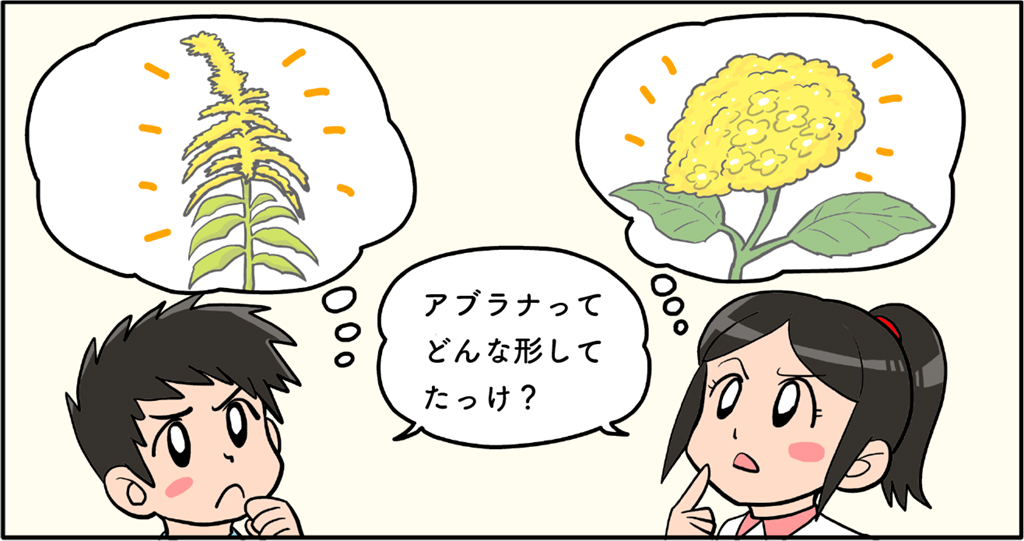

子どもから「知ってる」を十分に引き出し、アブラナとの距離が縮まったところで、「では、花のイラストをなるべく詳しく描いてください」と指示します。

一気に固まる子どもたち。「あれ?どんな形だったっけ?」「花びらって何枚?」「黄色いのはどこまで?」「真ん中ってどうなってるの?」など、分からないことがどんどん出てきます。

黒板やタブレットなどに子どもたちの意見を整理していくことで、子どもたちは、自分の「知ってる」が「知ってるつもり」だったことに気付き、「観察して確かめたい」という意欲をもつことができます。