小5体育「表現運動」指導アイデア

執筆/北海道公立小学校教諭・山﨑稔英

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹、北海道公立小学校校長・大牧眞一

目次

授業づくりのポイント

高学年の表現運動は、自己の心身を解き放して、イメージやリズムの世界に没入してなりきって踊ることが楽しい運動であり、互いのよさを生かし合って仲間と交流して踊る楽しさや喜びを味わうことのできる運動です。

また、表現運動を楽しく行うために、自己やグループの課題を見付け、その解決のための活動を工夫するとともに、助け合って踊ったり、互いの動きや考えを認め合ったり、場の安全に気を配ったりすることが大切です。

今回は、題材の特徴を捉えて、「はじめ-なか-おわり」の構成を工夫したひとまとまりの表現で踊ることを目標にします。さらに、発表会を設定し、互いの動きを見合ったり、1人1台端末を活用して自分たちの動きを確認したりすることで、「もっと表したい感じやイメージを強調するように踊りたい」という思いを引き出します。

感染症対策に関しては、ペアやグループの相手を変えずに踊ることや、活動するエリアをあらかじめ分けておくこと、踊る人と見る人に分けて活動すること等により、子供が密集することを避けることなどが考えられます。

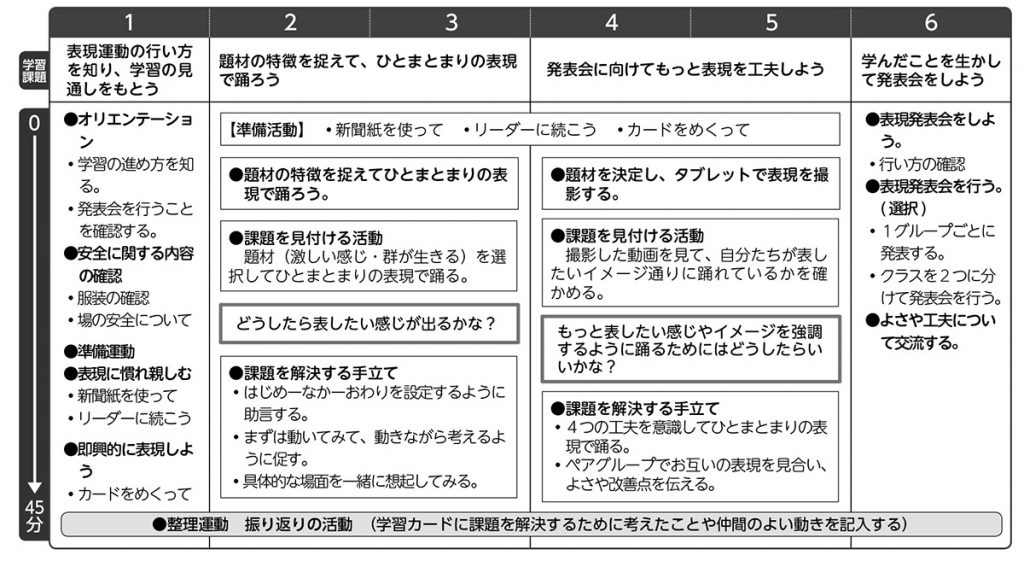

単元計画(例)

楽しむ① 題材の特徴を捉えて、ひとまとまりの表現で踊ろう

高学年になると表現運動を恥ずかしがって意欲的に動けないことも考えられるため、教師や仲間の動きを真似ることから始めると抵抗感を少なくすることができます。その際、動きを誇張したり、メリハリ(緩急・強弱)を付けたりして、表現に慣れ親しむための活動を取り入れると効果的です。

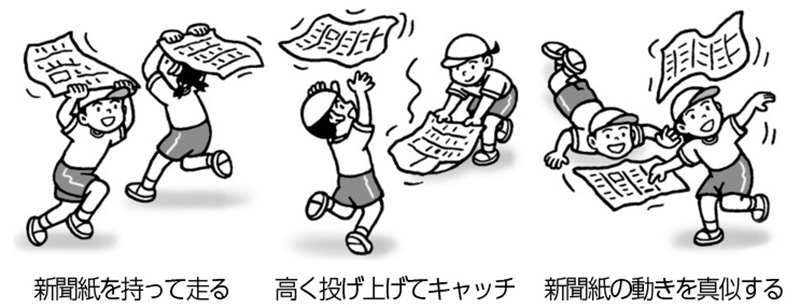

表現運動に慣れ親しむための活動

新聞紙を使って(個人)

イラスト/栗原清、横井智美

『教育技術 小五小六』2022年2/3月号より