小6体育「器械運動(跳び箱運動)」指導アイデア①

文部科学省教科調査官の監修による、小6体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「器械運動(跳び箱運動)」の単元を扱います。

執筆/東京都公立小学校教諭・青戸香朱美

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

品川区教育委員会統括指導主事 ・唐澤好彦

目次

単元名

マイゴールをめざして

単元目標

●知識及び技能

跳び箱運動の行い方を理解するとともに、切り返し系や回転系の基本的な技を安定して行ったり、その発展技を行ったりすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の能力に適した課題の解決の仕方や技の組み合わせ方を工夫するとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

跳び箱運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動をしたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や器械・器具の安全に気を配ったりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

器械運動は、技に挑戦し、その技ができる楽しさや喜びを味わうことのできる運動です。また、より困難な条件の下でできるようになったり、より雄大で美しい動きができるようになったりする楽しさや喜びも味わうことができます。

跳び箱運動では、切り返し系や回転系などの技を安定して行うとともに、その発展技に取り組み、自己の能力に適した技をできるようにすることが課題となります。

日常生活では通常行われにくい動きを含んだ運動であるため、すべての子供が跳び箱運動の楽しさや喜びを味わうことができるよう、技の習得に必要な感覚を身に付けることができる感覚つくりの運動や、恐怖心を取り除く易しい条件や場を用意して取り組めるようにしていきます。その上で、自己の能力に適した課題を見付け、その課題の解決の仕方を考えたり、練習の場や段階を選んだりすることができるようにすることが大切です。

また、運動を楽しく行うために、一人一人が自己の課題の解決のために積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動をしたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や器械・器具の安全に気を配ったりすることができるようにすることも大事なポイントです。

〈感染症対策〉

授業を行う際には、地域の感染状況に応じて、以下の新型コロナウイルス感染症対策を講じましょう。

・子供たちに授業前後の手洗いを徹底する。

・決まったペアやグループで活動する。

・見る位置や待つ位置をあらかじめ決めておくなど、順番を待つ間に密集・密接することがないようにする。

・活動中、不必要に大声を出さないようにする。

・集合、整列時は子供どうしの適切な間隔を確保する。 など

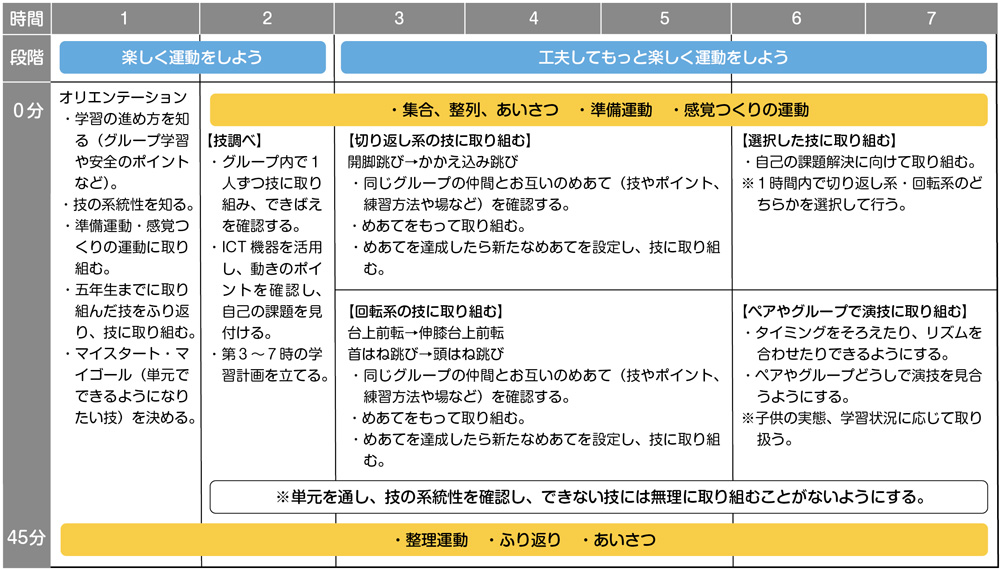

単元計画(例)

楽しく運動をしよう

安全のPOINT(例)

準備や片付けで分担された役割を果たします。また、一人一人がけがのないように、互いの服装や髪形に気を付けたり、場の危険物を取り除いたりするとともに、試技の前後などに器械・器具の安全に気を配ることができるようにします。

●準備や片付け

跳び箱の運搬は、横向きで運搬するように指導し、後方に運搬する子供がつまずいてけがをしないようにします。跳び箱は1段目が最も大きく重いため、1段目だけで運搬するようにします。

台車の上に跳び箱、踏切板などを乗せて運搬すると、安全に簡単に移動できます。

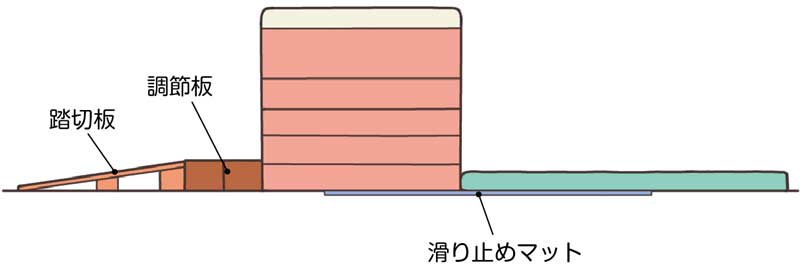

滑り止めマット→跳び箱→マット→踏切板・調節板の順で準備します。滑り止めマットを跳び箱とマットの両方に重なるように置くと、マットがずれにくくなります。

課題を見付けよう

子供が安心して運動に取り組むことができるように、体の基本的な動きを身に付けられる運動を取り入れます。また、単元を通して学習への意欲を持続させるため、第5学年の学習をふり返ったり、1人1台端末を活用して系統図や模範動画を見たりしながら自己の能力に適した課題をもって学習を進められるようにしていきます。

運動との出合い

感覚つくりの運動を行い、跳び箱運動の基本的な動きを身に付けられるようにします。

●感覚つくりの運動の例

小6体育「ボール運動(ネット型)」指導アイデア②

「工夫してもっと楽しく運動をしよう」はこちら

イラスト/みながわこう