演示実験で思考の流れを整えよう 【理科の壺】

演示実験というのは、自然事象を実際に見せるために行います。頭で考えることも重要ですが、子どもたちは「どのようになっているのか」を実際に見ることで納得します。つまり理科では、子どもたちが「自分自身で見てみる、試してみる」ことをたくさん行うことが大切です。では、理科での「演示実験」はどういう時に行うのでしょうか? 優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?

執筆/東京学芸大学附属小金井小学校教諭・三井寿哉

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

子どもが問題解決を進めるための、先生の手立ての一つに「演示実験」があります。先生が教卓で実験を演示し、その現象を子どもたちに見せる活動は、子どもに着目すべき視点を与えると共に、思考の流れをつくります。もちろん、子どもたち自身が観察、実験を実際に行い経験することも大事です。しかし、問題解決の場面や活動展開によっては、あえて先生が現象を見せることで授業の流れを整えることができます。

演示実験が生きる場面

問題解決の「問題を得る場面(導入)」と「結果をもとに考察する場面」での演示実験は有効です。先生が現象を提示することで、子どもたちに視点を与え、概念や考えに共通性をもたせることができたり、ゆさぶりをかけたりすることができます。

①問題を得る場面

導入場面では、自然の事物・現象と出会います。その出会いを演示で見せることで、子どもの興味・関心を引き出すと共に、視点を与えることができます。ひとつの現象を見せながら、先生は子どもに着目すべきポイントを伝え、問題につながる発問を投げかけましょう。子どもの疑問は焦点化され、クラスで一つの問題を見出しやすくなります。

第4学年の金属、水、空気と温度では、空気の温度と体積の変化について問題を見出す場面があります。子どもを教卓の前に集め、栓をした空のペットボトルをお湯に浸ける実験を先生が演じます。1回目の実験で子どもは栓が飛ぶことに驚きます。そこで先生は「栓が飛ぶまでの様子に着目してみよう」と促し再度実験を行います。子どもは栓のほかに空のペットボトルにも注目します。2回目の演示実験後、子どもは「栓が飛ぶまでに時間がかかった」「ペットボトルの中の空気の温まりが関係しているのかな」という疑問がもてるようになります。

②まとめの場面

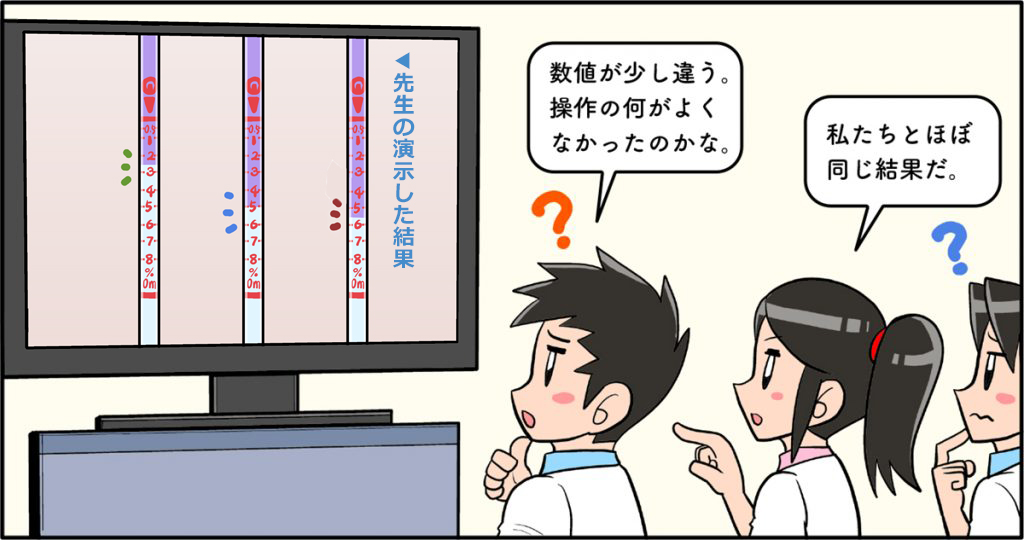

観察・実験の結果が班ごとで違ってしまうことがあります。結果に共通性が見られないと結論も曖昧になってしまいます。このようなときは先生が実験を再演し、結果の確認として提示することができます。子どもは自分が行った実験の操作等を振り返ると共に、改めて現象を確認することができ、クラスで共通の理解を図ることができます。その後の話し合いが円滑に進み、考察しやすくなるでしょう。

第6学年の燃焼の仕組みでは、集気びんの中で物が燃えた後の気体の様子について調べる活動があります。目に見えない空気の成分量を気体検知管で調べる方法は、クラスで共通の結果にならないことがあります。そのようなときは先生が演示実験をして、気体検知管の数値を電子黒板などに映し、子どもたちが得た数値と照らし合わせることができます。自分たちの行った実験の妥当性を検討したり、どこがおかしかったのかを振り返ったりすることができるのも考察の大事な要素です。確かな現象を土台に話し合いが活発になることが期待できます。

③結論のあとに

学習後、子どもが導き出した結論を基に発展的な実験を演示することもできます。実験ショーのようなイメージですが、子どもは理科の面白さを感じてくれると共に、より深い理解に繋がったり、新しい疑問を抱いたりします。生活の場に置き換えて考えを広げることができ主体的な学びの手助けとなります。

演示実験をする時のポイント

●1回目の演示で気づいたことを話し合い、着目するべき点を確かめてから2回目の演示を行うと、話し合いが焦点化されます。

●演示実験が終わったら、子どもは自分の席に戻り、ノートに考えたことを記述する時間を設けましょう。着目した点について考えたことを文に容易にまとめられるようになります。

●大型モニタ、実物投影機で演示実験することもできます。事前に先生が実験の様子を動画に収め、配信する方法もありますが、できれば生の現象を見せてあげたいものです。