理科をもっと好きになる! 子どもが学びに夢中になる単元のゴール 【理科の壺】

これまでの理科の壺では、子どもが問いを見いだすための導入や予想や実験など問題解決のプロセスの中で教師が留意すると良いことを紹介してきました。それらの手立てを教師が行っていくことで、子どもたちは、自然事象との出会いや問題を解決して新しい発見をすることに楽しみを感じて授業に参加していることでしょう。今回は、11月から年度末に向けて、子どもがもっと理科学習を楽しむためにどんな単元のゴールを設定していくと良いかを紹介していきます。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/神奈川県公立小学校教諭・松永陵

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.「共通性・多様性の見方」を働かせて、新しい発見を!

5年生の「植物の種子の発芽」では、主に「インゲン豆」の種子を中心として、植物の種子の発芽には、「水」「空気」「適切な温度」が必要であることを学習します。しかし、世の中にある種子にはすべて、その条件が当てはまるのでしょうか? また、インゲン豆の種子を検証しただけで「すべて」と言っていいのでしょうか?

5年生の子どもたちであれば、3、4年で必ず複数の植物の発芽や成長を目にしています。ヘチマやホウセンカ等のこれまでの学習の中で扱った植物の種子でも同様の条件が当てはまるのか検証してみましょう。「空気や水が必要なことは同じ! でも適温は少しずつ違う?」ということに気付いていくと、「もっとたくさんの植物で検証したい」「同じところや違うところがあって植物って不思議」と「インゲン豆」の種子の発芽条件を調べる学習を活用して、自分の理解を深めたり楽しんで学び続けたりする姿が見られるでしょう。

植物には同じことが言える部分と、同じ植物なのに異なる部分があります。このような、共通性・多様性の見方を働かせ追究していくと、子どもたちの力で新しく調べたい対象が増え、理科の学びが充実していきます。多様な自然事象に触れ、不思議さや面白さを感じることは「自然を愛する心情」にも繋がります。教科書の中に例示されていないものに触れることで「自分たちの力で解決できた!」という喜びも感じることができ、もっと理科が好きになることへと繋がるでしょう。

2.「きまり」に着目して、深い探究を!

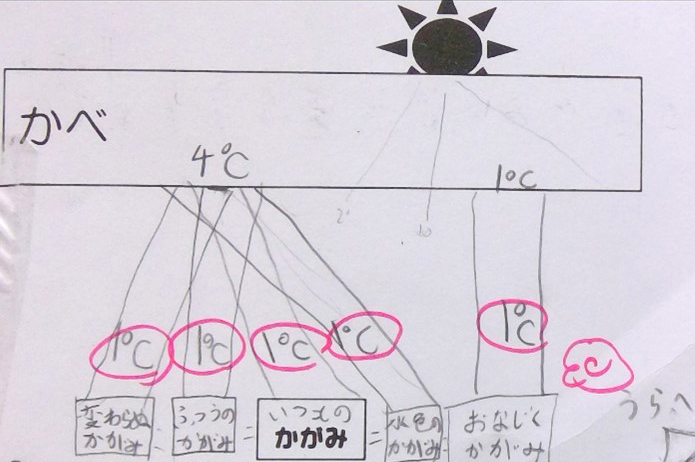

3年生の「光の性質」では、物に日光を当てると明るさや温かさが変わることを学習します。平面鏡を何枚か重ねたものと重ねていないものを比較する場面で、鏡の枚数と温度の上昇にはどんな関係があるのかについて確かめてみます。

実験結果を数値で表したものをグラフや表にして整理することで、「鏡1枚で15℃、2枚で20℃ってことは5度ずつ増えていくきまりがあるのかな?」「4枚、5枚と重ねていくと温度の上がり方にきまりがありそう!」と実感しながら確かめていくことができます。

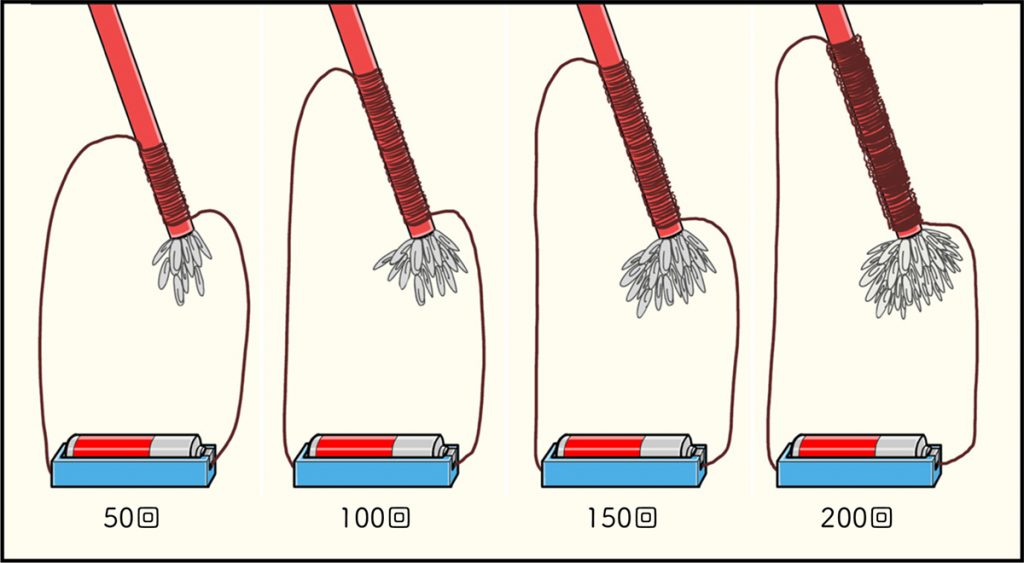

5年生の「電流がつくる磁力」では、電磁石の強さは、電流の大きさや導線の巻き数によって変わることをたしかめていきます。電流の大きさや電磁石の巻き数のそれぞれの条件に着目して、「電流の大きさと電磁石の強さの関係は?」「巻き数と電磁石の強さの関係は?」と自分で確かめたい条件に合わせて “きまりがあるかどうか” の検証を行う機会をつくってみましょう。

理科の授業時間だけでなく、日常でも自然事象に楽しんで “きまりさがし ”に関わろうとすることもできます。例えば、4年生の「天気と一日の気温の変化」では、「どの季節でも晴れの日の一日の気温は同じように変化するの?」であったり、5年生の「天気の変化」で、「どの場所でも雲は西から東に動いているの?」であったり、問題を設定するなど、子どもに対する目の向けさせ方を工夫することで、より学びが深まっていきます。