習熟度別指導─効果的に機能させるには集団づくりから

全国で習熟度別指導(児童生徒の個々の習熟度にあったクラスを編成する教育)を実施している小中学校は数多くありますが、果たして下位層のボトムアップにつながっているでしょうか。 学力の格差問題を長年研究してきた大阪大学大学院の志水宏吉教授に、格差を縮小するために学校ができること、習熟度別指導を導入する際の注意点などをうかがいました。

志水宏吉(しみず・こうきち) 1959年兵庫県生まれ。東京大学大学院教育学研究科博士課程修了(教育学博士)。東京大学教育学部助教授を経て現職。学力問題の研究に取り組み、『学力を育てる』(岩波新書)、『「つながり格差」が学力格差を生む』(亜紀書房)など著書多数。

目次

「学力の樹」を育てる

2007年から「全国学力・学習状況調査」が実施されていますが、その結果を見てみますと、2019年までの間に都道府県別の学力格差は着実に縮小しています。ただ、そのことと「家庭的に恵まれた階層の子どもたち」と「生活環境に課題のある階層の子どもたち」の間にある学力の格差が縮まっているかどうかは別問題です。皆さんも感じておられるように、学校別や、家庭の階層別で見ると、学力の格差はおそらく縮まっておらず、楽観視はできない状況です。

なぜ学力の格差が生まれるかを考えてみたとき、その主たる原因が家庭環境にあるというのが教育社会学の常識です。小学校1年生のときにすでに学力の格差は存在し、3、4年生ぐらいで顕在化していくのです。しかし、格差が広がっていくのを防ぐために、学校にはできることがあります。

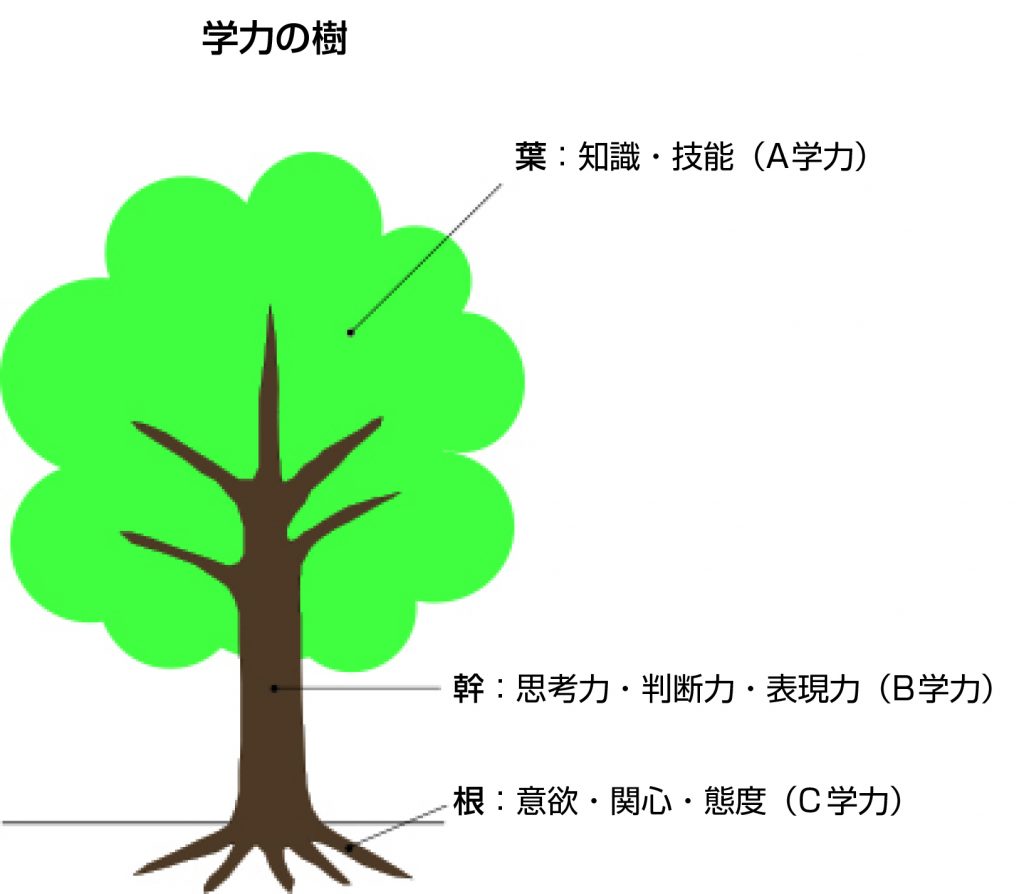

次の図をご覧ください。これは私が考案した「学力の樹」モデルです。樹は葉と幹と根から成り立っています。これらに、子どもたちが学校で獲得することが期待されている「知識・技能」(A学力)、「思考力・判断力・表現力」(B学力)、「意欲・関心・態度」(C学力)を重ね合わせ、その関係を示しています。

葉は、学力テストなどで測定可能な「見える学力」と位置づけられます。これに対し、根は「見えない学力」です。そもそも学力とは、家庭と学校、両者の力で育むものですが、ほとんどの子どもの「学力の樹」が育ち始めるのは家庭です。樹を育てるうえで決定的に重要なのは、最初に根を張る家庭という土壌の性質なのです。課題のある家庭で育った子どもたちは、十分に根が育っていないため、葉も幹も育ちづらくなります。それでも学校で家庭に足りない部分を補い、根を育てていけば、学力の樹全体がすくすく育つはずです。

幹は、葉と根とをつなぐものであり、習熟度別指導はここに入ります。つまり、習熟度別指導だけを行ってもあまり効果は期待できないということです。まずは根の部分をしっかりと育てたうえで取り組むことが重要なのです。

学校がするべきことは集団づくり

根の部分を育むために、学校がするべきことは集団づくりです。これは学級経営と言い換えることもできます。

根が育っていない子どもは、例えば、すぐにケンカをしたり、人の話を聞かなかったりします。そのような子どもが相対的に多い学級では、集団がギクシャクし、みんなが好き勝手をします。勉強ができる子はできる、できない子はできない状態となり、学級全体としてあまり成績が振るわないという結果になります。

しかし、そのような学級であっても、本音を言い合ったり、助け合ったり、励まし合ったりする場面をつくり、適切な指導をしていくことで、子ども同士の関係を強化していくことができます。そして一人ひとりの子どもが本音を言い合えるような学級ができると、授業中に様々な意見が出てくるようになりますし、「わからない」と言った子どもにわかる子どもが教えるような学び合いもできるようになります。そのため、集団づくりがうまくいっている学級では、結果として学力が向上するのです。